Capítulo 1 Tempo, sociedade e historicidade:

a complexa relação passado-presente-futuro

Tempo, temporalidade, historicidade e história

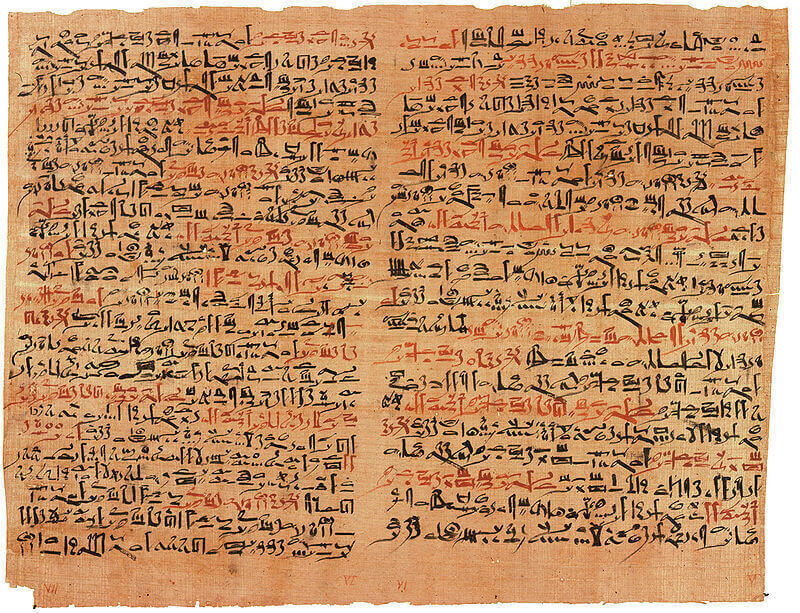

Muitas pessoas têm uma compreensão naturalizada da história, como se esta fosse o passado ou ainda o estudo dos homens no passado. A rigor, em praticamente todas as sociedades, o passado é, em maior ou menor grau, um objeto de reflexão. Cultuar o tempo imemorial dos deuses e da formação do mundo, conhecer e lembrar os feitos notáveis dos heróis, vislumbrar os acontecimentos que marcaram a trajetória de uma sociedade, saber das origens de algo, tomar contato com a constituição dos objetos que nos cercam, entre outras, são características que expressam a importância do conhecimento sobre o passado e, por conseguinte, colocam-nos diante da questão do tempo para a história. As sociedades do oriente próximo desenvolveram, a partir da escrita, a capacidade de registrar dados, eventos ou dinastias e, desde então, a possibilidade desse registro e de sua consulta motivou a escrita de narrativas sobre o passado. Assim, cronologias e genealogias formaram a base de narrativas envolvendo a relação passado-presente na Antiguidade. E foram também uma primeira tentativa de registrar e contabilizar o tempo. Nem todas as sociedades possuem essa mesma preocupação, não são poucos os chamados povos indígenas que não se importam em registrar os feitos ou as ocorrências vivenciadas por eles ou seus ancestrais.

Foi, contudo, entre os gregos que a preocupação com o tempo e, principalmente, a reflexão sobre as ações humanas no passado ganharam importância. Narrar as grandes realizações dos helenos para assim evitar que caíssem no esquecimento é uma das preocupações centrais dos primeiros historiadores, dentre eles Heródoto e Tucídides. Naquele momento ficava claro que havia uma separação entre o passado e o presente, fugaz, mas perceptível, visto que a compreensão maior da temporalidade entre os gregos expressava um modelo cíclico, portanto de eterno retorno. Tudo torna a ser o que era, ou seja, a história é repetição das estações, do trabalho, das guerras, da vida. Até o tempo imemorial e mítico dos deuses apresentava-se imóvel, por ser constantemente atualizado pelos rituais.

O historiador José Carlos Reis1 analisou em exaustão a questão do tempo na história. De um modo geral, pode-se dizer que existiria um tempo cronológico, construído em torno de convenções e de uma referência que é a medida da volta da terra em torno do sol ou do giro da terra em torno de si mesma. Essa convenção, desenvolvida na era moderna, serve para computar esse tempo cronológico baseado em um calendário solar, típico da civilização ocidental. Diferentemente de árabes, chineses ou maias, por exemplo, que seguem um calendário lunar, que, por conseguinte, possui um cômputo diferenciado para as semanas, meses e anos. Ao lado do tempo cronológico haveria outro, o tempo, humano, que expressa aspectos biológicos e cognitivos do desenvolvimento dos indivíduos e que incorpora marcas de subjetividade, uma vez que se baseia em experiências e vivências individuais, em eventos importantes para aquele sujeito e que não necessariamente coincide com o tempo da sociedade. Por fim, haveria ainda o tempo histórico, no qual o presente se coloca em contato com o passado, narrando-o e analisando-o, ligando experiências do passado com experiências do presente. Esse tempo histórico seria quase um terceiro tempo, supra-histórico. Ler um livro de história é um modo de acionar esse tempo que se preserva, colocando-nos em contato com o passado.

De uma marcação que acompanhava, muitas vezes, o nascer e o pôr do sol, lentamente o tempo passou a ser disciplinado e racionalizado. Foi, sobretudo, dentro de mosteiros que o tempo passou a orientar e controlar o ritmo da vida cotidiana (LE GOFF, 1960). Não foram poucos os filósofos que se dedicaram a pensar o problema do tempo, entre eles Parmênides, Aristóteles, Santo Agostinho, Newton, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Bergson e Ricoeur. Nos estudos mais recentes, há uma predominância da textualização do tempo, ou seja, o uso da linguagem fazendo aparecer o tempo. Termos como duração, transcurso, mudança, permanência, instante, ontem, hoje, amanhã, continuidade, sucessão, interrupção etc. revelam uma relação entre o ser e o tempo, mediada pela linguagem. Sem ela, o tempo pode até ser percebido, mas não é significado. Nascer, crescer, transformar-se, acidentar-se ou morrer, eventos físicos por excelência, de algum modo são percebidos na temporalidade e inscrevem marcas no ser, que, ao longo da existência, foi criando formas para identificá-las ou compreendê-las.

Na experiência temporal, o passado é o que já foi, o que não é, o que não está. O presente é o momento da ação, do pensamento, aquilo que é e está. Segundo Reis, “o presente é o que está diante de mim, iminente, urgente, sem atraso” (2013, p. 30). Transitório, o presente é a parte mais volátil do tempo, mais transitória, pois é nela que são produzidas as ações ou produzidos os vestígios que vão ser incorporados ao passado. O futuro seria o espaço da expectativa, diante do que ainda não foi ou não é.

Dependendo da parte que predomina, tem-se um tipo de representação da orientação/direção/sentido do tempo: a) linear: o passado precede o presente, que precede o futuro; b) teleológico: o futuro é primeiro e organiza o passado e o presente, pois é nele que estes têm seu fim [...]; c) presentista: o presente predomina na atitude do carpe diem ou no desejo de ascensão espiritual à eternidade do instante [...]; d) ramificada: cada presente abre o futuro como possibilidades diversas, oferecendo ao sujeito a liberdade de escolha da ruptura ou direcionamento do passado; e) concêntrica: para Heidegger, não há assimetria entre passado e futuro, mas unidade articulada do futuro passado no presente: “um futuro que torna o presente o processo de ter sido.

(REIS, 2013, p. 32)

Alguns aspectos se destacam com relação a essa questão do tempo para a história. O primeiro diz respeito à permanência e à duração dos fenômenos históricos, das sociedades e das práticas e tradições humanas. O segundo refere-se à mudança, como uma categoria fundamental para se pensar os momentos de transformação, realizada, às vezes, de maneira perceptível e, outras vezes, de maneira imperceptível. As mudanças podem se dar com ou sem o reconhecimento imediato dos sujeitos históricos e podem ser brandas ou constituírem rupturas mais radicais, como as revoluções. O terceiro aspecto nos conduz a um elemento importante para pensarmos os aspectos diacrônicos da história, que podem ocorrer ao mesmo tempo: a simultaneidade. Tal elemento nos permite compreender a diversidade de relatos ou de práticas históricas numa mesma época, bem como de comportamentos dos indivíduos. Em um mesmo período da história, é possível encontrar indivíduos, grupos ou sociedades com diferentes percepções do tempo e com práticas absolutamente diversas (atuais, arcaicas, futuristas, etc.).

Para compreendermos melhor a relação dos homens com o tempo, a fim de deixar ainda mais clara a percepção das permanências, das rupturas ou das simultaneidades ao longo da história, o exame de três conceitos pode ser bastante útil. Tais conceitos oferecem um conjunto de problemas capazes de iluminar a questão do tempo na história. O primeiro é o que chamamos de consciência histórica, quando o indivíduo se reconhece como um ser histórico que vive em um determinado tempo. O segundo é o que entendemos por historicidade, que revela a construção de sentidos para as durações temporais e explicita o reconhecimento da marca do tempo na consciência e nas coisas. E o terceiro é a própria temporalidade, ou seja, a passagem ou o movimento do próprio tempo.

Para o filósofo Hans-Georg Gadamer2, o problema da consciência histórica é uma chave para se compreender a questão da historicidade. Em outras palavras, a orientação no tempo e a compreensão de pertença a uma época ou geração expressam a sintonia e a possibilidade de um agir orientado historicamente. Tornar humano o tempo cronológico, atribuir-lhe significados – esse é o papel fundamental da consciência histórica. Assim os indivíduos recebem e expressam suas marcas temporais. Antes de Gadamer, o ilósofo Martin Heidegger já havia feito uma distinção fundamental entre temporalidade e historicidade. O passar do tempo deve, necessariamente, ser percebido ou não pelos homens. Quando ele é percebido, a temporalidade se torna historicidade, ou seja, algo que é reconhecido historicamente.

O historiador Reinhart Koselleck3 aprofunda o problema da consciência histórica e nos leva a compreender a questão da historicidade, seguindo a seara aberta por Heidegger. Isto é, para ele é preciso analisar a questão do tempo para os homens a partir da relação entre seu espaço de experiência e seu horizonte de expectativa. São essas duas categorias meta-históricas que nos auxiliam a compreender a dinamicidade do acontecer histórico e do viver humano. É essa relação que informa a consciência histórica individual e coletiva, fazendo com que os indivíduos assimilem e expressem sua própria historicidade. Para Koselleck, o espaço de experiência não é exatamente o passado, mas o conjunto de experiências vividas pelo indivíduo que chegam do passado ao presente e que também costumam se projetar no futuro. Quanto mais essas experiências fiquem restritas ao passado e se amplie o fosso que as separa das expectativas de futuro, mais estamos diante de um indivíduo que vive na modernidade. Tal aspecto teria ocorrido, por exemplo, com a famosa querela dos antigos e modernos, ocorrida a partir da segunda metade do século XVII, quando, na Academia Francesa, surgiram algumas vozes questionando a autoridade dos antigos, de suas ideias e seus pensadores, sugerindo a necessidade de novos saberes. A separação entre passado, presente e futuro é, para Koselleck, uma marca dos homens na modernidade, quando as expectativas de futuro colocam em questão as experiências do passado, construindo novos projetos e planos, que se projetam para o futuro. Na Antiguidade, como o futuro nem sempre surgia como uma dimensão desejada ou capaz de orientar o presente, a relação com o tempo expressava muito mais uma dependência do presente em relação ao passado do que exatamente espaços temporais distintos e apartados. O peso dessas experiências referendava a importância das tradições e a obediência a estas, cenário que pouco mudará na Idade Média, por exemplo.

Reforçando: quando as experiências do passado determinam os projetos de presente e também de futuro, estamos diante de indivíduos ou sociedades que procuram preservar as tradições – em outras palavras, em sociedades tradicionalistas. Em sentido diverso, quanto mais expectativas de futuro orientam e alimentam as experiências no presente, ampliando-se o fosso que o separa do passado, estamos diante de indivíduos ou sociedades que vivem na modernidade, que buscam incansavelmente o novo, que se alimentam de projetos, sonhos ou desejos de futuro.

Refletindo sobre o modo como as diferentes sociedades ao longo da história compreendem as suas experiências temporais e lidam com elas, o historiador francês François Hartog4 desenvolveu outro conceito muito importante para os historiadores: os regimes de historicidade. Segundo ele, não somente as pessoas comuns, mas também os historiadores expressam a sua própria François Hartog, historiador francês hoje mundialmente conhecido como especialista em historiografia antiga e moderna, inovou a interpretação de textos antigos nas suas pesquisas e em seus seminários ministrados na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), em Paris (onde também foi professor e diretor de estudos), depois lançados na forma de artigos e livros. Desde a década de 1980, com o lançamento de seu livro O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro, sua contribuição para os estudos historiográficos tem sido marcante.

Assim, de maneira bastante simples, teríamos, segundo Hartog, um regime de historicidade antigo e outro moderno, que chega até os dias de hoje, sendo que, recentemente, estaríamos vivendo uma crise da consciência histórica, com o colapso e o medo do futuro, instaurando um tipo de historicidade em que o futuro se fundiu no presente. Em outras palavras, o futuro, nos dias atuais, tem sido visto mais como uma ameaça que gera medo do que como um momento dourado para a humanidade. Assim, as intempéries climáticas, o risco de guerras, novos acidentes nucleares, epidemias letais, a possibilidade de a Terra ser atingida por meteoros, o fim da água potável ou dos combustíveis fósseis etc. mais impingem medo do que esperanças de futuro.

Paradoxalmente, as conquistas tecnológicas e científicas do presente parecem materializar os sonhos antigos no aqui e agora, constituindo um presente que já parece realizar o futuro sonhado. Ao mesmo tempo que, graças ao instrumental existente, é possível recuperar e materializar novamente o passado, mediante uma realidade virtual, a construção de simulacros, a restauração de objetos e o uso de recursos tecnológicos, por exemplo, tornando possível reviver o passado. Essa apropriação do passado pelo presente constitui aquilo que Hartog denominou de presentismo. O revival, o vintage, o uso de estilos, estéticas, linguagens e objetos do passado no presente são marcas desse presentismo e dessa crise do regime moderno de história e de historicidade. O presentismo seria o oposto do passadismo, no qual as experiências e tradições do passado justificam o presente e este é visto e representado como a permanência mesma do passado, que nele projeta sua força. Essa é uma forma de experiência temporal que pode ser vista tanto em sociedades do passado como em sociedades de períodos mais recentes e contemporâneos.

O teórico literário Hans Ulrich Gumbrecht5 tem uma percepção semelhante desse fenômeno, alertando inclusive para a possibilidade de estarmos vivendo o fim da história ou a crise do cronótopo moderno da história, ou seja, um colapso da estrutura temporal sentida no presente. Com isso, a própria história teria perdido seu significado tradicional. Práticas históricas tradicionais, bem como as garantias de um conhecimento seguro e objetivo, passaram a conviver com a ameaça do revisionismo e do relativismo. Logo, os sentidos e significados do passado, assim como os da própria escrita da história, têm perdido sua importância e deixado de ser relevante para a orientação no tempo. Ademais, Gumbrecht concorda com Hartog ao compreender que o futuro reserva mais ameaças que exatamente promessas de felicidade ou de progresso. Isto é, trata-se de um momento em que a consciência histórica moderna – iluminista, racionalista e progressista – teria chegado ao fim. O futuro não é uma linha linear, que possa ser conhecida ou prevista, muito menos significa melhorias em relação ao passado. Com isso, podemos observar que um indivíduo que vivia no século 17 e nós que vivemos no século 21 representamos consciências históricas bem diferentes e vivemos historicidades diversas. Nossa relação com o tempo é bastante diferente daquela dos homens que viveram no passado remoto. Foi essa crise de orientação temporal, ou melhor, essa mudança radical da historicidade e da temporalidade no presente que levou alguns teóricos a denominar o momento histórico que vivemos de pós-modernidade.

Por conseguinte, ao invés de tempo, existem tempos na e da história. Tais tempos podem se referir ao tempo dos relógios, ao tempo subjetivo dos indivíduos, ao tempo de diferentes culturas e sociedades (por exemplo: entre árabes e ocidentais), mas também ao próprio tempo histórico. Esse tempo histórico tanto é o tempo experimentado e expresso em diferentes momentos da história, vividos, portanto, como regimes de temporalidade, quanto o terceiro tempo construído pelas obras históricas (que criam uma ponte, ou um tempo de encontro entre passado e presente, mas também no futuro). Esses tempos, como se vê, conduzem a uma discussão sobre a temporalidade, isto é, sobre as marcas do tempo nos indivíduos, nos objetos e na realidade vivida. E a maneira como os indivíduos apreendem e percebem o tempo é a historicidade, ou seja, o modo como o tempo do mundo, dos objetos e dos fenômenos torna-se algo assimilado pela consciência dos indivíduos. Cada coisa carrega consigo sua historicidade, mas esta precisa ser reconhecida pelos indivíduos.

O tempo da história é um tempo social, que integra e singulariza os indivíduos, as sociedades, as civilizações. Não é o tempo físico, nem o psicológico, que muitas vezes é impossível medir. Não por acaso uma das tarefas do historiador é classificar os acontecimentos, seccioná-los, isto é, produzir periodizações. Nem todos os eventos têm o mesmo valor e nem todas as durações são eternas. Cabe ao historiador perceber as viradas, as rupturas, as mudanças no tempo histórico, construindo períodos que expressem determinadas características de uma dada sociedade. Embora artificial, como denunciaram Certeau ou Veyne, a periodização não pode ser evitada, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista pedagógico. Como ensinar a história sem separar, sem ordenar, sem caracterizar as épocas, os períodos, as dinastias, as durações?

Uma corrente historiográfica pouco conhecida no Brasil, a história contrafactual trabalha exatamente essa questão sinuosa da temporalidade. Como os tempos são produzidos ou, muitas vezes, inventados, alguns historiadores liderados por Niall Ferguson preferem estudar o passado a partir do como seria se. Assim trabalham sobre as causalidades a fim de aprofundar a análise de situações de decisão em um campo instável de possibilidades. Ver possibilidades que poderiam ter tomado determinados eventos ou rumos inesperados para determinadas situações históricas permite chegar a outras conclusões sobre causas fracas, fortes e decisivas que interviram no rumo dos acontecimentos.

O historiador Fernand Braudel5 tem também contribuição expressiva na discussão do tempo histórico e mais especificamente sobre a temporalidade. Sendo um dos líderes e um dos maiores historiadores da chamada Escola dos Annales, coube a Braudel construir um modelo estrutural tripartite do tempo. Em outras palavras, aquele historiador francês divide o tempo em três ritmos. Primeiramente, teríamos a curta duração, ou o tempo rápido do cotidiano, dos dias e semanas, nos quais se acumulam em profusão muitos eventos, fatos e ações. Em seguida, a média duração, ou tempo médio, que abarcaria um conjunto de fenômenos que apresentam características mais ou menos uniformes que abrangem gerações ou contextos específicos que convivem com mudanças pontuais. Por fim, teríamos um terceiro tempo, mais estrutural, mais duradouro, que o estudioso intitula de longa duração. Esse tempo daria o tom das eras históricas; assim, poderíamos falar tanto do feudalismo, do cristianismo quanto do capitalismo não somente como sistemas, mas como estruturas de longa duração, nas quais as mudanças são lentas, imperceptíveis. Essa divisão feita por Braudel em meados dos anos 1960 foi importantíssima, tendo pautado boa parte da produção historiográfica francesa desde então. A longa duração foi inclusive pensada como um tempo imóvel e silencioso que articularia as permanências na história. Dessa forma, do estudo da mudança, os historiadores voltaram-se para aquilo que permanece ou não muda. Tal conceito inspirou uma enorme quantidade de estudos, tanto na chamada história das mentalidades quanto na recente história cultural francesa.

O que torna essa discussão ainda mais complexa é o fato de que, no presente, coexistem diversas temporalidades. Ou seja, é possível encontrar hoje, em nossa sociedade, indivíduos que manifestam temporalidades diversas, não exatamente em sintonia com uma suposta época pós-moderna. Logo, há indivíduos ou grupos que vivem experiências temporais antigas (nações indígenas, monges reclusos, eremitas) e buscam manter a tradição e a autoridade do passado; há outros cujas experiências são modernas e iluministas (marcadas pelo otimismo, por sua convicção de que é possível criar o novo, pelo seu desejo de futuro); há, ainda, outros que vivem suas experiências pós-modernas (mais relativistas, mais ceticistas e mais presentistas).

A coexistência de regimes de historicidade tão diversos e que deveriam estar apartados no tempo revela a importância deste debate sobre o tempo histórico, a importância da teoria da história e da própria história como uma matriz disciplinar capaz de gerar orientação no tempo e na história. Nesse sentido, esses regimes de historicidade e essa percepção da temporalidade marcam a escrita da história, visto que os historiadores, ao expressarem sua com preensão do tempo e da própria história, também revelam o modo como procuram situar-se historicamente. Ao mesmo tempo que revela como articulam suas narrativas, ou seus textos, a consciência histórica que os historiadores professam referenda uma determinada compreensão do tempo e da história, conferindo-lhe um sentido, algo que podemos chamar de filosofia da história.

Pensando a experiência temporal ao longo do tempo à luz do problema da consciência histórica e dos regimes de historicidade, poderíamos identificar nas sociedades arcaicas um tempo eterno, imóvel, de modo que o cotidiano é um tempo eterno, um ponto sempre inicial, portanto anti-histórico. Segundo o historiador Mircea Eliade7, o homem arcaico representa o mundo mitologicamente, recusando-se à mudança, abolindo a cronologia, já que o futuro será sempre igual ao passado. Na Grécia Antiga, o círculo e o eterno retorno expressam a temporalidade. Para Aristóteles, teríamos um tempo infinitamente contínuo que despreza tudo que é transitório. Entre a cristandade medieval, o tempo judaico-cristão se torna escatológico, ou seja, um tempo linear e teleológico que se inicia no plano terreno e prossegue na eternidade divina. A história humana se torna a história da salvação, um local constante de intervenção de algo já conhecido pela Providência, por Deus, na esperança da redenção futura, da abolição da história para a verdadeira vida eterna. Com a modernidade, surgem as filosofias da história lineares, de um tempo que avança e progride em constante aperfeiçoamento.

Dois conceitos estiveram o tempo todo norteando essas reflexões iniciais. São eles os conceitos de sentido e de presença. Não há modo de pensarmos a temporalidade ou qualquer outro problema relacionado com a teorização e a história, sem tratarmos da questão dos sentidos e da presença – em outras palavras, das ideias atribuídas aos fenômenos e às coisas e à própria materialidade das coisas. Tal aspecto patenteia a relação umbilical entre teoria e empiria, entre reflexão abstrata e dados concretos. As coisas se nos apresentam aqui e agora e a elas associamos sentidos às vezes coincidentes, às vezes contraditórios. Não é possível pensarmos as coisas sem o auxílio das palavras. Mas é comum, como asseverou o historiador Michel Foucault8, que ocorram descolamentos entre as palavras e as coisas, nos quais as primeiras substituam as segundas ou as construam ou, ainda, as subvertam. Por isso, os historiadores devem estar atentos a essa complexidade da natureza do passado. Como este nos chega mediado por palavras, ideias, textos e documentos, é necessário que façamos a ponte com as coisas ou que compreendamos os níveis de descolamento havidos.

Outro complicador é o fato de que a presença do passado se faz de modo incompleto e em meio a outra historicidade, de maneira que os vestígios do passado no presente devam ser problematizados. De fato, a preservação de um templo romano ou de uma armadura medieval, em si, não representa, necessariamente, o passado in totum. Tampouco a partir delas seremos capazes de compreender a totalidade do passado. Como fragmentos, como um quadro incompleto, esses elementos permitem que lancemos questões ao passado para torná-lo compreensível, para dotá-lo, novamente, de sentido.

Não há uma muralha que separe os tempos históricos, por isso o passado vive também no presente. O passado também foi um presente. Tal como agora, pelo menos em tese, temos a totalidade de acontecimentos e de indivíduos existindo e interagindo de algum modo. A questão é que mesmo agora é difícil compreendermos a totalidade desse real. Com o passar do tempo, vários elementos desse quadro completo do presente vão se perdendo. Tornar passado implica, necessariamente, o desaparecimento de vários aspectos, pessoas e, com eles, muitos significados, que podem ser perdidos ou transformados. É esta a tarefa do historiador: perceber que, com a passagem do tempo, é necessário compreender não somente a historicidade das coisas do passado, como também a nossa própria historicidade, a fim de evitarmos anacronismos ou, ainda, equívocos de interpretação ou de compreensão do passado.

Refletindo a partir do exposto, podemos chegar a algumas conclusões. A historicidade, para os antigos, refletia uma experiência temporal específica em que o futuro não tinha importância. Havia um tempo eterno e circular que sempre tornaria tudo como era. Naquele momento, o passado e o presente estavam praticamente indissociados. No medievo, a historicidade expressou outro tipo de temporalidade, com um tempo teleológico, imutável e determinado pela Providência, ou Deus, no qual o futuro já era conhecido no presente, com uma história linear com um começo, o gênesis, uma experiência do passado até o momento presente e um fim, que estava próximo, pois se avizinhava o juízo final conforme podemos ver em vários testemunhos daquela época. Já a historicidade moderna engendrou uma nova consciência histórica que trazia consigo a ideia de progresso, mantendo a perspectiva temporal linear, de avanço, mas com um afastamento do futuro, que ficou mais distante e passou não mais a ser temido, mas a ser desejado. Nesse momento, ocorrido a partir do século 14 e 15, teve início o que Koselleck chamou de sattelzeit, ou seja, a aceleração do tempo histórico, que agora parecia passar cada vez mais veloz.

Outra distinção importante a ser feita agora é a de que o passado e a história não são a mesma coisa, tampouco coincidem. Muitas pessoas leem um livro de história achando que aquilo é o passado. A história é um estudo sobre o passado, muitas vezes sobre alguma realidade específica. Mais adiante veremos que aqueles estudos mais panorâmicos e gerais costumam ser os mais imprecisos e superficiais. É raro encontrarmos obras de síntese que conseguem dar conta do passado em sua complexidade.

Via de regra, como notaram os historiadores Lucien Febvre e Fernand Braudel, da Escola dos Annales, é em função do presente que os historiadores pensam o passado. A busca pelas temporalidades vividas estabelece um diálogo de passado e presente no qual as dúvidas, as incompreensões e as perguntas do presente lançadas ao passado são o que permite a elucidação dos sentidos e das ações humanas vividas. Contar uma história não é trazê-la integralmente à vida, mas apresentar alguns elementos articulados em uma narrativa que se utiliza do tempo como um suporte decisivo para a história e a análise dos significados que muitas vezes estavam aprisionados ou emudecidos no passado. Assim, como observaram Febvre ou Braudel, a história é sempre filha do seu tempo.

Historiadores mais tradicionais costumam interditar o estudo do presente para os historiadores, inclusive recomendam que se estudem problemas que tenham pelo menos meio século de diferença a fim de não se deixarem levar por envolvimentos, juízos, posições políticas em relação ao ocorrido. Além disso, tal interdito teria ainda a vantagem de analisar eventos ou processos históricos que poderiam ter se encerrado, de modo a realmente expressarem algo que aconteceu e não que estaria acontecendo. Com esse entendimento, procuravam separar o presente – momento em que eventos ou processos estão em curso – e o passado – lugar do vivido, do realizado, do acabado.

Recentemente, os historiadores começaram a se interessar pelo tempo presente e insistir na contiguidade da relação presente-passado-futuro, que não deveria ser cindida ou dicotomizada – nem o passado em relação ao presente, nem este em relação ao futuro. Esse amálgama indicaria o modo como as permanências ou a duração conservam pontes que ligam o vivido ao que se está vivendo; passado e presente se relacionam contínua e recipro-camente. Marc Bloch, um dos fundadores da Escola dos Annales, adotava o método que chamou de regressivo, pois, para ele, o pas-sado explica o presente, visto não ser este completamente distinto ou apartado daquele. O presente estaria enraizado no passado, de modo que a temporalidade é sempre complexa.

Três discussões se destacam no debate contemporâneo sobre a temporalidade. A primeira reside na crítica feita ao tempo no Ocidente – tanto em suas interpretações mais gerais quanto no debate sobre a periodização adotada que é européia. Boa parte, senão a totalidade dos constructos temporais usados no hemisfério ocidental são construções forjadas na Europa, ou seja são europocêntricas, desconsiderando outras temporalidades, como a dos povos originários, por exemplo. A segunda diz respeito à distinção de um tempo geológico e profundo responsável pelo advento de uma era específica na Terra. Trata-se do Antropoceno. Em linhas gerais, autores como Dipesh Chakrabarty sublinham que, no Antropoceno, há grande impacto provocado pela ação humana sobre o planeta, desconstruindo-se o mito do progresso e da modernidade nas doutrinas iluministas e liberais. A terceira é uma contribuição brasileira, de Valdei Lopes de Araujo e Mateus Pereira e seu conceito de atualismo, que na esteira de Heidegger, oferece uma análise distintiva e crítica em relação ao presentismo de François Hartog. Para eles a sociedade contemporânea não se organiza mais na expectativa do futuro, desacelerando o tempo, construindo um presente lento que vive de atualizações rápidas que oferecem uma sensação fugaz de mudança.

arece-nos que no presente em que vivemos o otimismo utópico e sua expectativa em relação a um futuro aberto vive um forte revés com a expansão de um imaginário distópico que nos aprisiona no presente encurtando o futuro e ampliando a nostalgia e a fuga para o passado, algo comum nos constantes revivals ou na apologia ao vintage.

- 1

- José Carlos Reis é historiador e filósofo, licenciado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (1981), mestre em Filosofia (1987), licenciado e doutor em Filosofia pela Université Catholique de Louvain (Bélgica, 1992), pós-doutor pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 1997), pós-doutor pela Université Catholique de Louvain (Bélgica, 2007). Atualmente é professor associado do Departamento de História da UFMG. Além de artigos em revistas especializadas de história e filosofia, já publicou vários livros, entre os quais: Nouvelle Histoire e o tempo histórico: a contribuição de Febvre, Bloch e Braudel (Annablume, 2008), História, a ciência dos homens no tempo (Eduel, 2010 [Papirus, 1994]), Escola dos Annales, a inovação em história (Paz e Terra, 2000), As identidades do Brasil – De Varnhagen a FHC (FGV, 9. ed., 2007). [Ver no texto]

- 2

- Hans-Georg Gadamer (1900-2002) foi um importante filósofo alemão do século XX. Estudou também a história da filosofia e dos pensadores gregos, marcando profundamente o pensamento ocidental com sua obra-prima Verdade e método, publicada pela primeira vez em 1960, na qual o autor desenvolve uma hermenêutica filosófica particular. [Ver no texto]

- 3

- Reinhart Koselleck (1923-2006) foi um dos mais importantes historiadores alemães do pós-guerra, destacando-se como um dos fundadores e o principal teórico da história dos conceitos. As suas investigações, ensaios e monografias cobrem um vasto campo temático. No geral, pode-se dizer que a obra de Koselleck gira em torno da história intelectual da Europa ocidental do século XVIII aos dias atuais. Também é notável o seu interesse pela teoria da história. Tornou-se conhecido pela sua tese doutoral Crítica e crise. Um estudo acerca da patogênese do mundo burguês (1954). [Ver no texto]

- 4

- François Hartog, historiador francês hoje mundialmente conhecido como especialista em historiografia antiga e moderna, inovou a interpretação de textos antigos nas suas pesquisas e em seus seminários ministrados na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS), em Paris (onde também foi professor e diretor de estudos), depois lançados na forma de artigos e livros. Desde a década de 1980, com o lançamento de seu livro O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro, sua contribuição para os estudos historiográficos tem sido marcante. [Ver no texto]

- 5

- Hans Ulrich Gumbrecht é um dos mais importantes críticos e teóricos da literatura em atividade. É professor de literatura na Universidade de Stanford. Publicou no Brasil, entre outros livros, Modernização dos sentidos (1998, Editora 34), Produção de presença (2012) e Em 1926: vivendo no limite do tempo (1999, Record) [Ver no texto]

- 6

- O francês Fernand Braudel (1902- 1985) é considerado um dos historiadores mais influentes do mundo. Sua principal obra, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Felipe II (1949), se tornou um marco na historiografia por apresentar uma nova perspectiva teórico-metodológica sobre o tempo histórico e as temporalidades. Participou intensamente da Escola dos Annales e trouxe uma renovação à historiografia aproximando-a das ciências sociais. [Ver no texto]

- 7

- Mircea Eliade (1907-1986) é provavelmente o mais importante e influente especialista em história e filosofia das religiões. Sua obra principal é O sagrado e o profano (1959). Contudo, Eliade publicou uma extensa obra literária cuja qualidade é universalmente reconhecida, mas que, por ter sido escrita em romeno, tardou a ser divulgada. [Ver no texto]

- 8

- Michel Foucault (1926-1984) foi um dos mais importantes intelectuais franceses do séc. XX. Filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo e crítico literário, suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. Seu pensamento foi muito influente tanto para grupos acadêmicos quanto para ativistas. Entre as inúmeras obras publicadas, destacam-se: As palavras e as coisas (1966), Arqueologia do saber (1969), Vigiar e punir (1975) e Microfísica do poder (1979). [Ver no texto]