Capítulo 1 A Transição do Mundo Antigo para o Medievo

A historiografia tradicional aponta que a Idade Média começou em 476 com a deposição do último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augusto, e se encerrou com a tomada da cidade de Constantinopla, a Roma do Oriente, pelos turcos otomanos em 1453. Há quem prefira a data de 1492, que é considerada o marco da descoberta da América por Colombo. Isso tudo são convenções e demarcações temporais para facilitar a compreensão e a escrita da História Medieval que se estendeu durante mil anos, um século.

Em nossos dias, há duas escolas que refletem sobre o período inicial do que se convencionou chamar Idade Média. Uma afirma que após o ano de 476 ocorreu a Primeira Idade Média, cuja característica mais importante é ter sido uma era de transição entre a Antiguidade e o Medievo. Já a outra escola denominou o período como Antiguidade Tardia, pois a transição teria sido mais lenta e demorada, na qual sobreviveram elementos do período clássico, mas fortemente influenciados pelo cristianismo, e elementos de origem germânica, que lentamente foram agregados. Há permanências e continuidades (da Antiguidade), há transformações orgânicas e também novos elementos que aparecem e merecem ser reconsiderados, assim como, discutidos. Entre os seguidores desta linha há divergências internas: alguns consideram que o período começa com Diocleciano (virada do século III para o IV); outros advogam que se inicia com Teodósio quando ele dividiu o Império Romano em duas partes (oriente e ocidente) em 395. Alguns apontam a tradicional data de 4 de setembro de 476, com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro. E outros ainda, as conquistas de Justiniano na primeira metade do século VI e que pode ser relativizada, visto a quantidade de mercenários considerados "bárbaros" que compunham o seu exército.

Também em relação ao final divergem – tópico que será discutido mais adiante. Interessa, contudo, que ambas as escolas historiográficas concordam com a importância da tradição greco-romana, as contribuições dos povos germânicos e o cristianismo como elemento de união dessas culturas. O aporte cultural grego e romano não cessará de ser considerado um elemento-chave. O mundo ocidental sempre terá aspectos dos saberes clássicos influenciando nas suas percepções de mundo. A filosofia grega e o direito romano são dois fortes exemplos, entre muitos saberes que nunca perderam certa influência através do tempo, nos espaços do mundo ocidental.

Os germânicos, alteridade e refratários à romanização, possuem influência notável na constituição da sociedade Medieval. Desse modo, é interessante notar que o próprio Rômulo Augusto, último imperador romano do Ocidente, pertencia a uma família de origem germânica. Seu pai, Orestes, também havia tido contato com os povos ditos bárbaros, sendo secretário de Átila, rei dos hunos. A Igreja, por sua vez será a base que moldará as estruturas sociais, culturais e até políticas do Medievo. Sua pujança e seu crescimento são notáveis. A Igreja assimila tanto saberes clássicos quanto germânicos em prol de manter o seu avanço e evangelização dos pagãos. Portanto, são esses temas que analisaremos agora.

1.1 Breves reflexões sobre o processo de desestruturação do Império Romano do Ocidente

Invasões bárbaras ou migrações bárbaras? O que seriam os bárbaros? Trata-se de conceito utilizado pelos gregos no século VI a.C. para denominar “os não gregos”, aqueles que não falavam a língua e não conheciam a cultura grega. Heródoto, considerado o pai da História, denominava os persas de bárbaros. Essa desvalorização não é correta e nem justa, pois tende a desvalorizar a cultura do outro e a desconsiderar a alteridade. É uma criação que propagou-se a partir das Guerras Médias ocorridas no século V a.C., como contraponto à civilização. Alguns povos denominados bárbaros poderiam ser menos refinados culturalmente e menos avançados para os padrões da época. Ainda assim, não podemos dizer que os bárbaros conquistaram o Império Romano. Eles realizaram um processo de assimilação interno à sociedade romana, sendo quase impossível a partir do século VI, mediante a perspectiva arqueológica, diferenciá-los dos próprios romanos. Logo, o uso do conceito "bárbaros", como etiqueta, é sempre digno de reflexão e dúvidas. Nessa perspectiva, podemos continuar afirmando que os germânicos, considerados como bárbaros, eram menos desenvolvidos que a maior parte dos romanos, geralmente mais refinados? Desse modo, nos perguntamos: houve realmente invasões ditas bárbaras?

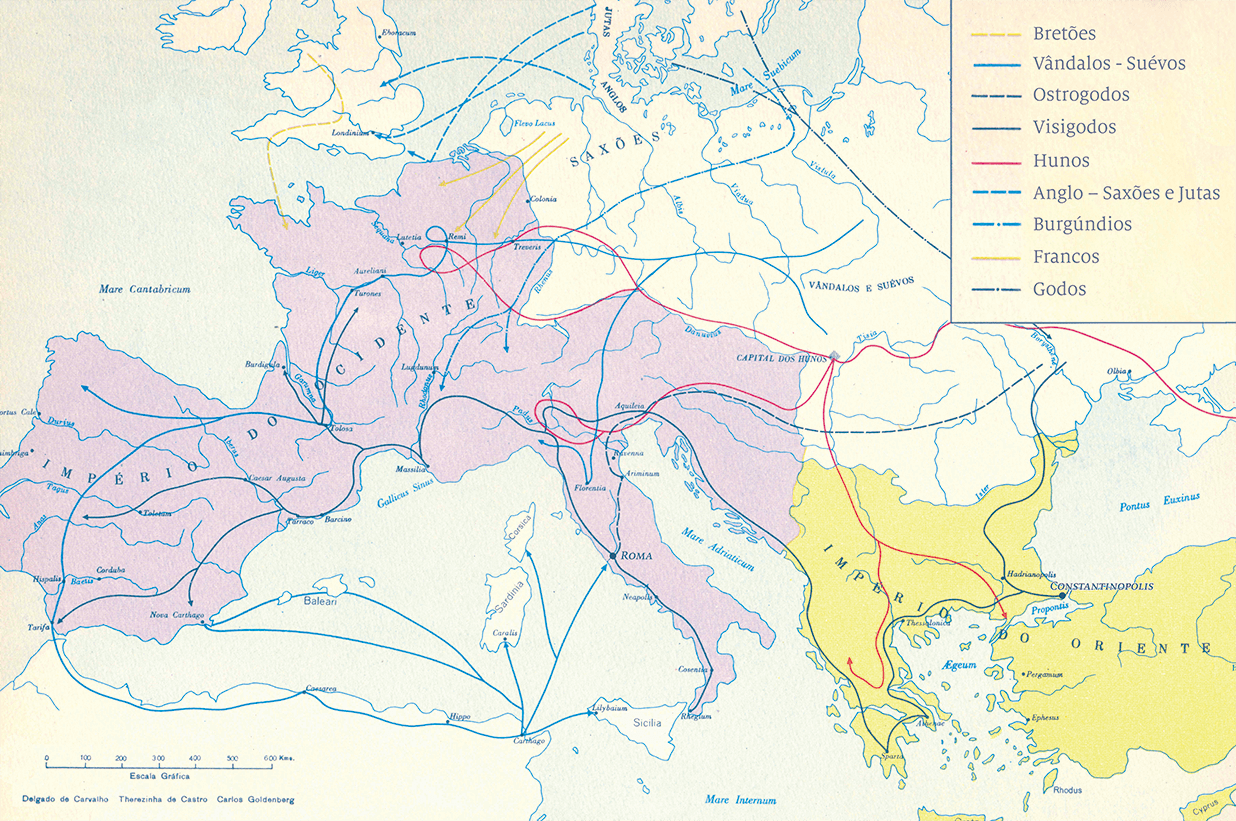

É preciso considerar que uma parte dos germânicos adentrara o Império décadas ou até séculos antes do seu processo de desestruturação. Esses povos se juntaram aos romanos na condição de colonos para cultivar e defender terras nos limites (limes) imperiais. Aprenderam a língua latina e parte deles se alfabetizou e romanizou. Já muitos outros eram aceitos como aliados dos romanos, ingressando no exército em divisões compostas por germânicos. Esses acordos se denominavam foedus (federados) e obrigavam as partes a se proteger mutuamente. Os imigrantes acolhidos, todavia, foram lentamente se romanizando. Não era uma profunda aculturação, mas o processo os aproximava continuamente da cultura romana.

As “invasões” não se efetuaram apenas por meio de enfrentamentos armados e, muitas vezes, os germânicos, que habitavam o norte da Europa, iniciaram sua aproximação com o Império Romano sem maiores conflitos. Enquanto os exércitos imperiais eram fortes, tratava-se apenas de uma ameaça pontual. Quando o Império do Ocidente finalmente chegou ao fim com a deposição de Rômulo Augusto, tais migrações se tornaram um forte abalo, cujo clímax foi o aparecimento dos hunos, povo asiático, no Ocidente.

1.2 Os Visigodos e o Império Romano (fase das primeiras migrações)

No decorrer do século III da Era Comum, o Império Romano enfrentou uma crise política e econômica. Como forma de solucionar esses problemas algumas medidas foram tomadas, como a cobrança de altos impostos e a desvalorização da moeda. Corolário a essas medidas, inúmeras revoltas eclodiram nos territórios que abarcavam o Império, como a proclamação da Gália em 274, as sucessivas alterações do poder imperial e até a morte do Imperador Valeriano (260), que morreu em cativeiro. Esse momento da História romana ficou conhecido como o período da Anarquia Miliar (235-284), ou como a "Crise do Século III". Nesse contexto de instabilidade política e financeira, ainda assim, o Império sobreviveu. Na busca de culpados para as crises enfrentadas, ocorreu a culpabilização dos cristãos que por não adorarem os deuses pagãos e não realizem os sacríficos necessários, foram acusados de prejudicarem a pax deorum, a paz dos deuses, e perseguidos.

Contudo, novos abalos atingem as estruturas do Império Romano. Os godos ocupam a região do Danúbio e atacam as províncias da Ásia Menor e dos Bálcãs, sendo o primeiro reino que se tem notícia. Os hunos eram exímios cavaleiros que ocuparam a região da atual Rússia e Ucrânia, por volta de 375. Os ostrogodos se submeteram e os visigodos hostilizados optaram por pedir asilo ao Império Romano. Os imperadores eram Valente e seu jovem sobrinho Valentiniano II, que ao verem o limes do Império abalado realizaram acordos com os povos germânicos. O primeiro optou por aceitar os visigodos na condição de aliados fazendo um foedus, tratado pelo qual entravam no Império na condição de colonos e soldados. Estabeleceram-se inicialmente no norte da Península Balcânica, e revoltaram-se, principalmente porque foram explorados pelas autoridades romanas, sendo os altos impostos que mencionamos acima. O imperador Valente organizou um exército para conter os revoltosos, mas, quando esperava reforços, optou por atacá-los. Roma foi derrotada de maneira fragorosa na batalha de Andrinopla ou Adrianópolis (378) e, após ser ferido, Valente foi morto num incêndio.

Tratava-se da maior derrota infringida a um exército romano dentro do território imperial. No front oriental alguns imperadores já haviam sido derrotados pelos persas, mas fora dos espaços imperiais. A derrota abalou a moral imperial e, com a ascensão de Teodósio, o Grande, estabeleceu-se um novo acordo entre os romanos e os visigodos, que voltaram a subscrever um foedus, em 382. Com a morte de Teodósio e sua sucessão por seus dois filhos, Arcádio e Honório, o Império foi dividido em duas partes: ocidente e oriente. A parte ocidental, governada por Honório, enfrentava mais problemas, pois arrecadava menos impostos e, portanto, possuía exércitos mais fracos para se defender.

Os visigodos, godos do oeste, não tardaram a marchar contra os romanos, mas foram detidos pelo exército romano. Curiosamente, estes foram liderados por um general de ascendência germânica, vândalo, Estilicão, cuja qualidade militar convence os visigodos a recuar. Estilicão, porém, foi afastado do exército e morto pelo imperador pelo imperador Heracliano, usurpador do poder de Honório. Essa manobra deu novo ímpeto aos visigodos, que resolvem avançar novamente. Entraram na península itálica, onde ficava Ravena, que abrigava a maior parte da família imperial por ser um lugar fortificado, elevado e para fugir dos visigodos. Os germânicos liderados por Alarico I avançaram sobre Roma e a invadiram em 410, saqueando e queimando muitos edifícios públicos. Transitaram pelo sul da Itália e acabaram chegando no sul da Gália em 418 (França atual). Essa migração foi possível graças ao acordo, foedus, entre Vália (418), e Constâncio III (370-421), Imperador romano do Ocidente. Depois dessa jornada, obtiveram novamente um acordo de foedus e participam da batalha de Chalons (451) em que o exército romano, com contribuição de diversos povos germânicos, derrotou Átila, o rei dos hunos. Cabe ressaltar que, desde Constantino (323) e Constante (350), Roma celebrou inúmeros acordos com os povos germânicos com a finalidade de completar os efetivos de suas legiões. Desse modo, uma nova forma de relação surge entre os romanos e os povos ditos bárbaros, sendo os próprios bárbaros os responsáveis por defenderem as fronteiras do Império Romano. Ademais, ainda como resultado desse acordo, os germânicos adquiriram o direito de manter sua organização interna, receberam estatuto tributário e o direito de explorar a terra.

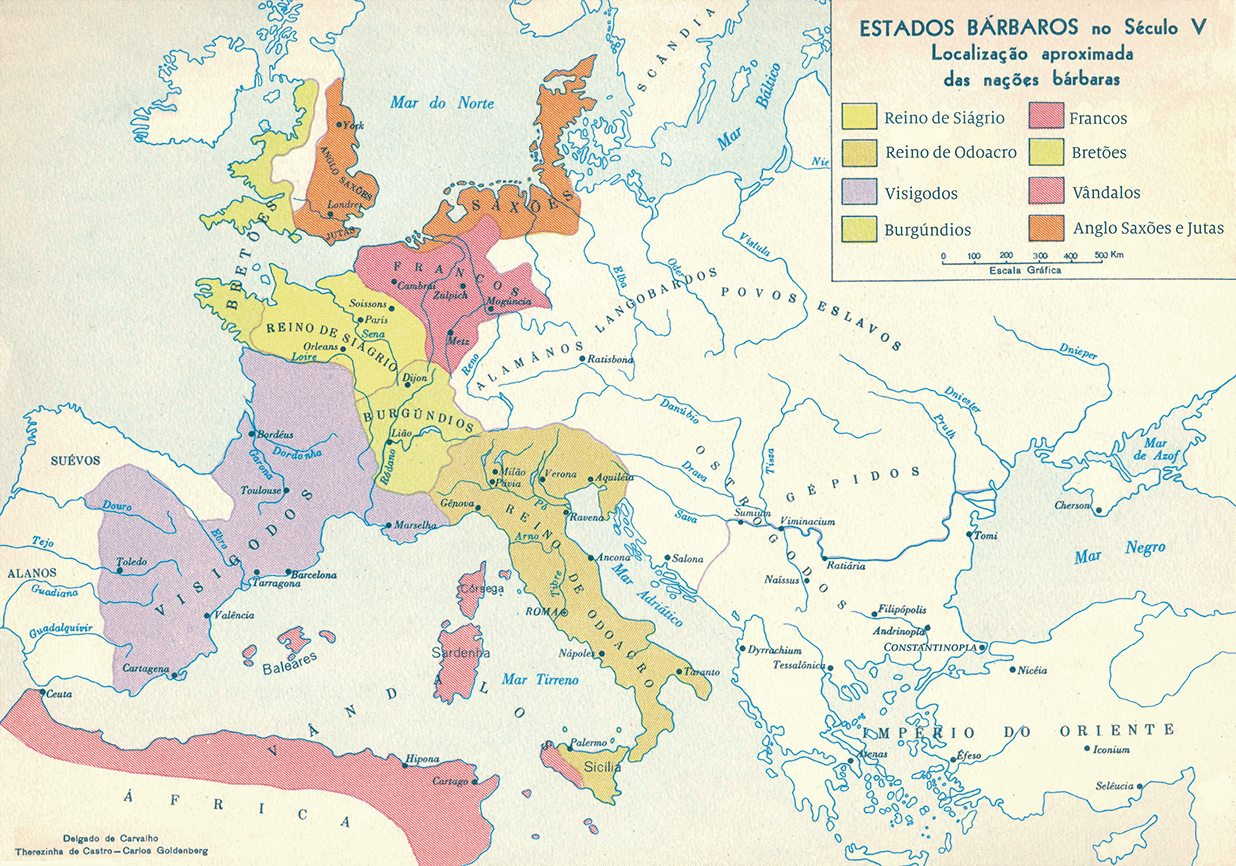

Depois disso, os visigodos finalmente consolidam a ocupação na região sudoeste da Gália, tendo a cidade de Toulouse como sua capital e fundando, após 466, um reino independente na região. Todo esse contexto de migrações e circularidade foi possível devido ao Edito de Caracalla, de 212, que estendeu a cidadania romana a todos os homens livres do Império, o que levou a frequentes pactos entre bárbaros e romanos. Desde que os bárbaros se instalaram no Império, a distinção entre eles e os romanos tornou-se cada vez mais opaca, refletindo os interesses específicos dos grupos em disputa. Desse modo, a oposição em níveis de alteridades entre "romanos" e "germânicos" foi criada por historiadores da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, como uma tentativa de encontrar, nos primeiros séculos da Idade Média, as origens dos contrastes entre civilidade e obscuridade. O termo "invasões" pode dar a ideia de que os bárbaros entraram no Império Romano de forma organizada, mas isso não aconteceu.

Não havia um único lugar de onde os bárbaros partiam juntos para invadir o Império. Eles se instalavam de maneiras diferentes, às vezes usando a força, outras vezes fazendo alianças com Roma. Muitas vezes, a violência era usada para conseguir um acordo. Além disso, o impacto dessas migrações no número de habitantes do Império foi pequeno entre os séculos IV e VI.

1.3 Vândalos, Suevos e Alanos (as demais instalações bárbaras ao longo dos territórios do Império Romano do Ocidente)

Ainda durante o movimento dos visigodos de leste para oeste, ocorreu nova onda invasora. Estamos falando dos Ostrogodos, que diferentemente dos Visigodos, significa godos do leste. Esses ocuparam a região que hoje conhecemos como Itália, sendo liderados por Teodorico. Do mesmo modo, em meio a um inverno muito tenso em 406, uma coalizão de tribos cruzou o rio Reno, que era o limite (limes imperial). Eram vândalos, suevos e alanos famintos e desesperados por terras menos frias e mais produtivas. Cruzaram a Gália imperial (atual França) e avançaram na direção da Península Ibérica (atual Espanha). Cruzaram os Pirineus e ocuparam a Hispânia (nome que usaremos para a região da península Ibérica).

O governo imperial, percebendo o risco dos acontecimentos, convocou os visigodos na condição de aliados (federados) e conclamou-os a expulsar os invasores. Essa reação, embora tardia, foi efetiva. O exército visigodo penetrou na Península Ibérica, acuou os suevos no noroeste da região (atual Galícia) e derrotou os vândalos, que optaram por fugir para a África do norte (429).

Na África, os vândalos, tribo germânica oriental, tomaram a cidade de Hipona (430), a diocese de Agostinho, célebre bispo, e, mais tarde, Cartago (439), momento em que constituem o Reino Vândalo com características da administração imperial romana. Nesta região, os vândalos assinaram um foedus (435), mas ocuparam as melhores terras com franca posição hostil em relação à população romana. Não tardou para os vândalos ocuparem não só a região no entorno de Cartago (atual Tunísia) como também, graças à criação de uma marinha sob a liderança de seu rei Gensenrico, as ilhas do mar Tirreno: Córsega, Sardenha e Sicília. Em 455, esse povo promoveu o segundo saque de Roma. Além disso, a presença vândala na África e nas ilhas foi letal para o Império do Ocidente. O trigo da África e da Sicília deixou de aprovisionar a Itália e as dificuldades de o produto chegar à Hispânia acentuaram a escassez de trigo e facilitaram o processo de desestruturação do Império do Ocidente.

Os vândalos penetraram no território imperial já convertidos ao Cristianismo, mas na versão ariana, que não era aceita pela Igreja oficial. E nunca se converteram ao Cristianismo trinitário (o qual aceita a doutrina da Trindade), que a partir de agora denominaremos católico. E, além disso, promoveram perseguições aos católicos. Essa é uma das razões pelas quais não se aproximaram da população local. A outra razão foi o confisco pleno das terras da nobreza senatorial romana. Esse distanciamento fez com que houvesse resistências a seu domínio. Quando o imperador do oriente, Justiniano, empreendeu uma tentativa de reconquista do Império ocidental, dirigiu ao reino vândalo a sua primeira invasão, que foi bem sucedida, e, em 533, os bizantinos conquistaram a África do norte. Os vândalos, depois desse cataclisma, desapareceram e não mais foram citados nos documentos do período tardo antigo.

Os vândalos tiveram o seu nome imputados como adjetivos, mas porque essa expressão foi utilizada como sinônimo de destruidor, agressivo e depredador? Vamos debater sobre esse tema?

No final do século VI, a Itália já havia sido invadida algumas vezes e Roma fora tomada por visigodos (410) e vândalos (455). O golpe fatal foi a derrubada do último imperador ocidental, Rômulo Augústulo, em 476, por um pequeno povo germânico, os hérulos. Convencionou-se estabelecer essa data como o marco histórico do processo de desestruturação do Império Romano do Ocidente. A partir de então não houve mais imperadores romanos em Roma, Milão ou Ravena, ou seja, no ocidente.

Os imperadores do oriente, que a partir de agora chamaremos bizantinos – pois a capital destes era Constantinopla, também conhecida como Bizâncio (nome antigo da cidade), passam a ser os únicos imperadores, e os reinos germânicos compreendiam que haveria uma espécie de hierarquia e, mesmo sendo reinos autônomos, eram simbolicamente submetidos a autoridade do imperador do Oriente, ou seja, os reis germânicos acatavam essa autoridade.

O mesmo ocorreu com os ostrogodos. Após a derrubada de Rômulo (476), o imperador do Oriente, Anastásio, convocou seus aliados ostrogodos a restaurar a ordem romana na Itália (483). O rei Teodorico, o Grande, reuniu seu exército e derrubou os hérulos e seus aliados. Coletou as bandeiras e os estandartes romanos e os enviou ao imperador bizantino em Constantinopla. Fez uma simulação de submissão, mas de fato estabeleceu um reino ostrogodo na Itália. Manteve a lei romana e os tribunais romanos para seus súditos romanos, leis e tribunais separados para os germânicos. Não demitiu os funcionários públicos, pois isso acabaria com a administração. Não interveio em questões religiosas, pois os ostrogodos eram arianos e a maioria dos romanos era católica. As igrejas e o clero não foram perturbados e não houve confisco de bens eclesiásticos. Os ostrogodos, depois do ocorrido, realizaram o confisco de um terço das terras dos nobres romanos. Esta era a pequena cota de guerra ou saque. Os vândalos, por sua vez, confiscaram todas as terras e as repartiram com seus guerreiros. Os visigodos, finalmente, tomaram dois terços e deixaram aos senhores romanos um terço.

Os ostrogodos souberam manter uma relação cordial com a Igreja e com os homens poderosos e/ou cultos das regiões conquistadas. Boécio e Cassiodoro são dois sábios cristãos, do século VI, de fina estirpe senatorial e amplos saberes. Ambos auxiliavam Teodorico a administrar seu reino, mas a relação se deteriorou no final de seu reinado, que deu ensejo, no século VII, à reconquista de Justiniano. Desse modo, não podemos falar em uma queda do Império Romano na parte ocidental, pois seus costumes ainda continuavam a serem propagados entre os Reinos Germânicos. De fato, podemos falar de um processo de desestruturação.

Por fim, é interessante notar que, segundo o medievalista Marcelo Cândido da Silva (2019, p. 29):

"É um equívoco atribuir a esses reinos bárbaros uma identidade étnica e uma cultura oriundas dos termos que os designam. Os termos "francos", "burgundios", "alamanos", "lombardos", "visigodos" etc. não correspondiam a grupos étnicos homogêneos em sua composição ou em sua origem. Fontes romanas podiam designar um mesmo grupo diferentemente, conforme o local em que se escrevia. Os próprios chegas bárbaros podiam assumir denominações que não tinham relação direta com a origem dos indivíduos por eles comandados, mas com certo prestígio militar ou mítico. Também podiam ser identificados de forma distinta, segundo a conte. É o caso de Odoacro, descrito na época às vezes como hérulo, às vezes como godo, outras vezes como turíngio. As denominações desses grupos que hoje soam como se fossem étnicas não o eram no momento em que coram utilizadas e difundidas no seio de populações que eram bastante heterogêneas. As histórias dos povos bárbaros, escritas a partir do século VIII, construíram relatos a respeito das origens desses povos, as quais, mesmo fabricadas, acabaram sendo incorporadas como histórias oficiais dos reinos."

SILVA, Marcelo Cândido da. História Medieval. São Paulo: Editora Contexto, 2019.

Desse modo, vamos conhecer alguns reinos a partir de agora.

1.4 Estudo de caso I – O Reino Visigótico de Toledo: origens do modelo social ibérico

Os visigodos, depois do saque de Roma, em 410, voltaram a realizar um pactocom o Império e se tornar aliados por meio, novamente, de um tratado do tipo foedus. Desse modo, Alarico I é considerado o primeiro rei visigodo, mesmo sem ter pisado na Península Ibérica ou ter formado um Estado aos moldes romanos. Portanto, a realeza visigótica é uma realeza sem Estado, e sua própria composição impede qualquer tentativa de surgimento do mesmo. Os visigodos, depois de perambular, como já descrevemos, estabeleceram-se no sul da Gália, região da atual cidade de Toulouse. Com a invasão dos vândalos e suevos à Península Ibérica (atuais Espanha e Portugal, que aqui denominamos Hispânia), os visigodos foram chamados como aliados para retomar a soberania romana na região, cuja vitória já havíamos descrito na seção anterior.

A sequência da história dos visigodos é muito importante para a históriados reinos ibéricos e, por consequência, para a América Latina, pois fomoscolonizados por esses reinos a partir do século XVI. Os visigodos enfrentaramos francos merovíngios em uma batalha decisiva em Vouillé (507) e foram amplamente derrotados. Teriam sido dispersados e aniquilados, se não fosse a intervenção do rei ostrogodo Teodorico, o Grande (454-526), que tinha ligações dinásticas com a família real visigoda. O resultado de tudo isso foi o reagrupamento dos visigodos que perderam a maior parte do reino visigótico de Toulouse, mas migraram para o sul, cruzando os Pirineus e se estabelecendo na Hispânia.

Aos poucos consolidaram sua ocupação, submeteram a região e criaram um novo reino, que passou a ser denominado de Reino Visigótico em 544. Entretanto, Toledo somente passou a ser capital do reino no ano de 573, através de medidas empreendidas por Leovigildo, assim como a unidade política do reino só foi consolidada com Recaredo I (559-601), por intermédio de sua conversão ao Cristianismo durante o III Concílio de Toledo, de 589. Desse modo, o projeto de unificação iniciado por Leovigildo, embora ariano, só foi efetivado com Recaredo I, que ficou conhecido como o herói da verdadeira fé, assim como um rei no sentido da palavra reges, detentor de um território e de origem nobre.

Diante desse contexto, entenderemos melhor agora como se deu esse processo. Os reis visigodos eram eleitos, inicialmente, por assembleias de guerreiros e posteriormente pela nobreza. Essa assembleia era o rito que consagra a ligação do rei escolhido com o povo. Entretanto, o caráter sagrado dos reis visigodos provinha de uma tradição inventada, de uma estirpe régia que descendia dos deuses e heróis. Era uma sociedade de guerreiros.

Mesmo com a eleição do novo rei sendo feita por votação em assembleias, criava-se brigas entre clãs tribais, candidatos, e dificultava a criação de dinastias reais, tanto que quando Alarico I morreu, seu cunhado o substituiu. Sucedido por Ataulfo, em 410, seu cunhado teve apenas 5 anos de reinado, sendo morto em 415 por Sigerico. Sigerico, por sua vez, reinou somente por 08 dias, sendo morto por fiéis de Ataulfo. Desse modo, fica evidente que a força e a utilização da violência são meios para a obtenção de poder pelos próprios visigodos.

Com o passar dos anos, numa dessas lutas entre candidatos, um deles conclamou os bizantinos a ajudá-lo. Este postulante ao trono venceu, mas permitiu a criação de uma ocupação bizantina no sul da Hispânia, que perdurou por quase um século. Nesse clima de instabilidade e sob a ameaça dos bizantinos ocuparem o restante da península, ascendeu ao poder Liuva I, que se associou a seu irmão Leovigildo, que acabou ficando sozinho no trono e reinou durante 17 anos (568-586). Leovigildo tinha alguns problemas internos e outros externos.

Internamente, a sociedade estava dividida em:

- visigodos que eram germânicos,cristãos arianos e invasores;

- hispano-romanos católicos e submetidos ao invasor.

Havia duas religiões nas partes mais densamente habitadas da Hispânia. E havia leis e tribunais diferentes para visigodos e para hispano-romanos. Faltava certa unidade que aproximasse os dois grupos, mesmo se mantidas as diferenças socioeconômicas.

Externamente havia algumas ameaças:

- os bizantinos, no sul da Hispânia, eram um risco estratégico;

- os francos, no nordeste da região, haviam derrotado anteriormente os visigodos e almejavam ocupar novos espaços;

- os suevos haviam chegado à região na invasão de 408/409 e ocupavam a parte noroeste da península;

- os povos autóctones, que já habitavam há muito tempo na região ou eram originários dela.

Todos esses grupos ofereciam algum tipo de ameaça ou de resistência a uma unificação territorial e criação de uma monarquia forte e organizada.

Leovigildo venceu todos os adversários e só não expulsou definitivamente os bizantinos. Seu filho primogênito, Hermenegildo, era cristão ariano, mas, ao se casar com uma princesa franca católica, se converteu à mesma religião da esposa.

Seu reino tinha sede em Sevilha. Ele se uniu aos bizantinos, suevos e francos no intuito de derrubar seu pai, por isso é conhecido como um filho tirano. Leovigildo subornou um dos reis francos que se opôs ao rei franco coligado com seu filho. Derrotou duas vezes os suevos e anexou seu reino ao reino visigótico. Venceu seu filho e retomou as terras revoltosas. Venceu também povos autóctones, como os cântabros e os vascones (ancestrais dos atuais bascos). Os bizantinos não atacaram, mas conseguiram manter a região sudeste sob sua ocupação. Isolado, Hermenegildo foi derrotado por seu pai, Leovigildo, que manteve seu poder, mas pouco depois morreu de maneira natural.

Vencedor nas batalhas, o rei Leovigildo alternou vários sucessos e apenas um fracasso nas políticas internas. Fundou cidades: Victoriacum e Recópolis. Isso era algo que nenhum monarca germânico havia feito, pois era um direito e uma prerrogativa dos imperadores. E criou um cerimonial de corte, assim como trono, manto real, cetro e outros símbolos que demarcavam sua condição superior diante da nobreza. E ainda no intuito de fortalecer o poder simbólico da monarquia mandou cunhar moedas com a efígie (imagem em perfil) real. Isso também era um direito atribuído aos imperadores romanos e nenhum rei germânico havia realizado tais ações. Trata-se da consolidação da:

- separação do reino em relação ao Império;

- tentativa de legitimação do poder monárquico;

- propaganda da nova situação de poder através, por exemplo, das moedas que circulavam e difundiam a nova condição.

A monarquia almejava, portanto, reconhecimento social de seu poder e hegemonia territorial em solo ibérico.

Começou-se a unificar juridicamente a Hispânia visigótica, criando o Codex Revisus, que seria uma legislação que servia a toda a população, fossem hispano-romanos, fossem visigodos. Já no âmbito das relações entre as duas religiões principais, ambas cristãs, mas de diferentes versões, não houve convergência. Leovigildo tentou criar uma mistura entre o catolicismo e o arianismo, fundindo-as numa só doutrina. O episcopado católico, todavia, não aceitou essa aproximação e manteve-se distante do monarca. Este foi o seu “calcanhar de Aquiles”, pois motivou a revolta de Hermenegildo, seu filho, que no exílio foi assassinado. O único fracasso importante, com efeito, foi a incapacidade de unificar religiosamente a população.

Leovigildo, apesar de suas vitórias, não consolidou a monarquia como elemento agregador de uma unidade social e política. Com a sua morte e também a de seu filho Hermenegildo, assumiu o trono o segundo filho, Recaredo I (559-601). Este aprendeu com os erros do pai e do irmão e optou por novo caminho. Abriu importante diálogo com o episcopado. Primeiro, buscou entendimento com o bispo Leandro de Sevilha, que era uma liderança católica e convenceu as lideranças eclesiásticas da necessidade da união. Depois, estabeleceu conversações com o episcopado ariano e convenceu a maioria da necessidade de unificar as igrejas. O êxito da estratégia de Recaredo se concretizou num acordo que integrou os bispos arianos à Igreja católica e, sem dúvida, as concessões do lado ariano foram amplamente maiores. Grande parte desses bispos se integrou no catolicismo trinitário e as reações e resistências foram sufocadas. Com Recaredo I, a composição do reino foi entendida como o conjunto de nações que não formam mais um Império, mas estão no entorno da Igreja, unidos pela fé.

O rei Recaredo e o bispo Leandro de Sevilha convocaram um concílio em Toledo (terceiro nesse local e com esse nome) em 587 no qual o acordo foi selado. Foram sacramentados as decisões e os cânones dos concílios ecumênicos orientais de Niceia (325), Constantinopla (381), além das decisões dos concílios de Éfeso e Calcedônia (século V). O catolicismo se tornou a religião oficial e o rei Recaredo foi comparado aos imperadores orientais: o novo Constantino. Ele passou a ser exaltado pela Igreja hispânica como um santo. A união da coroa e da Igreja sugeria uma unidade plena e augurava longa duração à monarquia e à religião no território ibérico. Este é um marco identitário importante que delimita a fundação de uma Hispânia cristã (posteriormente Espanha).

O prognóstico de estabilidade não se consolidou em médio prazo. Vejamos alguns dos problemas a partir de três aspectos:

- questões religiosas;

- ameaças externas de outras civilizações;

- a divisão interna somada às tensões monarquia versus nobreza.

As resistências religiosas dos arianos foram facilmente sufocadas e o catolicismo se tornou a religião majoritária e associada ao poder, sem maiores dificuldades. Persistiram no norte e no nordeste da Península Ibérica amplos bolsões de paganismo, principalmente na Lusitânia, na Galícia e nas Astúrias. Eram regiões pouco romanizadas, urbanizadas e, principalmente, pouco cristianizadas. Amplamente rurais, essas localidades eram povoadas escassamente por populações animistas (que adoravam elementos da natureza: Sol, Lua, chuva e planetas), com baixos padrões de urbanização bem diferentes das cidades do sul e do sudeste (região do Mediterrâneo).

Finalmente, precisamos ressaltar os judeus, minoria resistente às conversões e a evangelização. Estes eram bastante numerosos nas cidades, ainda que fossem percentualmente poucos em relação ao total da população. Recaredo, de maneira parcial, e mais tarde Sisebuto envidaram esforços em convertê-los. Este último decretou a conversão forçada ou a opção de exílio. Muitos se batizaram, mas há polêmicas sobre essa conversão. Haveria um judaísmo às escondidas? Durante todo o século VII, pairava a acusação de criptojudaísmo, que seria manter uma fachada de cristãos (católicos) sinceros, mas não agir de maneira esperada, pois se dizia que professavam o judaísmo às escondidas. Muitos concílios toledanos emitiram cânones que pressionavam os convertidos, assim como classificados os arianos como hereges, no III Concílio de Toledo (589), e os judeus, no XVII Concílio de Toledo, como praticantes de erros diabólicos.

As ameaças externas não foram difíceis de contornar até o início do século VIII. Os francos seguidamente ameaçavam o reino visigótico, mas nunca mais o derrotaram da maneira como o fizeram em 507 (Vouillé). Continuamente houve confrontos de fronteira na Aquitânia (região no sul da Gália) que não alteraram o panorama. Já os bizantinos foram lentamente acuados na região sudeste e finalmente expulsos no reinado de Suintila, filho de Recaredo, em 625. A última ameaça, porém, foi fatal: os árabes aliados aos norte-africanos, conhecidos como berberes e recém-convertidos ao Islã, irromperam na Hispânia em 711 e derrubaram o reino visigótico. Como isso foi possível? Uma das razões desse sucesso dos exércitos norte-africanos foi a falta de coesão da monarquia e da nobreza visigótica, apesar dos esforços de Recaredo e de muitos de seus sucessores.

Vejamos as dificuldades internas para compreender a fraqueza da monarquia. Um dos elementos mais desagregadores era a tradição visigótica de eleger seus reis. Originalmente a coroa ficava com um guerreiro competente e líder militar de alguma das famílias tradicionais visigóticas. Isso outorgava à assembleia de guerreiros certo poder. Não havia dinastias que se sucediam. Filhos poderiam suceder seus pais, mas não por direito e nem de forma automática. A assembleia de guerreiros foi, através do tempo, filtrada e apenas um grupo seleto de nobres passou a eleger o rei. Dentro deste grupo, que chamaremos de assembleia de nobres, havia famílias poderosas, ora coligadas, ora em conflito, pois cada uma delas pretendia eleger, como rei, um membro de seu grupo ou subgrupo.

Isso gerou conflitos entre membros da nobreza, ora entre si, ora contra o rei no poder. Os reis muitas vezes quiseram fortalecer seu poder e nomear seus filhos como herdeiros do trono, criando uma dinastia. Quando o poder real era suficiente para conter a oposição, isso ocorria; quando o monarca era menos poderoso, ocorriam revoltas e regicídios (assassinatos ou mutilações de reis ou herdeiros do trono). O bispo franco Gregório de Tours escreveu no final do século VI que os visigodos eram regicidas, pois matavam seus monarcas.

Isidoro de Sevilha, irmão e herdeiro de Leandro, que o sucedeu como bispo na mesma cidade, foi um grande líder espiritual e articulador das relações entre a Igreja e a monarquia. Tentou atenuar o conflito entre monarcas e setores da nobreza, afirmando que os reis eram sagrados e que deveriam ser “intocáveis”. Fez uso do Antigo Testamento (Bíblia hebraica) na qual há afirmações que enfatizam a unção dos reis hebreus e sua sacralidade. Instituiu a unção dos reis, fato que deve ter sido consumado alguns anos mais tarde.

A atuação de Isidoro de Sevilha não bastou. Os reis eram depostos sem serem assassinados a partir de agora. Eram tonsurados, tornando-se monges e enviados a mosteiros, mas efetivamente seguiam sendo depostos. As lutas intestinas entre grupos de nobres contra a monarquia e a disputa pelo cargo de rei enfraqueceram a coroa.

Em meio a disputas entre uma facção liderada pelo rei Rodrigo, recém-empossado, e os filhos do rei anterior, ocorreu a invasão do exército norte-africano islâmico. O grupo opositor fez um acordo com o invasor e, junto com este, derrotou com facilidade o rei visigodo. Na sequência, gradualmente, tomaram-se praças, fortes e cidades, geralmente por meio de pactos, mantendo- se o conde local como líder da cidade e preservando-se os bispos e os direitos da população cristã. Alguns cristãos migraram para as regiões norte e nordeste da península e encetaram certa resistência ao poder do califado de Damasco, que a partir de então se tornou a entidade política dominante na maior parte da região.

Ser godo é ser nobre. Por quê? Então devemos nos perguntar as razões pelas quais o godo é visto positivamente e vândalo é visto como pejorativo. Godo virou substantivo e serviu para designar um estilo de construção de prédios religiosos. Vândalo se tornou adjetivo. Os dois povos saquearam a capital imperial, a cidade de Roma: os visigodos em 410 e os vândalos em 455. Reflita sobre isso.

O legado visigótico pode ser considerado como um padrão identitário para os cristãos ibéricos no período em que começaram a reconquistar lentamente espaços tomados pelos muçulmanos. Isso ocorreu nos séculos seguintes. O modelo jurídico e a religiosidade visigótica serviram como uma referência das novas monarquias medievais ibéricas. As influências e os padrões da monarquia visigótica formaram a base da legitimação da monarquia castelhana.

A nobreza medieval em todos os reinos ibéricos almejou encontrar nas suas origens, geralmente de maneira imaginária ou “criada”, seu vínculo com casas nobres e personagens semilendários, que seriam parte da nobreza goda. Ser godo significava ser nobre. Isso aparece até no romance de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, que ironiza a nobreza do século XVI, enfatizando que o sangue nobre teria embasamento em origens godas.

Este mito gótico fundamentou as crenças na superioridade da nobreza diante de outros estamentos ou grupos sociais. Demarcou longa duração na qual alguns elementos da sociedade se consideravam superiores a outros. O sangue era um marco separador e de contenção da ascensão social e integração de estamentos intermediários, tais como comerciantes ou artesãos enriquecidos. A Igreja ajudou na construção e na manutenção dessa separação.

As monarquias ibéricas, em especial a castelhana, trataram de se relacionar com os visigodos e passaram a se considerar seus herdeiros, o que gerava uma legitimidade e uma continuidade mítica. As monarquias católicas, assim, se imbuíam de valores e sacralidade por defenderem a fé “verdadeira” e por objetivarem expandi-la na qualidade de defensores da Cristandade e do direito legítimo de retomar espaços ocupados por infiéis.

Isso se conecta no final da reconquista (veja tema seis), já no fim do período medieval, com interesses mercantis, sobretudo na aquisição de especiarias e metais nobres, na obtenção de colônias para impulsionar a expansão marítima portuguesa e a ocupação da América Latina. Assim, a história ibérica, e seu anseio de retomada das terras perdidas ao Islã, transpassa os limites da Península Ibérica e se expande para o norte da África, para as costas africanas, para as Índias e para as Américas, estas últimas descobertas no final do período medieval. A história medieval ibérica permite, como visto, conhecer melhor nossas próprias raízes e a história de nosso continente americano.

Esperamos que essa abordagem demonstre a improcedência da afirmação da Idade “Média” como uma Era das Trevas e mesmo como um período obscuro o suficiente para ser caracterizada apenas como um momento (muito longo) de passagem do mundo Antigo à época Moderna. Mas voltemos aos reinos germânicos.

1.5 Estudo de caso II – Os francos: da dinastia merovíngia sob Clóvis até os carolíngios

Os francos são um dos povos germânicos que mais demoraram a irromper nos espaços imperiais cruzando as fronteiras (limes). Seus contatos com o Império eram escassos e sua aculturação bastante superficial. Trata-se de um povo germânico que ocupava a região dos Países Baixos (atuais Holanda e Bélgica) e que não conseguiu se unificar antes do final do século V. O personagem que se sobressai era um descendente (neto, talvez?) do legendário rei Meroveu,nome emprestado a uma dinastia inteira – os merovíngios, e que governou os francos e expandiu habilmente os domínios. Trata-se do rei Clóvis.

Antes dele os francos já haviam tomado alguns espaços na Gália romana. Seu legado demarca a vitória sobre quase todos os seus inimigos e criou um poderoso reino na região da Gália que abarcava praticamente toda a França atual e algumas regiões limítrofes. Clóvis era pagão e relutou em se converter a nenhuma vertente cristã, seja a ariana seja a católica. Sua esposa Clotilde, que era católica, envidou todos os esforços para convertê-lo.

Com o processo de desestruturação do Império Romano consolidado em 476, o vazio político foi preenchido povos germânicos diversos. Um general rebelde romano denominado Siagrius conseguiu reter a região noroeste da Gália e criar um reino independente. Em seguida enfrentou os alamanos em Tolbiac (496) e os sobrepujou. Naquele momento de sucesso, Clóvis foi convencido por sua esposa Clotilde a se converter ao Cristianismo, na vertente católica.

Conta-se um relato, possivelmente lendário, que antes da batalha ele fez uma promessa de se converter ao “deus” de Clotilde. Obtida a vitória, ele se deixou batizar, mas é evidente a superficialidade da conversão dele e de todo seu exército. Ao derrotar todos os seus adversários, Clóvis recebeu o apoio de Constantinopla, assim como honrarias e títulos por parte do Império do Oriente.

A aproximação de Clóvis com o episcopado católico pode ter sido sincera ou oportunista, algo impossível de se deduzir. Poderia, na realidade, haver ambas as razões, pois a documentação que chegou até nós foi escrita por clérigos, os únicos letrados nas terras do norte. A maior parte foi coletada e escrita cerca de meio século depois da morte de Clóvis, pelo bispo Gregório, da cidade de Tours, que na sua História dos Francos enaltece a memória desse rei e a sua aproximação com a Igreja. Gregório de Tours exalta um modelo a ser seguido pelos reis de sua época, portanto elogia a imagem de Clóvis, ressaltando seus valores e minimizando seus defeitos, na medida do possível.

Depois de se converter ao Cristianismo e se aliar ao episcopado católico, o sucesso militar de Clóvis segue inalterado, o que foi interpretado como resultado de sua adesão à fé “verdadeira”, mesmo se suas vitórias antecedessem a conversão. Em coalizão com os visigodos, os francos venceram os burgúndios em Dijon em c. de 500. Após a vitória, os dois aliados discordaram e se enfrentaram. A vitória de Clóvis em Vouillé (c. 507) lhe permitiu consolidar seu domínio na maior parte da Gália, com exceção da Burgúndia, da Bretanha e da Provença.

Já os visigodos, derrotados, quase desapareceram, mas com ajuda de Teodorico, o rei ostrogodo da Itália, se reergueram e se dirigiram à Hispânia, como já observamos no tópico anterior. Os visigodos mantiveram apenas um pequeno trecho da Aquitânia (sul da Gália) sob seu controle.

O poder de Clóvis foi imenso e até o imperador do oriente, Anástasio, o homenageou enviando as tábuas consulares, ou seja, considerando-o um magistrado imperial. Clóvis utilizou, por escolha sua, o diadema e a túnica púrpura dos imperadores, repetindo a atitude de Leovigildo, que descrevemos no tópico sobre os visigodos.

A ascensão e os sucessos militares de Clóvis, somados à sua conversão e à de seus guerreiros, foram um trunfo na aproximação entre os francos e os galo-romanos. Essa aproximação foi seguramente lenta, mas a religião comum ajudou a consolidar o processo de aliança. Ao se colocar como o defensor da Igreja e do Cristianismo, Clóvis obteve o reconhecimento público. As cerimônias de sagração e coroação dos reis francos se tornaram um modelo que sobreviveu até o século XVIII. A monarquia francesa se considerava sucessora de Clóvis e, dessa maneira, adquiria legitimidade e sensação de continuidade de longa tradição.

Clóvis conseguiu fundar uma dinastia que se estendeu até metade do século VIII, os merovíngios, mas com sua morte, em 511, seu espólio foi dividido entre seus quatro herdeiros, deixando seu reino esfacelado em quatro porções menores. A atitude reflete a percepção dos povos germânicos que associavam os territórios conquistados como bens privados. Não tinham a concepção de estado, nem mesmo de reino, como coisa pública. A expressão em latim res pública derivada da concepção romana de república, era remotamente conhecida dos francos. Os visigodos, ao contrário dos francos, possuíam essa compreensão. Como dito antes, esse povo germânico foi lenta e parcialmente romanizado; enquanto os francos se mantiveram por longo tempo apartados do Império Romano, os visigodos se estabeleceram e transitaram pelos espaços próximos do mar Mediterrâneo: Balcãs, Itália, a região de Toulouse e finalmente a Hispânia. Foram lenta e gradualmente romanizados e parcialmente aculturados às concepções políticas de res pública.

A divisão do reino franco, depois da morte de Clóvis, não impediu que, em algum momento, os francos reunificassem momentaneamente os seus territórios. Isso ocorreu com Clotário II (584-629). A tendência à fragmentação, porém, prosseguiu depois deste monarca e permitiu também o enfraquecimento da monarquia diante dos grandes senhores de terras, como os pipinidas, representado por Pepino de Landen (580-640).

Os reis que se sucederam perderam o ímpeto guerreiro e se desinteressaram da administração, repassando-a a seu chefe de gabinete ou prefeito do palácio, que tinha o título de major domus, ou seja, mordomo. Domus seria a casa ou palácio real e major equivale a maior. Constituía-se, assim, numa figura que fazia as vezes do rei, seja na administração, seja nas batalhas.

Nesse contexto de descentralização política na mão da nobreza, os reis desse período são descritos como reis indolentes ou preguiçosos. Curiosamente, surge uma dinastia de major domus ou prefeitos do palácio quando assumiu esta função Pepino de Heristal (c. 679-714), o prefeito do reino da Austrásia e neto de Pepino de Landen. Ele se estabeleceu como governante de fato após vencer diversas guerras. Seu filho bastardo, Carlos Martel, é seu sucessor e elevado à condição de herói, pois confrontou uma tropa de invasores muçulmanos que saqueavam a região sul da Gália franca e derrotou-os em Poitiers no ano de 732. Sua condição se fortaleceu com essa vitória.

Muitos historiadores tradicionais enfatizam essa batalha como a salvação da Cristandade ocidental do perigo muçulmano, e a batalha se tornou um paradigma historiográfico, religioso e “nacionalista” francês. Um mito? Uma construção? Com efeito, a descrição da trajetória de Carlos Martel se constituiu em símbolo da reação do Cristianismo contra o inimigo muçulmano e da condição francesa de monarquia sagrada.

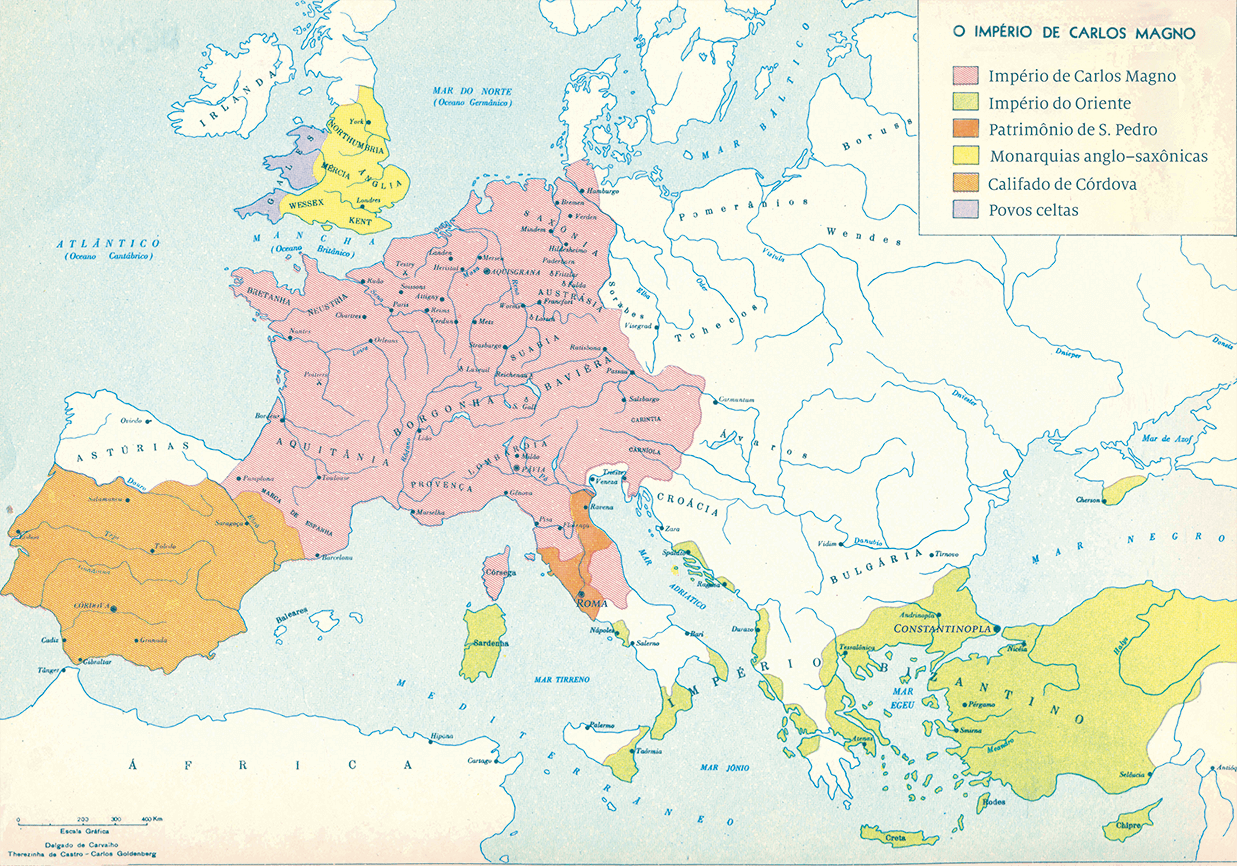

A morte de Carlos Martel legou a seus filhos o poder de fato. Carlomano e Pepino, o Breve, foram seus sucessores. Ambos se aproximaram da Igreja e a protegeram. Carlomano abdicou em 747, e Pepino obteve o apoio do papa Zacarias que o proclamou rei com um golpe de Estado pós fim a dinastia merovíngia ao depor o último rei, Childerico III, em 715. O último rei merovíngio foi internado num convento e desapareceu da história. O pregador Bonifácio ungiu Pepino rei e, na sequência, o papa Estevão II o sagrou novo monarca. Surgia, assim, nova dinastia, posteriormente denominada carolíngia. E se consolidou definitivamente a aproximação entre os francos e o papado.

As boas relações já existentes entre o rei Clóvis e o episcopado galo-romano se acentuaram nesse momento. A falta de legitimidade da dinastia carolíngia, que efetivamente tinha destituído os merovíngios, fez com que se aproximassem do papado que também estava enfraquecido e hostilizado pela presença dos lombardos na Itália. Tanto Pepino quanto seu filho e efetivo sucessor, Carlos Magno, intervieram na Itália e apoiaram a causa papal. Ambos reconheceram os direitos do papado sobre as terras da Itália central, no entorno de Roma, desde 754.

Esse deve ter sido o período da elaboração do documento denominado Donatio Constantini ou doação de Constantino. Sua autoria é desconhecida, mas é atribuída ao imperador Constantino, o Grande, que reinou no início do século IV e fundou a Roma do oriente, capital do Império Bizantino, Constantinopla. O documento associa Constantino a uma pretensa doação de amplos territórios imperiais na parte ocidental, especialmente a Itália, para a Igreja católica. Embasada nesse documento, a Igreja reteve a soberania parcial ou total da Itália central até a unificação italiana no século XIX. Cria-se o espólio que viria a ser denominado Patrimônio de São Pedro.

"Também para enaltecer a grandeza do império e não diminuir a supremacia pontifícia, mas antes adornar a sua dignidade que é mais elevada do que a de um império terreal e a força da sua glória, concedemos e entregamos ao já mencionado santíssimo pontífice, o nosso [padre] Silvestre, o papa universal, e ao poder e jurisdição dos pontífices seus sucessores, não apenas o nosso palácio ( I ), como foi anteriormente citado, mas também a cidade de Roma e todas as províncias, praças e cidades de toda a Itália e das regiões do Ocidente […] como uma possessão legal e permanente da Igreja Romana. […]"

[Edictum Constantini ad Silvestrum Papam, in J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, t. VIII, Paris, 1844, col. 577].

As mútuas relações e dependências entre o papado e o reino franco se acentuaram sob os governos de Pepino e de seu filho Carlos Magno. Depois da campanha de Pepino em 754, seu filho penetrou na Itália, derrotou sucessivamente os lombardos e realizou doações de terras do “domínio” papal. Já o papa Leão III, no Natal do ano 800, consagrou Carlos Magno imperador dos romanos.

As vitórias militares de Carlos Magno foram expressivas. Venceu adversários diversos e ampliou as posses. Colocou-se em marcha um trabalho diplomático para tornar a nomeação e sagração do rei efetivas, de modo que não permanecesse apenas no plano do simbólico. O imperador bizantino acabou concordando em receber alguns territórios e reconheceu como imperador o soberano germânico. Começava a ser moldado um modelo imperial que alternou formatações diversas, mas que perdurou até o século XIX. O governo de Carlos Magno representou um período de auge político, militar e cultural dos monarcas germânicos.

As mais expressivas vitórias de Carlos Magno se deram contra os lombardos na Itália (774), em seguida os bávaros, os saxões e frísios (iniciada em 782) numa dificílima campanha que durou vinte anos, e sobre os ávaros em direção aos seus territórios ao leste. As campanhas contra os muçulmanos na Península Ibérica foram apenas parcialmente vitoriosas, tendo em vista a derrota de Roncesvalles, na qual morreu Rolando, seu aparentado, cujo desenlace é objeto da mais antiga canção de gesta conhecida. As canções de gesta eram poemas escritos para serem cantados com acompanhamento musical. A canção de Rolando consiste no manuscrito de Oxford em francês antigo. No capítulo cinco dedicaremos maiores considerações ao tema.

Um vasto Império permitiu ao imperador a ordenação de seus territórios. Organizou a administração através de seus emissários – os missi dominici. Legislou e cunhou moedas e, respeitando as leis e costumes locais, almejou implantar alguns princípios jurídicos comuns.

Isso foi feito com a ajuda da Igreja que pretendia homogeneizar as posturas diante da fé. O imperador se colocou como o vigário de Deus e defensor da fé “verdadeira”. Era seu dever propagar o credo cristão e impedir que houvesse desrespeito à Igreja. Na capital carolíngia, em Aix la Chapelle, fez construir um palácio que recordava o palácio imperial de Constantinopla e uma capela palatina que se assemelhava ao Santo Sepulcro. O império carolíngio se constituiu como a base de um império germânico medieval que se manteve, mesmo que enfraquecido, até a modernidade.

1.6 O Renascimento carolíngio

No contexto monástico podemos observar um breve momento de intensificação da preservação dos saberes eclesiásticos e, em grau menor, dos saberes clássicos: o reinado de Carlos Magno e de seu filho Luis, o Pio, no final do século VIII e início do século IX. O imperador Carlos, estimulado por seus conselheiros, todos eles membros da Igreja, objetivou elevar os saberes do estamento clerical. No intuito de que não se ensinasse a fé de maneira distorcida e querendo melhorar o nível dos clérigos, instalaram-se, com patrocínio imperial, escolas monásticas e uma escola palatina. Além da questão religiosa, é evidente que o imperador, que tinha centenas de funcionários clérigos, queria melhorar o nível deles.

Esse investimento na cultura se limitou ao alto clero e a alguns elementos da ordem monástica, não socializando os saberes com o baixo clero secular ou com a população laica. Um dos efeitos colaterais desse renascimento foi a preservação de diversos textos clássicos, que interessavam ao imperador, pois este se inspirava em modelos romanos, por exemplo em Julio Cesar, Virgílio e Tito Lívio, que ou antecedem a instalação do Império ou o exaltam. Houve, então, investimentos em copiar obras e uma forma de copiar mais prática foi criada: a caligrafia denominada minúscula carolíngia. Assim, os mosteiros ampliaram seus acervos.

Após o reinado dos dois referidos imperadores, o movimento perde força, a situação segue restringindo a cultura letrada aos mosteiros e os leigosficam alijados do conhecimento.

Isso não impede o desenvolvimento, em paralelo, de uma cultura popular, que denominamos folclórica. Através de relatos orais transmitidos de pai para filho, os camponeses mantinham sua cultura e seus saberes, relatando tradições antigas, lendas e narrativas. A Igreja, no intuito de converter a população camponesa, lado a lado com a nobreza germânica, incorpora elementos folclóricos e os cristianiza. Um exemplo é a inserção de personagens pagãos, inclusive deuses, como santos da Igreja. Até mesmo os espaços sagrados dos antigos templos pagãos são reciclados: ora se derrubam suas estruturas e no mesmo local se reergue uma igreja, ora se aproveitam até mesmo os espaços sagrados, purificando-os com água benta e orações para exorcizar os demônios (leia-se: deuses pagãos) e os espaços se tornam puros e sacralizados.

Tal mistura de cristão e pagão é uma estratégia dos bispos e monges para evangelizar os povos autóctones ou os invasores germânicos.