Capítulo 4 Império Bizantino e Islã Medieval

4.1 O Império Bizantino entre a Roma Imperial e a cultura grega

A desestruturação do Império Romano do ocidente com as migrações bárbaras gerou uma situação nova. Os invasores germânicos capturaram por algumas vezes Roma, a cidade formadora da república e capital do império no seu auge, o que abalou o prestígio imperial, mas não acabou com o Império. Este seguiu existindo no Oriente por cerca de um milênio, ora forte e poderoso, ora sob a pressão de inimigos poderosos; hostilizado pelos persas, depois por árabes muçulmanos, em seguida por cruzados desviados de sua missão e, por fim, sob a ameaça dos turcos islamizados.

Estes tornaram os últimos séculos do Império Romano do Oriente um período difícil e no qual o risco de anexação e desaparição era constante e que finalmente se sucedeu com a tomada da capital imperial Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, e com a derrocada definitiva do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Busquemos as origens desse Império Bizantino e conheçamos um pouco de sua longa história.

A cidade de Bizâncio era uma cidade fundada pelos gregos e, no início do século IV, foi refundada e ampliada pelo imperador Constantino, o Grande, nos anos que se seguiram à sua ascensão. A nova cidade recebeu o nome de Constantinopla e foi considerada uma nova Roma ou segunda Roma. Seu perímetro foi ampliado. A cidade ostentava a condição de segunda capital do império. A cristianização do Império Romano a tornou um dos patriarcados, junto com Roma, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Como a maior parte da riqueza do império vinha das províncias orientais, Constantinopla se tornou uma bela cidade com edifícios públicos e belas igrejas e espaços urbanizados.

O imperador Constantino governou desde o oriente e se estabeleceu na nova capital no final de seu reinado. Os demais imperadores transitavam pelo Ocidente, mas habitavam em Constantinopla. O imperador Teodósio, o Grande, cristianíssimo e muito respeitado, optou por dividir o império (395) em duas partes; o Império do Ocidente com capital em Roma ficou com seu filho Honório e o Império do Oriente com capital em Constantinopla ficou com seu filho Arcádio (reinou de 395 a 408). Depois de 410, quando Roma foi saqueada pela primeira vez pelos visigodos, as muralhas da segunda Roma foram reformadas, por ordem de Teodósio II (408-450), neto do primeiro deste nome fazendo uso de técnicas e materiais que permitiram que fosse inexpugnável por terra, mesmo com o uso dos primeiros canhões no medievo.

Em menos de um século o Império do Ocidente estava ocupado por exércitos de povos germânicos, denominados por muitos como bárbaros, visto serem considerados inferiores culturalmente, mesmo que militarmente prevalecessem. A data de 476 foi considerada como o marco historiográfico que demarca o fim do Império Romano do Ocidente. Já analisamos esse momento.

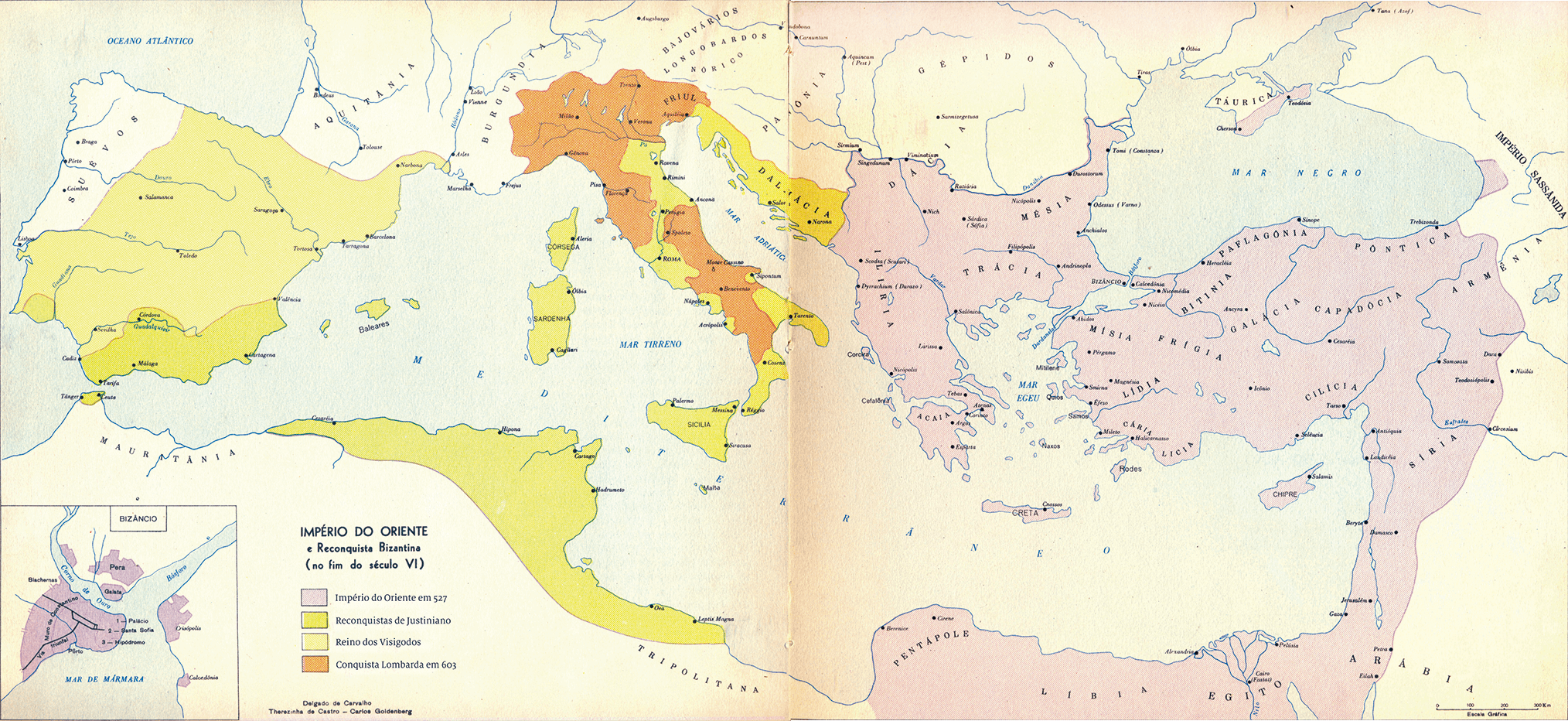

Algumas décadas depois ascendeu uma nova dinastia e o segundo imperador desta foi Justiniano (527-565), que foi um grande governante. Sua esposa Teodora foi uma personagem polêmica. O governo de Justiniano foi repleto de problemas, como a revolta Nika (532), que envolveu opositores políticos à nova dinastia, grupos de torcidas do hipódromo e a dissidência religiosa dos monofisitas, que não aceitavam a postura cristã ortodoxa de Justiniano.

A cidade foi saqueada e uma parte de seus edifícios públicos queimados. O general Belisário reprimiu violentamente os revoltosos massacrando-os no hipódromo. Justianiano reconstruiu e ampliou as obras públicas, numa política de aprimoramento urbano e de remodelação das fortalezas militares.

As tentativas de homogeneizar o cristianismo no império não foram bem sucedidas: dissidências que a Igreja denominava heresias proliferaram: monofisitas, nestorianos, maniqueus seguiram existindo e até núcleos de paganismo ainda subsistiam. Os judeus foram hostilizados e muitas sinagogas foram destruídas por ordem imperial e muitas restrições a práticas judaicas foram decretadas.

No plano jurídico a obra legislativa do imperador foi magna. Recolheu, editou e compilou toda a legislação romana que já fora parcialmente recolhida e ordenada sob Teodósio, o Grande – o Codex Teodosianus. Uma obra imensa foi organizada coletando ainda mais obras jurídicas antigas, compilando, reordenando e legislando também. O amplo acervo jurídico coletado, legislado e ordenado por Justiniano é a base legislativa do renascimento das leis imperiais nos séculos XII e XIII, embasando os estudos jurídicos nas universidades medievais e será a base da criação da Lex (lei) romana.

No plano político-militar o imperador alternou fraqueza e grandeza, vitória e humilhações. Acertou um pacto com os persas para se concentrar no seu projeto de restaurar o Império Romano e voltar a fazer do Mediterrâneo o mare nostrum. Os persas não assumiram plenamente seus compromissos e Justiniano teve que pagar tributos para recuperar espaços invadidos. Conseguiu conter os hunos e os eslavos que ameaçaram a região balcânica e a fronteira do Danúbio.

Isso porque seu plano ambicionado era recuperar o Império Romano do Ocidente, ocupado pelos exércitos germânicos (identificados pelos romanos como bárbaros). Mesmo se estes reinos germânicos aceitassem uma espécie de vassalagem simbólica em relação ao imperador oriental, Justiniano almejava recuperar plenamente os territórios perdidos no século anterior.

Organizou um grande exército que foi liderado por seus dois generais, Belisário e Narses. O Império Oriental invadiu o norte da África e derrotou os vândalos, reocupando a África romana. Depois de um breve retrocesso ocupou as ilhas Baleares, a Sardenha e a Córsega, preparando o ataque à Itália. A luta contra os ostrogodos na Itália durou quase vinte anos e foi muito desgastante. Ao final os ostrogodos foram derrotados e o território italiano foi ocupado, mas o exército bizantino foi muito afetado pelas perdas humanas, o desgaste de uma longa guerra e os gastos

A terceira etapa foi intervir em lutas dinásticas dos visigodos na Península Ibérica (atual Espanha e Portugal). Os bizantinos ocuparam territórios na parte sul e sudeste do reino visigótico onde permaneceram por três quartos de século. Tomaram Córdoba, Valência, Cartagena, Málaga e Múrcia. Em 625 o rei visigodo Suintila os desalojou e retomou todas as cidades e territórios ocupados.

O Império Bizantino se tornou o nome mais conhecido do Império Romano do Oriente, pois o nome anterior de Constantinopla era Bizâncio. Não são sinônimos, mas se confundem e acabam significando, na prática, a mesma coisa. Os territórios reocupados por Justiniano no Ocidente foram gradualmente sendo perdidos. Muitos sinais dessa presença são encontrados na Itália, em especial na cidade imperial de Ravena, na qual há algumas belas igrejas bizantinas.

4.2 As polêmicas religiosas no Império Bizantino

O império Bizantino foi o palco de muitos conflitos religiosos. Ainda quando o império era unificado, na região oriental se confrontaram duas facções cristãs: uma aceitava a Trindade com três componentes sem hierarquia; já os seguidores de Ário, denominados posteriormente como arianos, consideravam uma hierarquia e que o Pai teria criado o Filho. Outra dissidência denominada macedonianismo estendia ao Espírito Santo essa condição. Prevaleceu a doutrina trinitária.

No concílio de Niceia (325) o arianismo foi condenado, tendo sobrevivido ainda por um pouco mais de meio século. Tanto o arianismo quanto o macedonianismo foram considerados heréticos e condenados no concílio de Constantinopla (381). A doutrina da Trindade se torna hegemônica e nunca mais é contestada. O arianismo, que foi a religião oficial sob alguns imperadores, desaparece.

A outra polêmica que ocorre é a questão cristológica. Jesus Cristo, de acordo com a doutrina oficial da igreja, seria, em “uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem”. Mas como explicar a mescla de duas naturezas distintas? Duas vertentes se opuseram com veemência a esse dogma.

Por um lado os seguidores de Nestório, denominados nestorianos, diziam que se tratava de duas pessoas: uma humana e outra divina. Questionou Maria como a “mãe de Deus” (Theotókos) e a considerou apenas como “mãe do homem Cristo” (Christotókos). O nestorianismo quebrava a unidade da pessoa em Cristo.

Em contraponto, o monofisismo surgiu querendo refutar Nestório. Um abade de nome Êutiques de Constantinopla, assim como também os discípulos de Cirilo enfatizaram apenas a natureza divina de Cristo e desconheceram a natureza humana. Essa doutrina foi denominada como monofisismo, pois apregoava uma só natureza de Cristo.

Um concílio reunido em Éfeso (431) condenou Nestório e seus seguidores; outro concílio reunido anos mais tarde em Calcedônia (451) condenou o monofisismo. Os conflitos e polêmicas no império Bizantino não cessaram nesse momento, prosseguindo e se alternando. A polêmica iconoclasta que dividiu os seguidores e os opositores dos ícones ou imagens de santos e da Virgem dividiu a sociedade bizantina nos séculos VII a IX. E finalmente um conflito entre o papa e o patriarca de Constantinopla no século XI (1054) selou a separação da igreja bizantina, daí em diante denominada ortodoxa, da igreja católica romana liderada pelos papas em Roma.

Tal cisma persistiu até nossos dias. O termo ortodoxo significaria reto e correto. E católico seria universal. Permanecem usos diferentes desses termos. As duas igrejas se julgam universais e corretas, vale dizer.

A separação motivará parcialmente o movimento das Cruzadas. Ainda ocorrerão novos problemas religiosos, mas não nos estenderemos em descrevê-los. A religiosidade no Oriente, em geral, e no Império Bizantino, em específico, era muito complexa e refinada.

Discutia-se na rua, nos espaços públicos e privados e as polêmicas eram muitas vezes motivos de conflitos aguçados. Alguns geraram pequenas e médias guerras civis. Alguns dos grupos minoritários foram exilados ou fugiram para lugares ermos e mais seguros.

4.3 A luta entre bizantinos e persas: Heráclio x Cosroes

O Império Romano teve um longo e difícil confronto com reinos e impérios localizados no planalto iraniano (atual Irã, antiga Pérsia). Apesar de terem se alternado povos e dinastias, era sempre nesta região ou próximo dela, tal como na Mesopotâmia, que havia conflitos entre imperadores romanos ou bizantinos contra reis partas ou sassânidas, por exemplo.

O Império Bizantino se desgastara com a reconquista do Ocidente com Justiniano (século VI) e se via acossado seguidamente pelos persas na fronteira oriental. Num desses conflitos, em 611, os persas atingem Antioquia. Em 614, Jerusalém é cercada e ocupada pelas tropas do rei Cosroes, que não tardam em tomar Alexandria e o Egito todo em 618-619.

Em seguida se deslocam na direção de Constantinopla, atingem o mar de Mármara e sitiam parcialmente a capital. O imperador Heráclio percebe o risco, conclama os seus súditos e os cristãos ocidentais a auxiliarem numa guerra santa contra o persa “bárbaro” e pagão.

A reação ocorre e Heráclio, numa desgastante e demorada campanha, vence o exército persa em 627 perto da cidade de Nínive, na Assíria, e persegue Cosroes até sua capital Ctesífon. Um tratado de paz é obtido e as províncias bizantinas são retomadas. Heráclio consegue reaver a Santa Cruz e a transporta de maneira simbólica como um troféu religioso e militar.

A longa campanha exaurira as riquezas da maior parte do império, enfraquecera a sua força militar e tornara bizantinos e persas duas frágeis potências. Em 634, exércitos árabes islamizados irrompem na fronteira sul do império Bizantino e começam a invadi-lo.

4.4 A Arábia e seu isolamento:

o período pré-islâmico

A península arábica é uma região desértica ampla e margeada a leste pelo golfo Pérsico, a oeste pelo mar Vermelho e a sul pelo oceano Índico. Escassamente povoada no norte e no centro da península devido à escassez de água. Nessas partes viviam grupos nômades que praticavam pastoreio e sedentários alojados em torno de oásis.

Já na parte sul da península há precipitação pluvial devido à proximidade do oceano Índico e o clima de monções. Alguns autores denominam essa região como Arábia verde ou Arábia feliz e coincide hoje com o Iêmen atual e o Omã. Ainda assim, é possível perceber nessa região que haviam pequenos núcleos urbanos, algunsportos e conexões comerciais, seja com a África oriental, seja com a Índia, e através de caravanas terrestres com os Impérios Persa e Bizantino. Era uma rota secundária e mais longa, mas que serviu muito no período das guerras entre Heráclio e Cosroes.

A região do Ḥijāz (barreira, em árabe) é a parte ocidental da península Arábica. Sua importância era muito reduzida na antiguidade e seu isolamento era determinado por estar numa região desértica. O deserto arábico era uma extensa região erma com alguns pontos habitáveis, lugares nos quais havia fontes de água e oásis.Porém, esse clima não impediu o florescimento de cidades e de rotas comerciais na região. Desde a época romana, há registro de habitação e circulação dos nabateus. No século VII, a região estava longe de estar desabitada. Havia uma rota de caravanas que ligava o sul do Império Bizantino com o extremo sul da península e se estendia pelo interior de norte a sul, não muito longe do mar Vermelho. Ao sul, o principal porto localizava-se em Aden, ponto de partida e chegada de diversas mercadorias que circulavam na península.

Nesse trecho havia uma cidade de porte pequeno que se localizava na metade dessa rota e se denominava Meca. As caravanas atingiam a cidade no trajeto norte-sul-norte e ali obtinham um lugar de descanso, água e alimentos. Um pequeno comércio ali se desenvolvia, entre habitantes da cidade e as tribos nômades. Mas havia outra interação entre os locais e os nômades: a peregrinação.

Meca era uma espécie de cidade santuário. Não era a única, mas era uma das mais importantes por estar bem localizada na rota de caravanas e próxima a uma parte das tribos nômades. No centro da cidade havia uma construção que cercava um enorme meteorito negro, considerado uma dádiva dos céus. O santuário era um ponto de confluência e agregação dessas tribos e nas capelas adjacentes havia inúmeras imagens de deuses tribais, gênios (jinns) e protetores das tribos. Esse complexo religioso era denominado kaᶜbah

Em um determinado período do ano as tribos se dirigiam ao santuário e ali faziam cultos e reverenciavam a pedra negra. Esse afluxo de pessoas revigorava o comércio local e gerava certo tipo de poder ao clã coraixita guardião da kaᶜbah. Este grupo era amplo na cidade e estava envolvido seja no comércio, seja na prestação de serviços aos peregrinos, seja, até mesmo, no governo local. Uma parte dos coraixitas era rica e poderosa.

Enquanto isso, no século VI, a situação política ao redor da península era complexa e cercada de diferentes povos. Ao norte havia a guerra entre os persas sassânidas e o Império Romano do Oriente. Ao cruzar o bāb al mandil (trecho entre o Iêmen e o Djibuti e Eritreia), havia o Império de Axum, poderoso estado cristianizado localizado na atual Etiópia. Ao sul estava localizado o Reino Himiarita, uma monarquia judaica, conquistado pelos persas no início do século VI após travarem uma guerra contra os axumitas.

A população era na sua maioria politeísta e animista. Algumas tribos haviam se convertido tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo de vertente nestoriana.

A cultura nômade prevalecia em meio a algumas cidades de porte médio. O limite entre as duas culturas era tênue: uma não tinha a mesma visão que a outra em termos de bens e propriedades, por exemplo. As campanhas militares com finalidade de saque, obtenção de escravos e concubinas eram rotineiras. O estilo de vida beduíno valorizava a liberdade e a honra (com ênfase no controle da sexualidade feminina) e a solidariedade entre os membros do clã. A linhagem e a relação com a tribo e o clã superavam quaisquer outras lealdades e ligações.

Os beduínos eram um grupo nômade que habitavam e participavam ativamente do comércio e dos conflitos da região. Dentre eles, havia diversos códigos de conduta, dentre elas, a hospitalidade. Tais regras da hospitalidade eram sagradas e valiam até para inimigos que a solicitassem: dentro de certo perímetro e com certos códigos e atitudes, o inimigo poderia se alojar na tenda de um nômade beduíno, usufruir de sua comida e bebida, dormir e depois partir. Após determinado tempo e saindo do perímetro sagrado da hospitalidade, o hospedeiro poderia perseguir e executar o ex-hóspede. Uma atitude diversa da que temos nas comunidades sedentárias. A cultura e as tradições beduínas influenciarão na nova religião

Os nômades se aliavam e se combatiam através de pactos e de declarações de guerra, seja pelo domínio dos oásis, seja por questões de honra e de alianças. A luta pelos poços e rebanhos levava a uma sequência de lutas e vinganças de sangue, que se repetiam em longos ciclos.

No século XIV, Ibn Khaldūn, um historiador muçulmano, decidiu escrever a história dos reinos e dos impérios do mundo islâmico. Em sua análise, ele percebeu que mesmo com conflitos internos e desunidos, a força partia dos grupos nômades. Ele chamou isso de ᶜaṣabiyah, que pode ser traduzido como solidariedade ou comunidade. De certa maneira, ao estudar esses movimentos, pode-se perceber que a teoria dele tem sentido, afinal, tais grupos foram fundamentais para a construção dos movimentos políticos islâmicos.

4.5 Muḥammad (Maomé) e sua trajetória: de caravaneiro a profeta

Muḥammad, também conhecido como Maomé, era membro de uma rama menor e desapossada dos coraixitas. Atuou como mercador e transitou pelas rotas de caravanas, mas desconhecemos até onde chegou. Aparentemente pode ter chegado a Damasco, mas não há provas disso. Casou-se aos 25 anos com uma viúva rica, mais idosa do que ele, de nome Khadījah.

Como destacado anteriormente, o Cristianismo e o Judaísmo não eram estranhos na região e Muḥammad teve contato com tais religiões. A sua profissão de comerciante permitia tê-lo um contato amplo com pessoas das mais diversas fés e origem que habitavam a Península Arábica.

De acordo com a tradição islâmica, em 610, aos 40 anos, o profeta adentrou a caverna de Ḥirā' e recebeu a primeira recitação (Qur'ān) de Deus a partir do anjo Gabriel (Jabrā'īl ou Jibrīl):

"Lê, em nome do teu Senhor Que criou; Criou o homem de algo que se agarra (coágulo). Lê, que o teu Senhor é o mais Generoso, Que ensinou através da pena, Ensinou ao homem o que este não sabia. Qual! Em verdade, o homem transgride, Quando se vê rico" (96:1-7)

Essa seria apenas a primeira de muitas mensagens que seriam recebidas ao longo da vida Muḥammad e em diferentes momentos de sua vida. Elas foram memorizadas e recitadas dentre os seus seguidores. A compilação dessas recitações é o Alcorão, principal livro do Islã. Ele é visto como literalmente a palavra de Deus tal qual ela foi transmitida para Muḥammad, o mensageiro do Islã. A revelação recebida falava de um deus único, universal, onisciente e onipotente, diante de quem os seres humanos deveriam se submeter e venerar: a palavra islã ('islām) vem da palavra 'aslama que significa “submissão”. Deriva-se desta expressão a palavra "muçulmano" (muslim), ou seja, aquele que se submete. O Ocidente nomeou de forma errônea a religião como maometana. A palavra induz a acreditar uma veneração ao Profeta ao invés de Deus. Dessa maneira, o termo mais apropriado é muçulmano ou islâmico.

Muḥammad inicialmente pregou e conseguiu seguidores na cidade de Meca. Entretanto, isso incomodou a elite coraixita, a qual ofereceu resistência e dificuldades para os primeiros islâmicos. Alguns foram enviados para a Etiópia em busca de exílio, porém, a melhor solução encontrada pelo Profeta foi abandonar a cidade rumo à Yathrib. Esse movimento, chamado de hégira (hijrah), foi realizado em 622 e mostrou-se tão significativo que marcou o início do calendário islâmico. A partir dessa nova cidade, chamada de Medina (Madinah) após essa fuga, o Islamismo prosperou e construiu as suas bases políticas. A partir dali, Muḥammad criou um estado em ampla expansão, conquistando Meca em 630.

4.6 Doutrinas do Islã: cinco pilares

O Islã é fundamentado em cinco pilares. São os princípios da religião e estão baseados nos ensinamentos de Maomé. Através desses pilares se organizam os ciclos diários, semanais e anuais da fé muçulmana. São estes:

1. Testemunho ou Shahādah.

Seria uma declaração que enfatiza a unidade de Deus, sua onipotência, onisciência. "Testemunho que não há Deus além de Deus (Allāh) e Muḥammad é o seu profeta. Ela é tão fundamental para a religião que para converter-se, basta dizê-la em árabe. Um muçulmano repete e ouve essa frase constantemente em seu cotidiano. Nessa simples frase há a afirmação de um monoteísmo e de que Muḥammad é o mensageiro de Deus, por conseguinte, legitimando o Alcorão.

O Islã nega formas de idolatria e politeísmo, mas abarcou em sua crença a existência de anjos e gênios (jinns), de forma a conciliar com a mitologia árabe. Ademais, Allāh não é o Deus dos muçulmanos, apenas Deus em árabe. Tanto é que os cristãos de língua árabe veneram Allāh, isto é, Deus. Concebe Jesus (Yasūᶜ) e Moisés (Mūsā) como profetas (recebedores da mensagem de Deus) e os considera como predecessores de Muḥammad, o último profeta. A mensagem de Deus começou com Adão e Eva, passou por diversos profetas e foi completamente finalizada com Muḥammad.

2. Ṣalāh, as cinco orações diárias.

O segundo pilar é a oração (Ṣalāh) ou as cinco orações diárias. Essas orações são divididas em cinco e dependem da posição do sol. Elas são, em ordem, fajr, ẓuhr, ᶜaṣr, maghrib, ᶜashā'; realizadas antes do por do sol; meio dia; antes do por do sol; no por do sol; a noite. Nas mesquitas, antes de cada oração, sobe um muezim (mu'adhin) no alto da torre (minarete) e chama os fiéis à reza através de gritos. A depender da região, esse chamado pode ser mais cantado. Atualmente, isso é feito através de uma gravação com uma aparelhagem de som. As orações devem ser preferencialmente feitas em comunidade, mas não precisam ser feitas na mesquita, salvo nas sextas-feitas, dia sagrado de oração comunal.

O fiel coloca um tapete no chão e realiza diversos movimentos de prostração que simbolizam a submissão incondicional. Enquanto reza, seu corpo deve estar virado na direção de Meca, o que motivou que as mesquitas fossem construídas inclinadas para tal cidade. Exige-se uma pureza ritual e na entrada das mesquitas, ou próximo a ela, costuma haver um tanque ou reservatório de água, com torneiras ou fonte nas quais o fiel faz as abluções.

Nela lavam-se os membros superiores e inferiores e o rosto. Recomenda-se o uso do véu para as mulheres e roupa que cubram joelhos e cotovelos para homens. É necessário declarar intenção, estar concentrado na oração e não se distrair com temas externos às devoção.

3. Zakāh ou esmola

Tem certa correspondência com a tzedaká judaica ou a caridade cristã (dízimo e outras). Os fiéis que tenham condição social devem ajudar os pobres através de refeições, doações e ajudas diversas, inclusive empregando o pobre para que este possa se sustentar. O conceito de um coletivo islâmico, denominado 'Ummah, uma espécie de nação não territorial, gera uma solidariedade entre fiéis, que se ajudam uns aos outros. Há um zakāh obrigatório a todos os fiéis e formas de ajuda mútua adicionais.

Ramaḍān (Ramadã)

É o mês de jejum, período de purificação e ascese para Deus. Esse mês é relacionado com o recebimento do Al qurʾān, ou Alcorão. Nele os fiéis se abstêm, desde o nascer até o pôr do sol de relações sexuais, de comer e beber, inclusive de água – postura difícil na maioria dos países islâmicos localizados próximos a desertos e/ou regiões quentes. Isso é mais acentuado quando o Ramadan ocorre num mês de verão, visto o calendário muçulmano ser lunar e se deslocar através do ano solar, ou seja, o mês do Ramadan se move através do calendário solar. Nesse período as refeições são feitas antes de o sol nascer e depois do pôr do sol, período este em que há refeições familiares com confraternizações.

Hajj (Hadj)

É uma peregrinação feita pelos fiéis, pelo menos uma vez na vida, aos lugares sagrados do Islã. Maomé inicialmente direcionava as orações para Jerusalém, mas redirecionou as orações para Meca. Dentre os motivos está a definição de uma identidade islâmica mais precisa. Outro fator digno de nota é que em Medina, as tensões entre os muçulmanos e os judeus aumentaram, e mudar a direção da oração para Meca foi uma forma simbólica de cortar os laços religiosos que ainda restavam com Jerusalém e fortalecer os laços da nova comunidade com suas raízes árabes e com Meca. Definiu o ponto de referência que norteia (qiblah) as orações nesse sentido e definiu a visita ao santuário no entorno da Kaᶜba5, com os marcos da revelação de Alá como pontos de referência. Os islâmicos fundamentam que a qiblah foi escolhida por Deus, já que essa orientação está indicada no Alcorão (2:144)

o muçulmano saudável deve se dirigir a Meca no período de um mês do calendário destinado a essa visita. Há um roteiro de lugares e eventos que demarcam a peregrinação. No período medieval era uma difícil jornada, que poderia oferecer riscos e ameaças aos peregrinos, tal como ataques de cruzados no período dessas expedições. Na atualidade podem participar cerca de um a dois milhões de peregrinos a cada ano.

4.7 A expansão do Islã: reflexões e análises

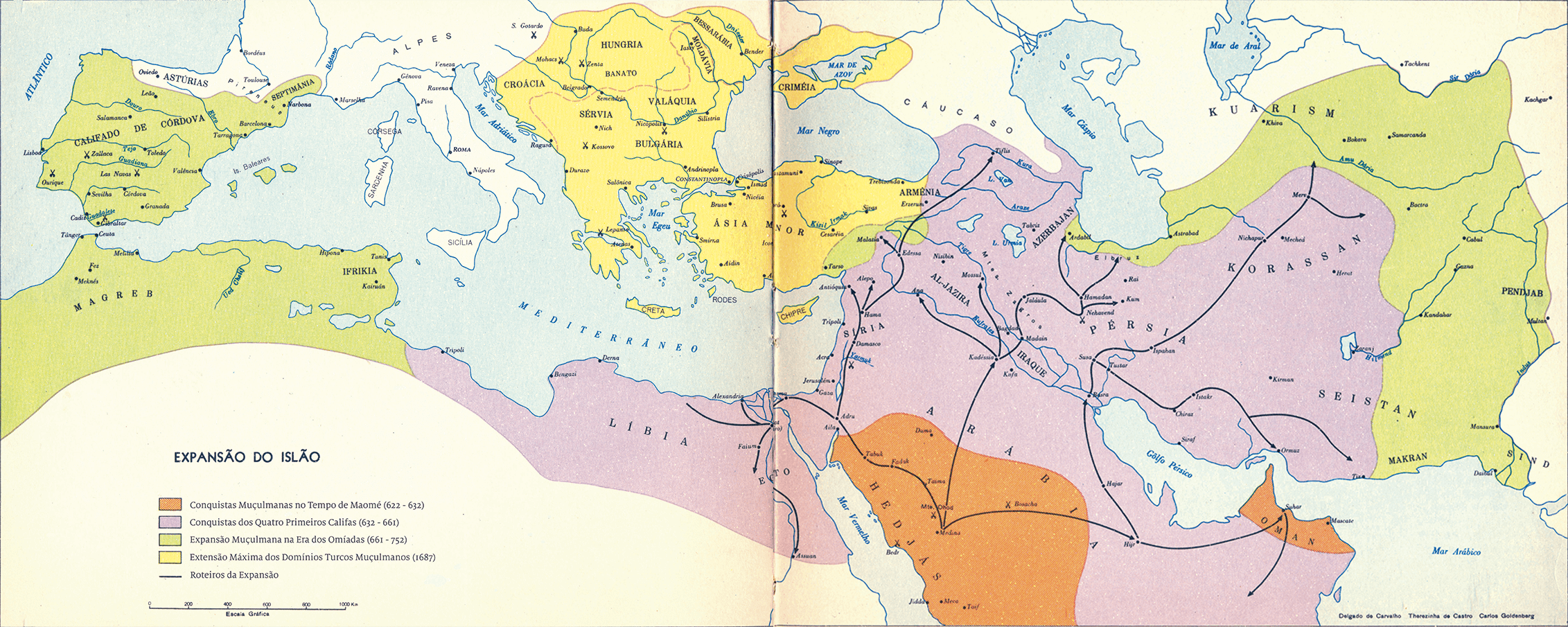

A expansão do Islã é um fenômeno histórico que gera explanações, reflexões e explicações múltiplas. Seus avanços foram impressionantes, afinal, cem anos após a hijrah, os territórios do Islã iam da Península Ibérica até a fronteira da Índia com o Paquistão.

Os árabes muçulmanos liderados pelos sucessores de Maomé venceram o Império Bizantino e anexaram vastas regiões deste; já o Império Persa foi completamente anexado pelos exércitos muçulmanos. Como entender e explicar tais sucesso e a rapidez da conquista?

Islã tradicional é adepto de que essa vitória foi obtida pela proteção de Allāh e pela verdade da fé. Assim sendo, o sucesso se explicaria de uma maneira metafísica. Essa perspectiva religiosa não é suficiente para historiadores e se torna simplista para uma reflexão racional.

Uma das explicações mais aceitas é aquela que contextualiza o conflito anterior à conquista: persas e bizantinos combateram por quase trinta anos e exauriram suas forças. Os dois grandes e poderosos impérios estavam esfacelados ao final de um longo conflito. As elevadas cobranças de impostos para gerar recursos que financiassem os exércitos geraram oposições e muitas críticas de diversos setores sociais. Um fisco ostensivo gerou oposições sociais em muitos setores.

E podemos agregar a isso um aspecto religioso e político. Como vimos, o Império Bizantino era palco de confrontos teológicos agudos e exacerbados. As dissidências religiosas eram muitas vezes reprimidas, pressionadas e até perseguidas. Alguns setores da sociedade se revoltaram contra tal repressão e muitas das minorias religiosas se exilaram, ora em lugares ermos do império, ora em periferias e até mesmo fora do espaço imperial.

Os judeus também foram vivamente oprimidos pelos imperadores. Justiniano e Heráclio perseguiram essa minoria em campanhas de conversão, geralmente pela pregação, mas por vezes com tentativas de conversão forçada. Mesmo sendo minoria, os judeus tinham presença importante nas cidades desenvolvidas.

Esse conjunto de fatores explica a fraqueza dos dois poderosos impérios. Já na perspectiva dos conquistadores podemos citar alguns pontos fortes. As estratégias militares dos invasores que tinham a cavalaria dotada dos renomados cavalos árabes. E também a coesão obtida por Maomé ao juntar um grupo heterogêneo nas origens das múltiplas tribos, mas coeso na nova fé e considerando-se representantes do Deus universal. Uma unidade que nem sempre serviu para manter os muçulmanos juntos, mas que, nesse período, sob a crença de que seus sucessos eram um reflexo do apoio e incentivo do Deus único, os manteve coesos.

E por fim a forma com que os conquistadores se relacionaram com as populações conquistadas. Sabendo-se minoritários demograficamente e compreendendo que as vitórias militares só se consolidariam e permaneceriam no tempo se a população dos impérios anteriores se sentisse bem tratada e em condições melhores que sob o domínio dos impérios, adotaram de maneira ampla e geral duas posturas fundamentais: plena e absoluta tolerância religiosa e diminuição da carga tributária dos novos súditos.

A tolerância às outras religiões eram fundamentada na forma de governo empreendida por Muḥammad. Após o Alcorão, a segunda fonte de conhecimento e legislação era a tradição profética, isto é, práticas do Profeta, chamadas de sunnah. O profeta do Islã tinha duas posturas diferentes em relação aos infiéis.

No início de sua pregação, Maomé procurou atrair tanto cristãos quanto judeus, defendendo que ele era o último e definitivo profeta, completando a tradição monoteísta iniciada por profetas anteriores, como Moisés e Jesus. Segundo o Islã, as revelações anteriores, transmitidas por esses profetas, encontrariam sua forma final e completa em Maomé e em sua mensagem. No entanto, Maomé enfrentou dificuldades em estabelecer alianças duradouras com algumas tribos judaicas de Medina, e também não conseguiu converter algumas tribos árabes que seguiam o judaísmo.

Em virtude disso, sua postura inicial foi respeitosa, tolerante e receptiva em relação aos seguidores dos monoteísmos que o antecederam. Muḥammad se referiu aos judeus e cristãos como "Povos do Livro" (Ahl al Kitāb), reconhecendo-os como parcialmente iluminados pela revelação divina, embora o Alcorão reconheça a Torá e a Bíblia como válidas, embora incompletas. Ele exaltou suas religiões e buscou criar uma ponte para convencê-los a aceitarem o Islã. No entanto, diante da recusa de muitos judeus e cristãos da Arábia em se converter, sua postura se tornou mais firme, resultando em tensões com algumas tribos judaicas, especialmente em Medina. Em alguns casos, como o das tribos judaicas de Medina, houve conflitos que levaram à imposição de condições severas, incluindo a conversão ou a expulsão. Assim, Maomé adotou duas abordagens distintas: inicialmente, uma postura tolerante e respeitosa, que exaltava as religiões monoteístas reveladas; e, posteriormente, uma postura mais rigorosa em relação àqueles que se opunham ao Islã, especialmente em contextos de conflito político e militar.

Os sucessores de Maomé, denominados Califas, não optaram pela segunda via no período das conquistas. Estrategicamente escolheram o caminho da moderação, pois os exércitos invasores eram menos de dez por cento em relação aos povos dominados. Evitaram converter a força e não optaram por tal via, afinal o principal foco no início era o avanço político ao invés da islamização.

Foram tolerantes e permitiram que as populações judaicas e cristãs permanecessem em seus territórios, mantivessem uma grande parte de seus locais de culto e comemorassem as celebrações religiosas. E protegeram essas populações no campo religioso. O estatuto de tolerância denominou as comunidades protegidas como dhimmī.

Havia algumas condições implícitas nessa tolerância: os não-muçulmanos deviam usar vestimentas diferenciadas, que simbolizavam sua condição em relação aos muçulmanos. Eram também obrigados a pagar um imposto pessoal, cobrado de adultos não-muçulmanos, chamado jizya. Esse imposto representava, além de um sinal de reconhecimento da supremacia do Islã, uma compensação pela isenção do serviço militar, que era obrigatório para os muçulmanos. Muitos seguidores de outras religiões foram aproveitados em funções administrativas e em áreas como a economia e as artes, mas não ocupavam cargos de poder político. Havia uma série de regras que, a depender do período e do governante, eram mais estritas ou relaxadas.

Os dhimmīs não portavam armas, o que gerava uma situação de fraqueza. Muitos cristãos e alguns judeus se converteram ao Islã para obter direitos políticos e militares. Outros cristãos migraram para terras dominadas por poderes cristãos. Assim, com o passar do tempo, diminuíram as minorias cristãs sob o Islã, mas nunca desapareceram. Vale ressaltar que a condição jurídica e civil dos dhimmīs sob o Islã era muitas vezes melhor que a de minorias sob a cristandade no mesmo período.

Há um mito historiográfico bastante difundido de que houve conversões forçadas. Isso não se fundamenta nos fatos, pelo menos no que tange a judeus e cristãos. No caso das religiões dualistas da Pérsia, alguns autores afirmam que houve sim perseguições e projetos de conversão forçadas. Entretanto, ainda sim, alguns teóricos fizeram discussões sobre a possibilidade de estender a legislação dos povos do livro a religiões como o zoroastrismo.

Ainda assim, não consideramos a perseguição uma norma no Islã clássico em relação aos povos conquistados fora da Arábia. Podemos afirmar sem receio que o Islã clássico era tolerante e não forçou a conversão da maioria dos povos conquistados. De fato, há exceções pontuais a isso, a exemplo dos almôadas, dinastia norte-africana do século XII, porém, a ortodoxia respeitou os pactos realizados e sempre reafirmou essa tolerância.

4.8 O califado de Damasco e o califado de Bagdá

Os primeiros governantes muçulmanos eram do círculo de Maomé. Foram quatro califas denominados de rāshidūn ou bem guiados ou orientados. Organizaram os árabes e coordenaram a expansão do Islã com coesão e muito sucesso.

Maomé não deixara claro como deveria ser a sua sucessão. Uma linha minoritária preferia reservar essa honra à família do Profeta, a partir da linha genealógica de ᶜAlī ibn Ṭālib, genro do Profeta, casado com Fāṭimah.

Inicialmente o poder foi concedido a Abū Bakr, companheiro (ṣaḥāba) e sogro do Profeta desde o início. Em 634 o escolhido foi Omar (ᶜUmar), que consolidou um avanço militar derrotando bizantinos e tomando a Síria, Israel, o Egito, a Mesopotâmia e regiões diversas. Em cada lugar ocupado se colocavam fortalezas e guarnições militares e a tolerância religiosa estimulava a população a não se converter e nem emigrar.

Ele impôs que governantes administrassem partes do império e permitiu a manutenção da cultura e da religião dos povos conquistados. O Império Bizantino sobreviveu, mas foi fortemente abalado após as campanhas do Califa. Entretanto, o Califado herdou diversas estruturas administrativas dos conquistados. A influencia foi tamanha que a língua administrativa inicial era o grego, já que o objetivo era manter as antigas estruturas. Ao longo do tempo, especialmente a partir do século VIII, o árabe começou a se firmar como a língua principal da administração e da cultura, especialmente após o Califado Omíada e mais tarde com o Califado Abássida. ᶜUmar também derrota os persas sassânidas na Batalha de al Qādisiyah, em 636.

O terceiro califa, ᶜUthmān,conquistou parte do norte da África, o Cáucaso e consolidou as conquistas no território persa. A riqueza dos saques e conquistas fluiu e ajudou a criar uma aristocracia rica e poderosa. Isso começou a gerar conflitos e separações. Tensões internas eram latentes.

Finalmente, ᶜAlī foi empossado como califa em 656. Os conflitos estavam estalando e um dos seus opositores, Moawia (Muᶜāwiyah), coraixita, mas de outro ramo, contestou sua legitimidade. Uma guerra civil eclodiu e, em 661, ᶜAlī foi assassinado. Esse conflito criou uma divisão tripla no Islã. Os que apoiavam a legitimidade de ᶜAlī eram chamados de xiitas, isto é, partidários de ᶜAlī (Shīᶜatu ᶜAlī). Entretanto, havia um grupo de xiitas que discordou da arbitragem que ocorreu entre ᶜAlī e Muᶜāwiyah e formaram uma nova ramificação minoritária: os kharijitas. Por fim, os que seguiram com Muᶜāwiyah formaram a ortodoxia, o sunismo. O novo califa concentrou os poderes e criou uma dinastia com sucessão familiar. Transferiu a capital para Damasco e definiu o que viria ser o califado Damasco ou omíada.

A oposição dos dois filhos ᶜAlī, Ḥasan, Ḥusayn, não bastou para impedi-lo. Uma guerra civil eclodiu. Não demorou para que ᶜAlī e, mais tarde, os seus dois filhos fossem mortos e seus seguidores os tornassem mártires. Uma divisão no seio do Islã se consolida.

Hassan acabou aceitando a ascensão de Muᶜāwiyah, mas mesmo assim acabou sendo assassinado em 669. Quando Muᶜāwiyah morreu e seu filho e sucessor Yazīd foi empossado em 680, os xiitas se revoltaram, sendo massacrados em Karbala, local onde Ḥusayn foi martirizado.

O xiismo ampliou suas posições e se tornou uma vertente muçulmana que enfatiza o Alcorão e possui a sua própria sunnah, exalta o martírio e diverge em certos temas dos demais fiéis.

O califado sob a dinastia omíada cresceu e se expandiu até o norte da África e a Península Ibérica a oeste, e até a Ásia central e as margens do rio Indo ao leste. Inspirados no modelo bizantino de governo e usando a arquitetura bizantina como parâmetro de construções, o califado se tornou mais aceitável para os cristãos, ainda em maioria. Usaram da elite cristã para administrar os territórios recém-conquistados.

A dinastia estabeleceu o árabe como a língua oficial, criou unidades monetárias em prata (dirham) e em ouro (dīnār), uniformizou a administração e adotou posturas tolerantes com os povos dominados. O califado prosperou e se expandiu.

Os omíadas governaram o califado por cerca de um século (661-750), sendo derrubados do poder por uma revolta liderada por Abū al ᶜAbbās, que estabeleceu uma nova dinastia, denominada dinastia abássida. Os abássidas reformularam o califado e fundaram uma nova capital: Bagdá. Cidade planejada e urbanizada foi palco de muitas realizações culturais e religiosas.

Em Bagdá e no califado temos o encontro entre o Islã e o Oriente culto e refinado. Obras de filosofia grega foram vertidas para o árabe e refinadas polêmicas religiosas e filosóficas ocorreram no califado. Estabeleceram-se vertentes jurídico-religiosas que definiram um Islã mais complexo e sofisticado.

A literatura, em prosa e em verso prosperou. É muito conhecida a obra As mil e uma noites, que recolhe lendas orientais, persas e hindus e as imbui de uma aura mais islâmica. A medicina, a astrologia, a álgebra, a geometria e as ciências naturais prosperaram numa época em que na Europa cristã ainda estava mergulhada no período das migrações e a maioria da população era iletrada.

A tradução de obras de filosofia – como as de Platão e de Aristóteles –, de medicina – como as obras de Galeno e Hipócrates – e de muitos outros campos do saber humanos foram formas de manter e mais tarde transmitir ao Ocidente tais saberes. Traduzidas antes do grego para o árabe, na Alta Idade Média, e depois do árabe para o latim, na Idade Média central, foram uma preciosa transmissão cultural e científica que permitirá que a Europa se erga e se expanda pelo mundo afora.

Os abássidas governaram de maneira despótica e com muito brilho até meados do século X. A partir desse período sobreviveram sem muito brilho até 1258.

4.9 O Islã no Ocidente: a presença muçulmana na Hispânia

A dinastia omíada derrubada em 750 em Damasco sobreviveu no Ocidente. Um príncipe omíada conseguiu fugir ileso e se exilar na Península Ibérica. As tropas locais de origem síria e leais à dinastia reconheceram ᶜAbd al Raḥmān como emir de Córdoba e criaram um emirado, teoricamente submisso aos califas abássidas de Bagdá. Adotando uma política independente e administrando um território rico e desenvolvido, os omíadas do ocidente acabaram por consolidar um novo califado. Emirado de Córdoba até 930 e califado a partir de então, desfez-se em 1031.

Foi uma organização social e política que serviu de palco para interações culturais entre muçulmanos, judeus e cristãos. O califado serviu como espaço de passagem da cultura oriental para o Ocidente. Depois da queda do califado de Córdoba, os pequenos reinos que o sucederam também cumpriram esse papel cultural e científico. O Islã transmitiu ao Ocidente muito da cultura clássica que fora traduzida ao árabe no califado de Bagdá e nos séculos XII e XIII será vertida ao Latim e às novas línguas românicas. Isso ajudará os avanços em todas as áreas.

A transmissão da cultura clássica greco-romana do Oriente para o Ocidente é responsável pela tradução das obras do filósofo Aristóteles, já quase desconhecido no Ocidente. As suas obras geraram condições para o neoaristotelismo, que foi fundamental para a escolástica cristã nos séculos XII e XIII e teve influências diretas e indiretas em muitas das transformações sociais, culturais e mesmo políticas. Falaremos disso no penúltimo tema.

- 5

- A kaᶜba é um edifício no centro da principal mesquita de Meca. De acordo com a tradição islâmica, ela foi construída por Abraão e seu filho Ismael e guarda a Pedra Negra, um meteorito escuro.[Ver no texto]