Capítulo 2 O Senhorio Territorial

O senhorio territorial, também conhecido como Feudalismo, é uma terminologia complexa que gera dificuldades de compreensão e, por outro lado, proporciona uma diversidade de explicações. Tentaremos dividi-la em elementos para compreendê-la em partes e poder então obter uma visão de conjunto. Busquemos inicialmente suas raízes, que provêm de várias influências, mas tentaremos condensá-las.

2.1 Uma breve periodização e contextualização

Podemos definir essa ampla periodização para facilitar o entendimento. Três grandes períodos podem ser considerados: o primeiro, que denominaremos formação, começa ainda sob o Império Romano e se estende até o período dos francos carolíngios, ou seja, do século III até o século VIII; o segundo, que alcunharemos de cristalização, se inicia sob os primeiros monarcas franco-carolíngios e se estende até o século XII, no período das Cruzadas; o terceiro, que optamos por chamar de transformação, é um período de intensas mudanças sociais e econômicas, que vai de meados do século XII até o final do século XV, que a historiografia tradicional considera o marco do encerramento do período medieval. Consideramos, ainda, a existência de um quarto período que excede a nossa cronologia, e que denominamos pulverização, no qual subsistem algumas instituições e costumes, mas em que o sistema já está superado e sobreposto por um novo modelo social e econômico.

A par dessa periodização, é necessário salientar que o termo senhorio territorial ultrapassa os ditames do feudo, abrangendo as relações entre a aristocracia fundiária e os demais habitantes da terra, assim como extrapola a dinâmica do espaço e abrange o controle dos homens. Por outro lado, o feudalismo se concentra nos cercos do feudo e se tornou um termo de múltiplos usos e analogias.

Muitos escritores e jornalistas fazem uso do termo feudalismo para descrever algum tipo de exploração de mão de obra de uma maneira que se assemelhe a servidão feudal. Isso é anacronismo. Persistimos no uso dele apenas no contexto medieval do Ocidente europeu. Trata-se originalmente de um sistema que se construiu e foi utilizado na região do centro e do norte da França atual, que no período romano era denominada Gália.

A Gália romana será conquistada por alguns povos bárbaros: visigodos na região da Aquitânia (sul e sudoeste); burgúndios no vale do Ródano (sudeste) e francos (noroeste). A partir do rei franco Clóvis, membro da dinastia merovíngia e que reinou entre o final do século V e início do século VI, a região foi unificada sob os francos, alternando-se inicialmente os descendentes de Clóvis (merovíngios) e depois uma nova dinastia franca denominada carolíngia, por causa do seu monarca mais famoso, o rei e depois Imperador Carlos Magno.

Voltemos agora nossas atenções à montagem do sistema que é um fenômeno de média duração, ou seja, durou alguns séculos. Começa ainda sob o Império Romano e continua sob os reis germânicos.

2.2 As origens do senhorio territorial e o contexto de sua criação

Umas das características mais marcantes do senhorio territorial seria a amplitude que o termo carrega, como uma designação de poder da aristocracia não somente sobre as terras, mas sobre os próprios indivíduos.

Por outro lado, o feudalismo designa os vínculos feudo-vassálicos que ligavam homem a homem, guerreiro a guerreiro, e nesse tópico há duas influências mais marcantes: a da Antiguidade clássica e a da sociedade germânica anterior às migrações.

Assim as origens são anteriores ao período medieval, mas ainda existiam de certa maneira no mesmo. Vejamos ambas.

No baixo Império Romano (305-476), nos períodos de anarquia e guerra civil (século III e depois), surgem guerreiros livres e ligados a senhores de terras que os contratavam para segurança privada. Um dos nomes mais comuns desses guerreiros era bucelários. Já entre os povos germânicos, havia uma tradição já descrita no final do século I d.C. pelo cronista romano Tácito, em sua obra Germânia, pela qual guerreiros livres se associavam a um chefe militar ao qual serviam e com o qual compartilhavam os saques, tendo em conta certa hierarquia interna. Essas duas formas de organização se mesclaram e criaram uma espécie de clientela em torno de grandes senhores, numa época em que o estado centralizado perdeu paulatinamente sua capacidade de gerar segurança e estabilidade para a sociedade.

Os vínculos entre o senhor e seus guerreiros eram definidos através da commendatio (que traduzimos como recomendação), uma espécie de contrato verbal e repleto de símbolos e rituais, que uniam dois homens livres: o chefe ou senhor recebia os vassi sob sua proteção e autoridade, e os guerreiros juravam fidelidade e se comprometiam com a prestação de serviço militar ao senhor. O ponto central da relação era militar, mas gerava implicações sociais e econômicas.

Uma das responsabilidades do chefe era sustentar seus comandados, oferecendo-lhes comida, vestimentas e abrigo. Como estamos falando de um período conturbado em que em que ainda estão ocorrendo as migrações que causam instabilidades, essa tarefa não era fácil. Aos poucos se definiram meios de sustento ao vassus através da concessão dos benefícios, que seriam geralmente pequenos lotes de terra, nos quais havia alguns camponeses estabelecidos.

O homem livre e ao mesmo tempo guerreiro não exercia trabalho braçal, ou seja, não trabalhava na agricultura ou no artesanato, dedicando seu tempo livre para treinar e exercitar-se nas artes marciais. Sendo assim, definiram-se duas hierarquias: senhores e vassalos, no âmbito da sociedade guerreira; e senhores e trabalhadores que os sustentavam, no âmbito socioeconômico.

Cabe ressaltar que ambos fazem parte da aristocracia local e essa aliança marca uma hierarquização entre os diversos níveis de poder. Assim, senhor e vassalo participam de uma importante redistribuição de rendas no meio desse grupo. Logo, essas relações permanecem no seio da aristocracia local, mesmo com a existência do "feudo camponês", mas que não configura uma doação em massa aos membros mais abastados dessa sociedade.

A necessidade de preencher de maneira regional o vazio gerado pelo enfraquecimento do estado centralizado fez com que, através de uma diversidade de pequenas versões, surgissem organizações sociais e militares que ordenassem os espaços e gerassem algum tipo de estabilidade e segurança. Outro dos motivos para essa montagem social era a escassez de moeda em geral e de metais preciosos em específico, que impedia a circulação monetária. Os pagamentos eram em espécie e as trocas prevaleciam nas relações de mercado. Isso aconteceu especificamente no Ocidente tardo-antigo e medieval, e não vale para o Oriente, onde existia moeda circulante.

O comércio era escasso e muito limitado a produtos de muita necessidade e que não podiam ser produzidos numa determinada região. Era o caso de metais ou sal, por exemplo, que nem sempre se podia obter em todas as localidades. A tendência do período era a autossuficiência. O benefício era uma maneira simples e adequada de sustentar o vassus e assim obter sua lealdade e serviços.

Esse sistema que era parcialmente existente desde o Baixo Império se desenvolveu no reino franco no período merovíngio e se manteve nos séculos seguintes, com alterações e adaptações regionais e temporais. Na segunda metade do século XX esse processo de descentralização recebe o nome de incastellamento, visto que em toda a Europa Ocidental houve um lento processo de construções de fortificações e, com isso, a concentração da população em vilarejos. Esse acontecimento vem acompanhando da descentralização política que ocorreu com a fragmentação do Império Carolíngio após a assinatura do Tratado de Verdun, em 834, que dividiu o Império entre os netos de Carlos Magno. Nesse sentido, essa sequência de episódios retratam a concentração de poder nas mãos da aristocracia local, seja nos ambientes rurais ou urbanos.

Nas próximas páginas, analisaremos aspectos do sistema definindo temáticas, não de maneira hierárquica, mas no intuito de tornar mais didática sua compreensão.

Os povos germânicos tinham concepções diferentes de governo e de estado daquelas existentes no Império Romano. Os romanos eram acostumados a separar os bens públicos dos bens privados, evitando, assim, misturar estes dois elementos. As terras conquistadas pelos romanos geralmente pertenciam ao Estado; no caso das exceções a essa regra, poderiam ser entregues ao titular de um cargo ou função, mas não se tornavam bens pessoais ou familiares e não passavam por herança a seus descendentes. O direito romano tem bastante clareza ao diferenciar e definir direito público do privado.

Alguns povos germânicos que migraram para o império a partir do século IV foram influenciados, em maior ou menor grau, pelo direito romano, ainda assim, confundiam o público com o privado. Os visigodos tiveram muito contato com as instituições romanas e certa influência do direito romano e da concepção de estado imperial.

Já os francos permaneceram mais tempo do lado externo da fronteira (limes imperial) e, portanto, foram menos impregnados com as concepções políticas, jurídicas e institucionais dos romanos. Para os francos, o direito do conquistador prevalecia e gerava a aquisição do território como bem pessoal e familiar, permitindo sua partilha e herança.

2.3 Economia agrária e autossuficiente

As cidades do Baixo Império Romano na parte ocidental tiveram um lento, mas profundo esvaziamento. O empobrecimento de certos setores e a diminuição do comércio a níveis elementares e residuais fizeram com que não houvesse sustento para os setores sociais, menos favorecidos. Faltavam trabalho, alimentos e perspectivas de revitalização das cidades. Isso gerou um lento processo de migração da cidade para o campo.

Os grandes senhores estavam necessitados de mão de obra para suas propriedades, pois escasseavam escravos, desde o século III. Homens livres e sem trabalho se ofereciam para tanto e de diversas maneiras são aceitos através de acordos de arrendamento de terras, em troca da prestação de serviços, parcela de sua produção e outras obrigações.

Não são escravos e tampouco permanecem livres da dependência da terra, pois, pelo estímulo do governo central romano, são criadas fórmulas de vinculação desses migrantes ao trabalho da terra. Criam-se jurisdições e termos legais para impedir que os homens livres que optassem, por falta de escolha, por se vincular à agricultura, ali permanecessem de maneira contínua e permanente, e seus descendentes também ali trabalhassem. Isso por que a escassez de alimentos era aguda, já no final do século III.

Muitos autores denominam esse sistema como colonato. Os colonos não eram escravos, mas ficaram vinculados ao trabalho agrícola. O sistema se manteve e se ajustou às condições locais e permitiu que, nos últimos séculos do Império do Ocidente, ocorresse uma transição de uma sociedade urbana e sofisticada nos hábitos e costumes (Alto Império) para uma sociedade cada vez mais ruralizada, autossuficiente, pouco refinada e com menos dependência do comércio.

No período das migrações germânicas o sistema foi mesclado e transformado com a junção de costumes e formas de organização social e militar dos germânicos. O resultado não é uniforme em todas as regiões, mas se assemelha de uma maneira geral. O modelo feudal se consolida apenas alguns séculos depois, nas suas diversas variantes, mas centrado no campo, na produção agrícola e pastoril, com pouco comércio e no sentido da autossuficiência.

O comércio nunca desaparecerá de maneira completa, pois sempre havia produtos que não podiam ser produzidos na região: sal, certos metais, alguns tipos de artesanato. Alguns artesãos perambulavam pela Europa e exerciam trabalhos temporários para os senhores. Comerciantes judeus, sírios ou lombardos continuaram a cruzar terras e mares, de maneira moderada, mas o comércio, mesmo sendo escasso, não desapareceu.

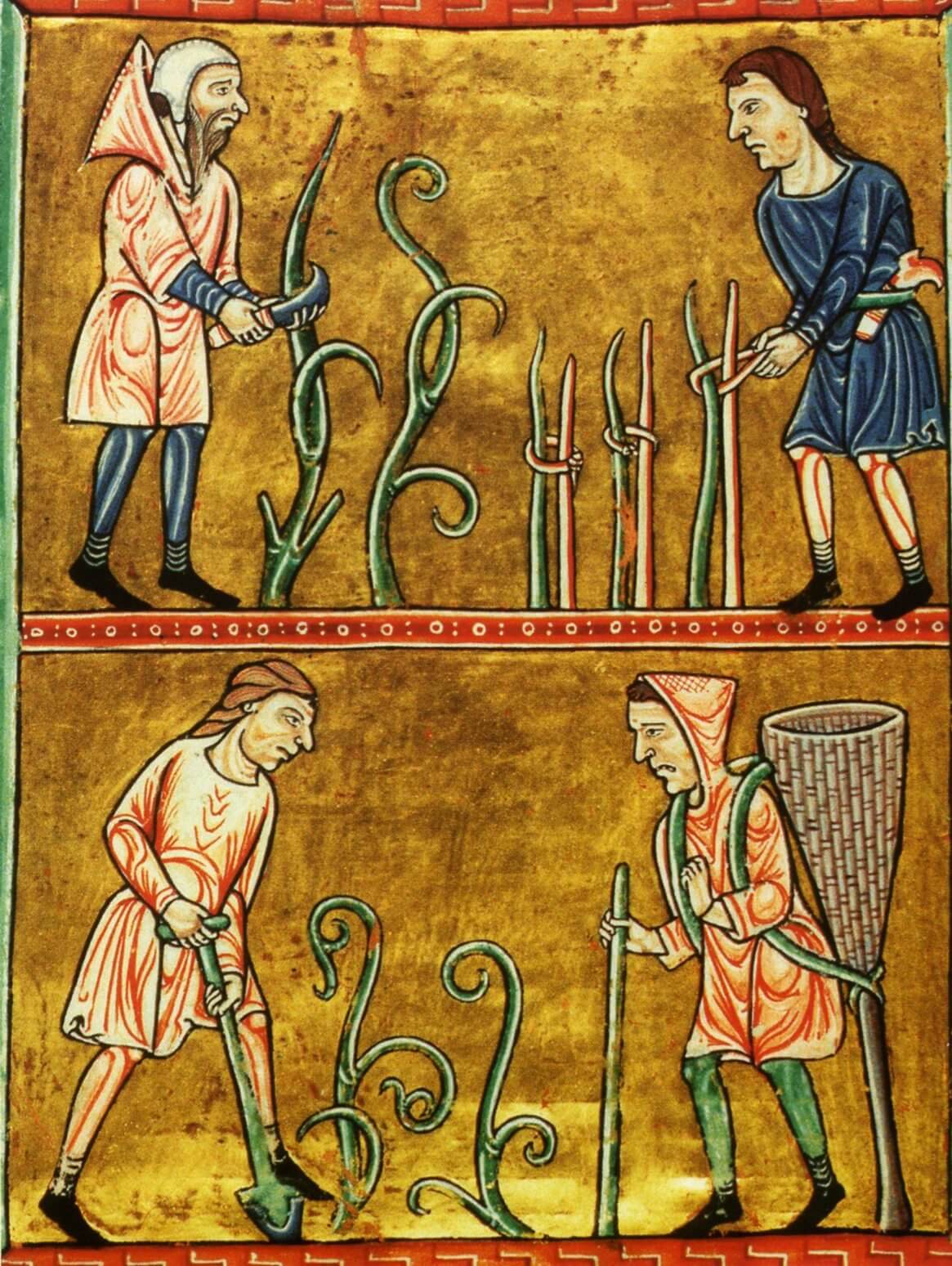

O feudalismo não se diferencia de outras sociedades pré-industriais, por ter sido essencialmente agrário. O ponto-chave está no tipo de mão de obra e na forma de vinculação entre o senhor da terra e o trabalhador desta.

A estrutura da propriedade rural que optamos por chamar de senhorio era simples. Variava de tamanho, mas tinha na média cerca de duzentos até trezentos hectares, conforme a riqueza do senhor e as características da região. Geralmente era dividido em três setores, nos quais os servos executavam os trabalhos: a reserva senhorial, os lotes dos servos (denominados mansi; singular mansus) e as terras comunais.

A reserva senhorial era cerca de trinta por cento do senhorio. Os servos trabalhavam nela alguns dias da semana, num regime de trabalho obrigatório denominado corveia. O produto desse trabalho era integralmente entregue ao senhor. A corveia era uma parte central do contrato de trabalho.

Os lotes dos servos eram uma área de cerca de quarenta a cinquenta por cento do total do senhorio. Os lotes de cada família de servos deveriam sustentá-los ainda que não superassem o tamanho de dois a três hectares. E o senhor lhes cobrava uma diversidade de taxas.

Citemos algumas delas: a talha, que era um percentual de sua produção anual; a chevage, outra taxa anual que demarcava sua condição servil; as banalidades, que eram taxas de uso do moinho, do forno e do lagar. Caso o servo ou seu filho fosse se casar com alguém de outra condição social ou ligada a outro senhor, deveria pagar a formariage; já se o senhor fosse transmitir a propriedade a seu herdeiro, o servo deveria pagar a “mão morta”.

A terceira parte do senhorio eram as terras comunais. Tratavam-se de campos de pastagens, bosques, lagos e espaços não cultivados. Neles poder-se-ia obter lenha, fundamental para o frio inverno europeu, pastos para o gado e produtos silvestres, como o mel. O senhor e seus serviçais domésticos usufruíam desse espaço sem ônus, já os servos deveriam arcar com pagamentos para tal usufruto. A caça era um direito exclusivo do senhor e de sua família e agregados.

Havia sempre o risco de os servos ficarem sem alimentos em épocas de crise, mas o senhor os protegia e provia, visto serem a garantia de sua mão de obra. Esse aspecto é muito importante, pois consolida a estrutura social. Representações associam ao senhor características de bondade e caridade. O senhor tem uma função múltipla: é o defensor da sociedade, é justo e benigno. Além disso, sua condição de cavaleiro cristão o torna um elemento sagrado e gerador de fertilidade nas colheitas.

2.4 O modelo social

A escassa mão de obra escrava do período imperial romano se tornara incapaz de solucionar a crise de mão de obra. O colono do final do período imperial se transformará no servo do em um servo do senhorio territorial, visto que a terra ocupou posição central na sociedade Medieval. O vínculo do trabalhador com o senhor e com a propriedade rural se consolida através de um contrato de trabalho. Este é sacramentado por meio de uma cerimônia em que o juramento de servidão é sacramentado por um ritual de caráter jurídico-religioso.

Essa cerimônia era feita sob a custódia da Igreja e em nome de Deus, pois o dízimo era imposto obrigatório exigido pelos reis carolíngios. Essa prática realizada pela Igreja agregou uma relação de trabalho e serviços à fé estabelecida, assim como se consagrou a dominação senhorial entre os senhores da terra e aqueles que delas dependiam.

Nesse momento, devido às impressões do senso comum, cremos que seja necessário diferenciarmos o que venha a ser senhorio territorial e feudalismo, na medida em ambos conceitos nos auxiliam na compreensão do modelo social do período Medieval.

"O termo senhorio é hoje mais utilizado do que feudalismo, em primeiro lugar, porque consegue definir, de maneira mais ampla, tanto as relações entre a aristocracia fundiária e os camponeses, livres e não livres, quanto as relações no interior da própria aristocracia. Senhorio permite atentar para o fato de que a dominação aristocrática no período medieval constitui em um controle não apenas do espaço, mas do homem. Feudalismo privilegia as relações interpessoais, estando por demais associado à vassalagem, conjunto de relações hierárquicas de uma pequena parcela do mundo aristocrático, nascidas da concessão de um feudo."

SILVA, Marcelo Cândido da. História Medieval. São Paulo: Editora Contexto, 2020, p. 45.

Assim, o senhorio territorial teve o seu apogeu nos séculos XI e XII, sendo construído paulatinamente ao longo da dinastia carolíngia.

Em vista disso, o feudalismo, também denominado de feudalismo clássico, configura um vínculo que unia o senhor/suserano e o guerreiro/vassalo era determinado por um contrato, nem sempre escrito. Em regiões nas quais a cultura letrada não se esvaíra se fazia um diploma ou contrato escrito. Isso era obrigatório num acordo entre homens livres quando os dois componentes eram de nível social importante.

O contrato era realizado de maneira ritualizada e constava de quatro momentos: a homenagem, a fidelidade, o osculum e a investidura. Expliquemos um pouco cada uma delas.

A homenagem era, simbolicamente, a entrega de si mesmo ao seu senhor, tornando-se “seu homem” e devendo servi-lo. Havia dois momentos que se complementavam:

- in manu missio, na qual o vassalo desarmado ajoelhava-se diante do seu suserano e depositava suas mãos entre as deles;

- volo ou declaração de intenção ou vontade, pela qual o vassalo declarava publicamente seu desejo de entrar na clientela do senhor.

A fidelidade (fides ou fidelitas) era um compromisso realizado através de um juramento do guerreiro vassalo de ser fiel ao suserano. Poderia ser feito sob a cruz, sobre as relíquias com ossos de santos e, a partir do século XII, sobre os Evangelhos.

Já o osculum não era utilizado em todos os rituais de juramento de vassalagem, sendo mais comum no reino de França, e consistia de um beijo, como um símbolo de amizade e de lealdade. O beijo não tem simbolismo carnal e é apenas um gesto ritual.

A investidura era o último momento da cerimônia, na qual o senhor investia o seu vassalo de um bem, geralmente um senhorio. Na cerimônia era simbolizado por um objeto: anel, bastão, estandarte ou outro símbolo. Em alguns períodos posteriores o bem poderia ser um rendimento, um direito portuário ou alfandegário, mas nos primórdios do feudalismo era uma propriedade rural.

O contrato feudo-vassálico propõe uma mutualidade, ou seja, obrigações bilaterais. É um contrato de consentimento e que retrata a dinâmica da economia senhorial. O senhor/suserano e o vassalo têm compromissos bilaterais: não trair, proteger e não conspirar um contra o outro. O vassalo deve sempre ajudar o senhor, na paz e na guerra. Tem duas obrigações fundamentais: o auxilium ou ajuda e o consilium ou conselho, pois, além de ajudar, deveria participar de certo tipo de corte do senhor na qual se decidia seja pela paz, seja pela guerra e se realizavam julgamentos. A lei vigente era o costume local e era moldada pelos suseranos para reger suas propriedades.

O auxilium era fundamentalmente a prestação de serviço militar junto ao senhor, mas em certas ocasiões poderia ser ajuda em espécie ou em dinheiro. Uma ampla variedade de tipos de auxilium poderia ser feita, dependendo do contrato e do tamanho do feudo. O vassalo poderia lutar desacompanhado e apenas armado e equipado, ou vir com uma hoste (hostis) ou tropa, que seria um grupo de cavaleiros e/ou infantes armados e equipados. Por vezes se tratava de uma expedição guerreira longa e ampla, ou apenas uma escolta ou serviço de guarda a seu senhor. Muitas vezes o senhor se dirigia à propriedade do vassalo e lá se hospedava, com seu séquito.

Batista Neto (1989, p. 22) frisa que,

"no início, o aspecto mais importante da relação entre os guerreiros era o chamado elemento pessoal, o vínculo que unia um homem a outro; depois, com a multiplicação das concessões dos benefícios, o elemento real (o benefício, o feudo, a terra, em suma) tornou-se preponderante e alterou o esquema de relações."

Explicamos: os vassalos começaram a obter mais de um benefício ou feudo e se fortaleceram, passando a impor a seus supostos senhores condições mais brandas de retribuição. Limitaram os dias de serviço a cada ano; as distâncias a serem percorridas nas campanhas militares. Alguns obtiveram a concessão de pagar em dinheiro os valores para serem liberados dos serviços militares e poderem contratar mercenários. Esta fórmula se denominava escudágio e foi usada principalmente quando as campanhas eram além mar, tal como os reis ingleses da dinastia Plantageneta na França.

Outra forma de auxilium era efetivamente através de ajuda pecuniária. Seriam as mais comuns as seguintes: resgatar o senhor se caísse em cativeiro; quando o filho primogênito do senhor era sagrado cavaleiro; quando a filha mais velha do senhor se casava; e quando o suserano partia para uma cruzada.

Cabe ressaltar que essa dominação senhorial não ocorreu de forma homogênea em toda a Europa Ocidental. A partir do século X, com o desaparecimento dos Carolíngios, houve um processo de autonomia dos territórios governados pelos aristocratas.

Com isso, o rompimento do contrato era comum, com o desaparecimento dos mútuos compromissos. Bastava o vassalo se negar a cumprir seus compromissos militares ou se revoltar contra o senhor. Essa situação justificava o confisco do feudo ou benefício, mas isso nem sempre era fácil. Era preciso uma campanha militar que retomasse a propriedade. Outras possibilidades existiam: o suserano não cumpria sua parte e o vassalo renunciava ao feudo ou se revoltava e tentava conservar o benefício, à revelia de seu senhor que não mantivera o contrato.

O feudo não era hereditário, pois o herdeiro nem sempre era confiável e leal, mas a partir do século IX, há uma tendência que lentamente enfatiza a herança, no sentido do elemento pessoal do contrato feudo-vassálico. Nesse sentido, podemos dizer que essas relações feudo-vassálicas promoveu uma multiplicação do número de senhores, assim como uma interação maior entre os grupos aristocráticos.

A a conflituosa condição de ter múltiplos suseranos gerava contradições graves quando dois deles entravam em conflito. Isso porque, muitas das vezes o vassalo poderia ser mais rico e poderoso que o seu senhor, assim como possuir vários feudos de diferentes senhores. Logo, a quem o vassalo deveria servir? Lutar a favor de um seria traição ao outro. A saída parcial foi definir um critério hierárquico ao primeiro dos suseranos, ou seja, o que lhe concedera o benefício antes.

A questão da hereditariedade foi gradualmente definida entre 850 e 900, quando filhos de vassalos pretenderam substituir seu pai falecido. De fato, essa questão só foi resolvida no século XI. Os suseranos criaram uma taxa de transmissão, denominada relief (traduzida de maneira simples, um resgate), que seria um valor variável de acordo com o lugar e o tamanho do benefício, mas geralmente um valor elevado. Na França poderia equivaler ao rendimento anual da terra. Além do valor pecuniário também era importante a consolidação de que o feudo pertencia ao suserano e era concedido à família em troca de serviços, devendo, portanto, ser resgatado a cada geração, que poderia voltar a usufruir do mesmo, mas seguindo vinculado ao suserano e a seus herdeiros legais.

O feudo não seria propriedade plena do vassalo. Era uma concessão jurídica imbricada num contrato de prestação bilateral de serviços e de fidelidade mútua. Caso fosse rompido o contrato, o feudo deveria ser devolvido ao proprietário de juris, ou seja, legal. O rei teria a condição de suserano superior. Em teoria, tratava-se do topo da pirâmide social e simbolicamente era o suserano de todo o reino. A partir dele para baixo apareciam seus vassalos diretos, os grandes senhores. Estes, por sua vez, sendo vassalos do rei, distribuíam as suas terras entre novos vassalos seus. Tornavam-se suseranos de uma larga linha de vassalos de nível intermediário.

No entanto, a hierarquia interna na sociedade guerreira era complexa e não se organizava de maneira vertical. Assim, a pirâmide social não era ordenada de cima para baixo, pois, muitas vezes, havia formas diversas de ligação. Por exemplo, com a conquista das Ilhas Britânicas pelo duque Guilherme da Normandia, este se tornou o rei inglês. Assim sendo, o rei inglês era vassalo do rei francês, mas com mais terras e poder que este. Essa situação se tornou deveras complexa e gerou conflitos e guerras. Muitosoutros casos de relações de vassalagem não eram verticais.

2.5 Classes? Castas? Uma sociedade estratificada

O uso de uma hierarquia social em nossa sociedade contemporânea é definido através de um critério denominado classe. Atualmente classificamos o poder socioeconômico dos componentes da nossa sociedade: classe baixa, média, alta e subclasses, tal como média baixa, média alta.

Em sociedades mais tradicionais temos uma divisão em castas. Na Índia a sociedade é definida através de castas: brâmanes, xátrias, vashyias e sudras, além dos intocáveis, um grupo violentamente segregado. Os brâmanes seriam uma casta sacerdotal e são representados pela cabeça; os xátrias seriam uma casta guerreira e de líderes políticos e são representados pelos braços; os vashyias são os comerciantes e agricultores e são representados pelas pernas; os sudras, que no passado remoto eram escravos, são os pés. Os sudras seriam os trabalhadores de baixo nível, mas ainda acima dos intocáveis. No caso hindu há severas proibições para a realização de casamento entre membros de duas castas diferentes. Os herdeiros dessas relações seriam os intocáveis, uma espécie de párias sociais, segregados e maltratados.

Os homens da Idade Média não se encaixam nessas categorizações. Tratava-se de uma sociedade estratificada com relativa rigidez. Não tinha a flexibilidade e a mobilidade social de uma sociedade de classes e tampouco a extrema rigidez das castas. Escolhemos denominar denominar o período do senhorio territorial como uma sociedade estamental ou de ordens.

De maneira geral costuma-se dizer que havia três categorias sociais: laboratores, ou trabalhadores; bellatores, ou guerreiros; oratores, ou clérigos

Os primeiros produziam bens de consumo e, especialmente, alimentos; os segundos protegiam protegiam as fortificações, defendendo-as, e mantendo a justiça; e os últimos realizavam a conexão entre os humanos e Deus, protegendo espiritualmente a sociedade. Essa explicação é consolidada e estabelecida desde os primórdios do senhorio territorial, mas é uma idealização de uma sociedade hierarquizada. Repare que há certa relação com a divisão utilizada na sociedade hindu: sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. A semelhança para nesse ponto, pois a estratificação social não é tão rígida.

Repare que há certa relação com a divisão utilizada na sociedade hindu: sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. A semelhança para nesse ponto, pois a estratificação social não é tão rígida.

Essa divisão constrói uma representação social para justificar a condição servil dos que trabalhavam e justificar o domínio das outras duas ordens ou estamentos. A ordem clerical é quem elabora essa concepção de mundo.

O ponto de partida não é novo, mas ele é elaborado de uma perspectiva cristã. Havia uma narrativa de origem greco-romana que contava de uma revolta dos membros do corpo (pernas e braços) contra a cabeça e o tronco, que não trabalhavam, mas comandavam e usufruíam dos resultados. Uma revolta dos membros imobiliza o corpo, mas se continuasse a ser mantida geraria a morte de todo o corpo. Uma sociedade seria um corpo e cada parte teria uma função e todas usufruiriam dos benefícios, mas cada qual na sua atividade.

Essa concepção orgânica da sociedade será devidamente cristianizada através de algumas alegorias. Fazendo uso de Paulo de Tarso e do bispo Agostinho de Hipona, elaborava-se uma espécie de teologia social. O mundo criado por Deus nele se inspiraria. Sendo Deus uno e trino, o mundo seria um apenas, mas composto pelas três ordens que constituiriam um único corpo social. Embasado na obra Cidade de Deus, de Agostinho, definia-se uma hierarquia de méritos. A desigualdade entre os humanos era inerente às suas ações, mas também devido à Graça divina, que não era explicável de maneira racional. Uns nasciam para obedecer e trabalhar, outros para dirigir e defender a sociedade. Os fiéis deveriam se conformar e executar sua função mantendo o corpo social cristão incólume.

Paulo de Tarso, em Romanos 12, 4-5, concebe que a sociedade cristã é um corpo coeso e funcional, mas que divide os componentes desta em categorias e funções.

“Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros”

Adiante explicita que cada um teria diferentes dons, de acordo com a Graça que nos foi dada. Havia uma hierarquia, mas ao mesmo tempo, a concórdia cristã; a diversidade de funções não geraria conflito, pois se propunha a coesão social, numa unidade através da fé.

Dividida em três ordens (ordo – termo que induz a reflexão de ser uma ordem ou ordenação social emanada da vontade divina), a sociedade estamental pretendia gerar estabilidade e continuidade no intuito de manter a Cristandade unida em torno de seus ideais e direcionada para o seu objetivo maior: a segunda vinda de Cristo, a Parusia e o Juízo Final.

Juntam-se aqui os interesses da nobreza que almeja dirigir a sociedade no campo social, econômico e militar, com a ordem clerical que quer ordenar de uma forma cristã a sociedade e manter o monopólio dos bens de salvação. A ordenação social almeja criar uma Cristandade coesa para enfrentar as forças do mal e direcionar a maioria da sociedade para a salvação.

A função religiosa era combater as forças do mal, o Diabo e seus aliados através das orações, rituais de passagem e celebrações religiosas. A função da nobreza guerreira era proteger a sociedade das invasões de grupos armados – pagãos, como os normandos, os eslavos e húngaros, ou infiéis, como os muçulmanos.

A necessidade de haver essas duas ordens era evidente, pois sem estas a sociedade se desmoronaria. Os trabalhadores se conformavam em exercer sua função tendo em vista a segurança relativa que o sistema propunha gerar.

Os clérigos tinham múltiplas funções além de rezar. Definiam os parâmetros comportamentais dos leigos definindo a moral e os valores sociais. O que era permitido e o que era proibido se fazer. Uma parte do baixo clero secular (padres, por exemplo) era iletrada, mas a maior parte do clero regular (monges) era pelo menos letrada. A cultura literária se tornara quase um monopólio de alguns setores clericais. O controle dos “saberes” permitia a consolidação de um poder efetivo sobre a sociedade.

Controlar as relações com o mundo superior e sobrenatural permitia à Igreja oferecer cura física e espiritual, consolo às dificuldades da vida e um diálogo simbólico com Deus e com seus intermediários, os santos. Isso porque, como falávamos, o poder era descentralizado, restando somente a Instituição da Igreja enquanto poder centralizado. Assim, essa condição permitiu à Igreja receber muitas doações e pagamentos que enriqueceram seu patrimônio. Uma parcela grande das terras cultiváveis do Ocidente medieval europeu à Igreja. Estima-se que se aproximou de um terço do total.

As relações entre os oratores e os bellatores eram muito próximas. A Igreja definirá entre os séculos X e XI a obrigatoriedade do celibato clerical. Isso fortalecerá a manutenção dos bens e do patrimônio da Igreja, mas gerará a necessidade de buscar novos quadros nas outras ordens. O baixo clero poderia ser preenchido por excedentes populacionais da ordem dos laboratores, ou seja, filhos dos camponeses.

No nível do alto clero ocorre a entrada de filhos não herdeiros da nobreza, geralmente os secundogênitos. Isso não significava que houvesse vocação em todos os casos, mas sim a necessidade de colocar esses membros da nobreza em cargos de poder e fortalecer as alianças familiares.

Já os laboratores também não eram um segmento social uniforme. Uma parcela bem pequena seguia na condição de escravos, sejam traficados, sejam obtidos em guerra. Mantiveram alguma importância até o século VIII, sendo depois na maioria incorporados ao trabalho servil.

A maioria se dividia em duas condições sociais mais comuns: servos e vilões. Os vilões eram remanescentes de camponeses livres que não se colocaram sob a tutela de um senhor guerreiro. Até o século XI mantiveram pequenas glebas e, a partir daí, as perderam, mas trabalhavam em condições melhores e sem vínculo com a terra, ou seja, podiam romper o contrato de trabalho e sair da propriedade do senhor.

O grupo maior e mais determinante eram os servos. A gestação dessa forma de exploração de trabalho humano foi lenta e gradual, com variações regionais e cronológicas. A escassez de mão de obra escrava era crônica e vinha desde o Baixo Império. Generalizaremos para facilitar a compreensão. A servidão era um contrato de trabalho perpétuo e hereditário que colocava o trabalhador vinculado a uma gleba de terra, e à família do senhor, para sempre; uma maneira de não ficar sem a mão de obra e de garantir a produção de alimentos. Entretanto, esses contratos de trabalham não formalizavam uma relação feudo-vassálica, sendo essas relações apenas para os membros da aristocracia.

De parte do camponês, garantir o sustento mínimo para si e para sua família. O servo tinha simultaneamente o direito de não ser negociado e retirado da propriedade, tal como um escravo poderia ser vendido, mas também não poderia mais sair desta. Os termos do trabalho, já vimos antes, eram severos: corveia, chevage e banalidades entre outras. Os descendentes de servos deveriam seguir sendo servos, ora por linha materna, ora por linha paterna.

Temos, portanto, duas camadas sociais básicas: de um lado, os proprietários de terras e dotados do poder político-militar que seriam os guerreiros e, de outro os clérigos e, finalmente, os encarregados de trabalhar nestas terras que ofereciam seu trabalho, geralmente de maneira servil.

Franco Junior (1990, p. 30) nos diz que havia três tipos de relações sociais, duas horizontais (uma interna à camada dominante e outra interna à camada dominada) e uma vertical (entre as duas camadas). Na camada dominante as relações se davam através do contrato feudo-vassálico que definia as relações entre guerreiro e senhor.

2.6 Transformação do sistema

O senhorio territorial, também conhecido como feudalismo clássico, existiu na região da antiga Gália, reino da França medieval, entre os séculos VIII ou IX até o século XII. No período das Cruzadas sofreu transformações e começou a ser alterado, inicialmente pelo crescimento demográfico e depois pelas suas consequências: o crescimento econômico, urbano e comercial. A produção de excedentes se fez necessária e o comércio alterou as relações entre senhores e servos.

O golpe maior veio com a Peste Negra e a Guerra dos Cem Anos, que alteraram a oferta de mão de obra e geraram escassez na produção de alimentos. As relações servis persistiram de maneiras diferentes até a Revolução Francesa, mas o sistema feudal estava em processo de pulverização desde o século XV.