Capítulo 5 A Idade Média Central (XI-XIII)

5.1 A era das trevas?

A era medieval teria sido uma era das trevas? Essa reflexão e essa discussão já travamos no tema primeiro e não a repetiremos. Neste tema tentaremos ilustrar algumas das múltiplas expressões culturais do medievo, e colocá-las no seu contexto, no qual oferece formas de entendimento da realidade, dos conceitos sociais e principalmente dos conceitos religiosos. É inevitável se despir dos preconceitos ao analisar a cultura, seja de qualquer povo, religião, região ou sociedade. Quando analisamos outra cultura ou expressão artística desta, não podemos nos utilizar de parâmetros de nossa sociedade ou época.

A era medieval é um período no qual a religião exerce um amplo controle social e define o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, a partir de pressupostos espirituais. Assim a arte e a cultura estão fortemente impregnadas desses conceitos.

Com a ascensão do Cristianismo à condição de religião oficial do Império Romano no período entre os imperadores Constantino e Teodósio (século IV da era comum), os padrões culturais greco-romanos, que definimos como clássicos, vão perdendo espaço e sendo excluídos ou adaptados às novas formas e estilos que se adéquam à associação do Império e da Igreja.

Esse momento é também um momento de enfraquecimento das estruturas políticas (fim do Império e ascensão dos reinos bárbaros); de esvaziamento dos espaços urbanos e fluxo na direção dos espaços rurais; de empobrecimento da população e uma sensível queda no comércio, na circulação de moedas e na coleta de impostos; de uma queda demográfica que acentua a falta de mão de obra especializada e gera uma sociedade menos sofisticada.

Um dos múltiplos efeitos é a tendência ao empobrecimento cultural e o aumento vertiginoso do número de iletrados. O analfabetismo é um dado perceptível desde as últimas décadas do Império Romano do Ocidente. Os iletrados são uma ampla maioria e a capacidade de ler e escrever se torna um monopólio de uma elite. E dentro desse grupo a tendência é que sejam normalmente clérigos: ora são membros do alto clero, bispos ou abades, ora são monges. Raros se tornam os leigos letrados, pelo menos no período inicial do medievo.

A situação mudará apenas no final da era medieval, mas de forma lenta e gradual. Assim sendo podemos compreender a importância dos clérigos, na manutenção e na criação de expressões culturais e artísticas e o motivo de elas serem invariavelmente de cunho religioso. E os monges são claramente os que difundirão o conhecimento e as expressões culturais em seu tempo e preservarão os saberes para as gerações vindouras. O mosteiro é um bastião da fé, da religiosidade, mas também da cultura e das bibliotecas.

5.2 O monarquismo: a manutenção dos saberes e da cultura

O monaquismo surgiu no Oriente, mas sua expressão inicial era de monges isolados que se escondiam nos desertos e montanhas para rezar, meditar, se distanciar da sociedade materialista e carnal e se espiritualizar. Eram os eremitas ou anacoretas. Já no Ocidente há expressões do monaquismo que se dirigem à criação de comunidades de monges.

Os monges agrupados em comunidades seriam os cenobitas. Também se denominam tais monges como clero regular, pois se associam através de uma regra. Os precursores desse movimento estavam preocupados com a crescente ignorância e o alto grau de analfabetismo, mas também com a manutenção e propagação da fé cristã verdadeira e oficial. No clero secular, os padres e presbíteros das paróquias eram geralmente analfabetos, ou semiletrados, quando muito.

Assim sendo, são fundados mosteiros, nos quais prevalecia uma regra, uma espécie de norma de admissão e de conduta. Os candidatos ao monacato deveriam passar por um período de observação, na condição de noviços. Após esse período eram avaliados pelos monges e, caso aprovados, se comprometiam a aceitar as normas de vida prescritas na regra.

Em quase todas as regras se definiam alguns destes padrões: ser celibatário; não adquirir nem manter a posse de bens e riquezas materiais; aceitar a reclusão, ou seja, não sair do mosteiro, salvo com permissão do abade e com alguma finalidade; trabalhar uma parte da jornada; participar das orações coletivas espalhadas pelo dia e pela noite; estudar ou atuar nas atividades religiosas/culturais, em particular na cópia de manuscritos de todos os tipos, no espaço denominado, em latim, de scriptorium, uma mescla de biblioteca com oficina de escrita.

Os monges ensinavam aos noviços a leitura e a escrita. Alguns aprofundavam esses saberes, já outros se tornavam apenas semiletrados, mas podiam ser copistas de manuscritos. Uns podiam ler e analisar obras de fundo religioso e até criar obras e reflexões devidamente analisadas por seus superiores e aprovadas se não tivessem objeções à interpretação ortodoxa, correta e oficial da Igreja. Assim o mosteiro se torna uma “ilha” de saber e de cultura, no Ocidente medieval, por mais de meio milênio.

Um dos fundadores de mosteiros foi Cassiodoro (490-581), que serviu na corte de Teodorico, o rei ostrogodo. Na fase final de sua vida fundou um mosteiro, numa propriedade de sua família, na costa sul da Itália, em um local denominado Vivário (Vivarium), que albergava monges regulares junto com monges eremitas. Ali organizou uma vasta biblioteca que preservou milhares de obras clássicas e cristãs, definindo um modelo de biblioteca monástica.

A regra que mais se propagou e se manteve até nossos dias foi a beneditina. Seu fundador foi Bento (Benedito) de Núrsia (480-547), que fundou a abadia de Monte Cassino, destruída na segunda guerra mundial e depois reconstruída. A regra beneditina se manteve através do medievo, tendo sofrido reformas e alterações sob Cluny e Clairvaux (Císter), mas sendo a mais importante pelo menos até o século XII. Perdeu espaço com o surgimento e expansão das ordens mendicantes (dominicanos e franciscanos), mas aparece até na história do Brasil, quando se fundam diversos mosteiros de São Bento, entre os quais o de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, com escolas, bibliotecas excelentes e claustros ativos até hoje.

Os monges, entre os quais se salientam os beneditinos, não difundiam livremente os saberes clássicos, a cultura greco-romana, pois esta poderia afetar as crenças da população e sugerir pensamentos anticristãos. As obras clássicas eram ainda assim preservadas e mantidas, seguidas vezes copiadas e escondidas em espaços restritos das bibliotecas monásticas.

Monges mais cultos e respeitados faziam uso de obras ditas pagãs, da cultura greco-romana, mas de forma seletiva. Percebendo a beleza das formas, o refinamento do estilo de tais escritos – sejam eles de pensadores e filósofos gregos, como Platão, sejam de retóricos romanos, como Cícero, sejam dos estoicos –, usavam trechos devidamente selecionados, mas descontextualizados. Recortavam um trecho de uma obra clássica, de modo que, retirado do corpo dessa obra, servisse para ilustrar um saber ou uma doutrina cristã. Era um corpo clássico com uma alma cristã. Até os jesuítas assim o fizeram na catequese de indígenas.

A cultura monástica nos contemplou com alguns pensadores e escritores notáveis. O primeiro deles transita entre os últimos anos do Império Romano do Ocidente e o início das migrações bárbaras. É Agostinho, bispo de Hipona (354-430), autor de uma vasta obra de cunho filosófico e religioso. Pretendia ser monge, mas teve de assumir o clero secular. Ressaltamos duas de suas obras mais notáveis: As Confissões, um escrito autobiográfico que relata sua descoberta do cristianismo e sua conversão; Cidade de Deus, que já comentamos no tema primeiro, um tratado de religião e filosofia que analisa o mundo, as relações de Deus com a Criação, a Revelação e o sentido da história. Esta obra se tornou um dos pilares do Cristianismo e base de uma filosofia da história: de onde viemos e para onde vamos.

Quatro premissas de sua obra: a primeira era a refutação do ceticismo, que considera que, mesmo que os sentidos possam nos enganar nos julgamentos que fazemos, o fato de pensarmos define a nossa existência, algo como o “penso, logo existo” de Descartes. A segunda premissa seria a negação do mal, pois Deus fez o mundo bom e, mesmo que possamos nos corromper e pecar, o mal é apenas o distanciamento do Criador, que é completamente bom e fez o mundo bom. Podemos fazer errado uso do mundo, ao nos distanciarmos de Deus, de sua revelação e de sua bondade.

A terceira premissa é a Graça. Nesta, o ser humano é dotado de livre arbítrio, mas o que prevalece é a graça divina. O uso do livre arbítrio é precedido pelo dom da Graça, que Deus concede a uns e não concede a outros. a quarta e última premissa é a Cidade de Deus, que é uma síntese entre o cristianismo e o neoplatonismo pagão, no que tange ao conceito de mundo das ideias. A cidade divina é uma realidade transcendente que é refletida de maneira imperfeita na cidade dos homens, uma cópia imperfeita. Duas comunidades de humanos convivem lado a lado: de um lado, os que se dedicam a Deus e à busca da espiritualidade; de outro lado, os que se dedicam a si mesmos, à busca da materialidade e dos bens terrenos.

Consolida-se, neste último conceito, o sentido da História. Alguns seguirão a Igreja e seus ensinamentos e se salvarão no Juízo Final; já outros não seguirão e serão condenados ao inferno, no Juízo Final. As concepções de Agostinho demarcarão o medievo e a concepção de mundo da Cristandade Ocidental.

Outros autores se destacam nos primeiros séculos do medievo. São clérigos, geralmente monges, mas por vezes foram alçados à condição de bispos. São autores de alguns gêneros literários, dentre os quais destacamos: um gênero romano, outro cristão e um que é uma mescla dos dois e denominamos gênero enciclopédico.

No gênero romano encontramos obras de caráter histórico escritas para descrever tanto a expansão do Cristianismo e a conversão dos povos germânicos quanto para fortalecer as novas monarquias cristãs instauradas pelos invasores. Citamos a obras do bispo galo-romano Gregório de Tours, que descreve a formação do reino franco pelo rei Clóvis e seus sucessores; a obra do monge Beda, o Venerável (675-735), que descreve a conversão das Ilhas Britânicas ao Cristianismo; e a obra de Isidoro, bispo de Sevilha (570-636), de quem já falamos no tema primeiro, que descreve a história dos reinos germânicos na Península Ibérica com ênfase na presença visigoda e na construção da monarquia cristã.

No gênero cristão temos uma ampla profusão de obras biográficas de bispos e monges da Igreja. São obras que se pretendem exemplares, pois narram a vida de santos (hagiografia) e de líderes eclesiásticos, que seriam modelos de conduta cristã. Mesclam história com folclore e mitologia cristã. Servem para ilustrar as prédicas dos clérigos nas igrejas, tendo em vista que a maioria da população era iletrada. Os modelos de vida que prevalecem são claramente os modelos eclesiásticos, sendo os personagens exemplares os bispos e os santos, pois os únicos letrados que podem escrever, são os monges.

O último gênero é o enciclopédico, que visa preservar os saberes da cultura clássica de uma maneira cristã e de uma forma condensada. A enciclopédia medieval foi a coletânea Etimologias, de Isidoro de Sevilha, que, em verbetes temáticos inseridos em uma variedade de livros, e tendo como base as sete artes liberais romanas, explica todo o saber acumulado no mundo greco-romano. Contém uma mescla de ciências e conhecimentos empíricos com crenças e superstições. A obra de Beda, denominada De natura rerum, pretende ser uma obra científica que explica a ordem da natureza.

O período inicial do medievo, que alguns autores denominam a Primeira Idade Média, se encerra com a instalação do Império Carolíngio.

5.3 A Idade Média central (séc. XI a XIII)

O final do período das migrações e a estabilização motivaram o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas, de modo a gerar mais alimentos, o que, por sua vez, propiciou o crescimento demográfico. Analisaremos esse assunto no tema seis (o último). Sucede-se, em paralelo, o aumento de riquezas, o renascimento urbano e comercial e o aumento da circulação monetária. O reflexo de tudo isso é uma sucessão de manifestações culturais e artísticas que refletem os avanços sociais. Uma destas é a arte religiosa, que tem um notável avanço à época.

Há dois movimentos artísticos e religiosos que ocorrem nesse período e que geraram notáveis contribuições culturais e artísticas. A arte e a arquitetura são espaços de manifestação do sagrado e dos valores eclesiásticos, em todos os tempos. Isso é ainda mais intenso em um período em que a população é amplamente iletrada. A arquitetura e a decoração das igrejas são uma espécie de anúncio das verdades da fé e do destino dos justos e santos e do triste destino dos descrentes e infiéis. As imagens podem fazer o analfabeto entender a mensagem. Uma espécie de “outdoor” da fé.

Para passar sua mensagem, a arte clerical deve incorporar elementos familiares, que tenham significado e sejam compreendidos para os que irão vê-los. Nas palavras de Hilário Franco (1996, p. 134):

Isso naturalmente ocorreu de maneiras e com intensidades diferentes, de acordo ao quadro histórico mais amplo. Entende-se assim o forte conteúdo eclesiástico da arte românica dos séculos XI-XII, que revela através de suas formas as estruturas sociais, políticas e econômicas do feudalismo, isto é, de um momento de solidez no domínio das relações sociais por parte do clero. Por outro lado, a arte gótica dos séculos XII-XV, ao revelar esteticamente as transformações pelas quais passava a sociedade feudo-clerical, abria mais espaço para abrigar manifestações culturais laicas.

Tentemos entender o que são esses dois movimentos arquitetônicos e artísticos. Uma breve explicação para ilustrar o românico e depois o gótico.

A arte românica é de base rural e está conectada com o campo e o senhorio feudal em seu auge. A origem desse movimento possui data imprecisa, mas podemos dizer que data do início do ano mil. A ligação com o campo se dá, pois, o movimento românico fora impulsionado graças à Ordem de Cluny, fazendo justamente com que esse estilo se desenvolvesse através de pequenos mosteiros e de igrejas situadas no meio rural.

Esse movimento insere temáticas agrárias e o folclore camponês mesclado com temas cristãos. Nas suas paredes e pórticos, a presença de elementos do bestiário medieval – animais reais ou imaginários, monstros que assustam e geram a sensação de culpa – impregna um ambiente de atemorização adequado aos camponeses ou nobres que viviam no campo. Não faltam altos-relevos de Juízo Final, como veremos em catedrais góticas, mas com a presença de pedras, plantas e monstros que são elementos simbólicos do imaginário rural. Como sempre, existe a intenção de demonstrar que não há salvação senão dentro da Igreja, mas com o uso de elementos compreensíveis aos fiéis.

As igrejas românicas também refletem as dificuldades técnicas lado a lado com o desejo de construir igrejas “fortalezas de Deus”, com poucas janelas, estrutura sólida, largas paredes e grossos pilares. No que tange a questão militar a arte românica influenciou na construção de torres de pedra e na arquitetura civil, principalmente nas casas mais ricas. Há pouca ostentação e luxo e uma arte mais contida. Esta foi sucedida, mesmo se em parte convivem e acontecem, lado a lado, pela arte gótica, em que ambas coexistem até o século XIII.

A arte gótica foi criada numa região que estava em pleno processo urbanização, na primeira metade do século XII. Seu ponto inicial é a região próxima a Paris, incluindo esta também. Denomina-se a região de Île-de-France (Ilha da França). Era uma região de passagem entre as cidades italianas e a região de Flandres, atuais Bélgica e Holanda. O comércio floresce nesse espaço e fomenta o crescimento urbano. Os burgueses se enriquecem e começam a se interessar por cultura.

As cidades se revelam um espaço de liberdades e de contestações. A Igreja precisa se confrontar com isso. A riqueza das cidades começa a gerar espaços para que os habitantes destas, que chamaremos genericamente de burgueses, começassem a se ilustrar mais. Aumentam os saberes na cidade e a oposição ao monopólio do conhecimento pelo estamento clerical. O gótico é uma arte religiosa, como tudo no medievo, mas não é uma arte exclusivamente eclesiástica.

Os leigos apreciam a arte e podem ser inseridos nos projetos arquitetônicos, sendo patrocinadores das novas catedrais, sejam os burgueses, sejam os reis, como os reis da França e da Inglaterra, visto que a riqueza permite investir em arte e na construção de catedrais. Certa aura de pecado emanava do lucro, dos juros e da aquisição de riquezas. Isso fomentava o patrocínio de obras de caridade e catedrais.

A renovação espiritual deve agora encetar o diálogo entre fé e razão, tendo em conta a reaparição das obras de Aristóteles e o surgimento das universidades em pleno século XIII, das quais falaremos adiante.

Uma nova percepção de Deus como a Luz estimula a inserção de vitrais que iluminem e embelezem o interior das catedrais, assim como de esculturas que simbolizassem a doutrina cristã. O culto à Virgem cresce tendo em vista a ênfase no lado humano de Cristo. As formas reais substituem gradualmente as simbólicas, mesmo que algumas prevalecessem ainda. Também temos monstros e seres estranhos na decoração das catedrais góticas, é fato. Basta ver os gárgulas no alto de muitas catedrais góticas.

O sentido da decoração dessas catedrais é enfatizado no início do medievo pelo papa Gregório Magno (540-604), que afirmou: “As obras de arte têm pleno direito a existirem, pois o seu fim não é serem adoradas pelos fiéis, mas sim ensinar os ignorantes. O que os doutos podem ler com a sua inteligência nos livros, os ignorantes veem-no com os seus olhos nos quadros”. A função estética, somada ao simbolismo gerado pelas imagens, oferece ao fiel uma reflexão, além de simbolizar a luta da Igreja contra as trevas. Assim, mesmo iletrado, o “leitor das imagens” percebe o simbolismo na arte religiosa.

O melhor exemplo é a cena do Juízo Final ilustrada nos portais das catedrais. O estilo e a apresentação podem variar, mas há alguns itens que se repetem. Como podemos ver nas imagens ao lado, em todos eles, no centro do pórtico, que é em forma de um semicírculo, está Jesus Cristo, de pé e em ação. Sua mão direita está alçada e se induz que ele esteja punindo os pecadores colocados à sua esquerda (e na imagem do lado direito), na parte inferior. Os pecadores estão sendo arrastados por pequenos demônios, ou julgados por uma balança que computa seus pecados e depois os atira ao inferno, que por vezes aparece como uma boca imensa e os devora. No lado direito de Cristo (na imagem do lado esquerdo) estão os justos e fiéis que seguiram seus ensinamentos. Estão protegidos por sua presença e sendo levados por seresangelicais. Veja na imagem ao lado o Cristo na catedral de Santa Fé de Conques, na França atual.

Em muitas dessas representações aparecem personagens como os patriarcas, profetas, evangelistas, santos e mártires da Igreja.

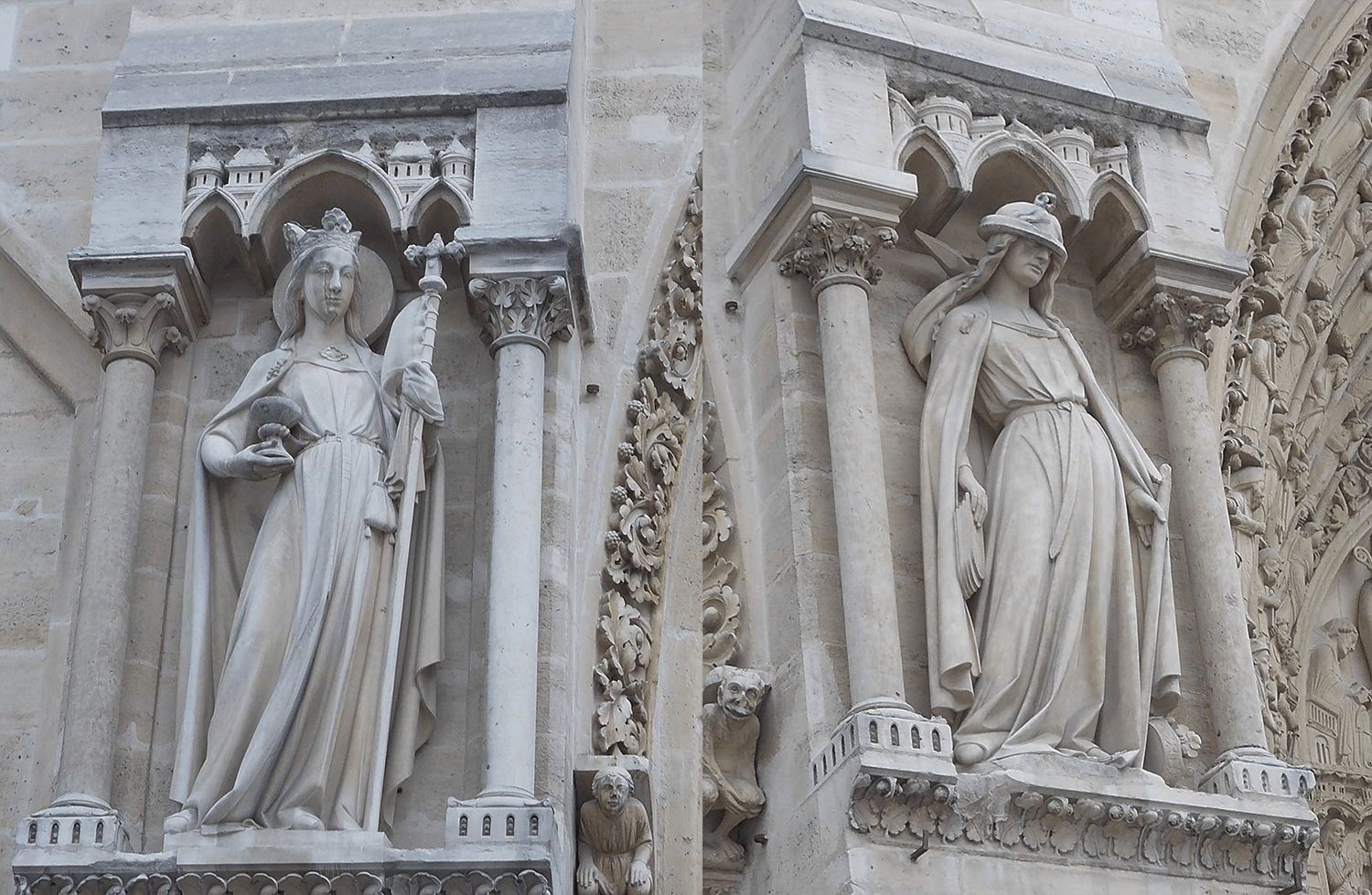

Além desses Juízos Finais, temos muitos outros simbolismos. Um deles é a inserção, na fachada principal das catedrais, de duas estátuas de mulheres. Uma, alocada à direita, é bela, altiva e ergue um estandarte de vitória. Ela simboliza a Igreja vencedora. Já no lado esquerdo aparece outra mulher, que está curvada e alquebrada, com os olhos vendados, mostrando que não enxerga a verdade, com seu estandarte rachado e com aparência de derrotada. Trata-se da sinagoga. Veja ambas, na entrada da catedral de Nossa Senhora da França (Notre Dame de France), a principal de Paris.

Figura 13. Imagem da sinagoga na catedral de Notre Dame de France.

Ampliar em nova guia

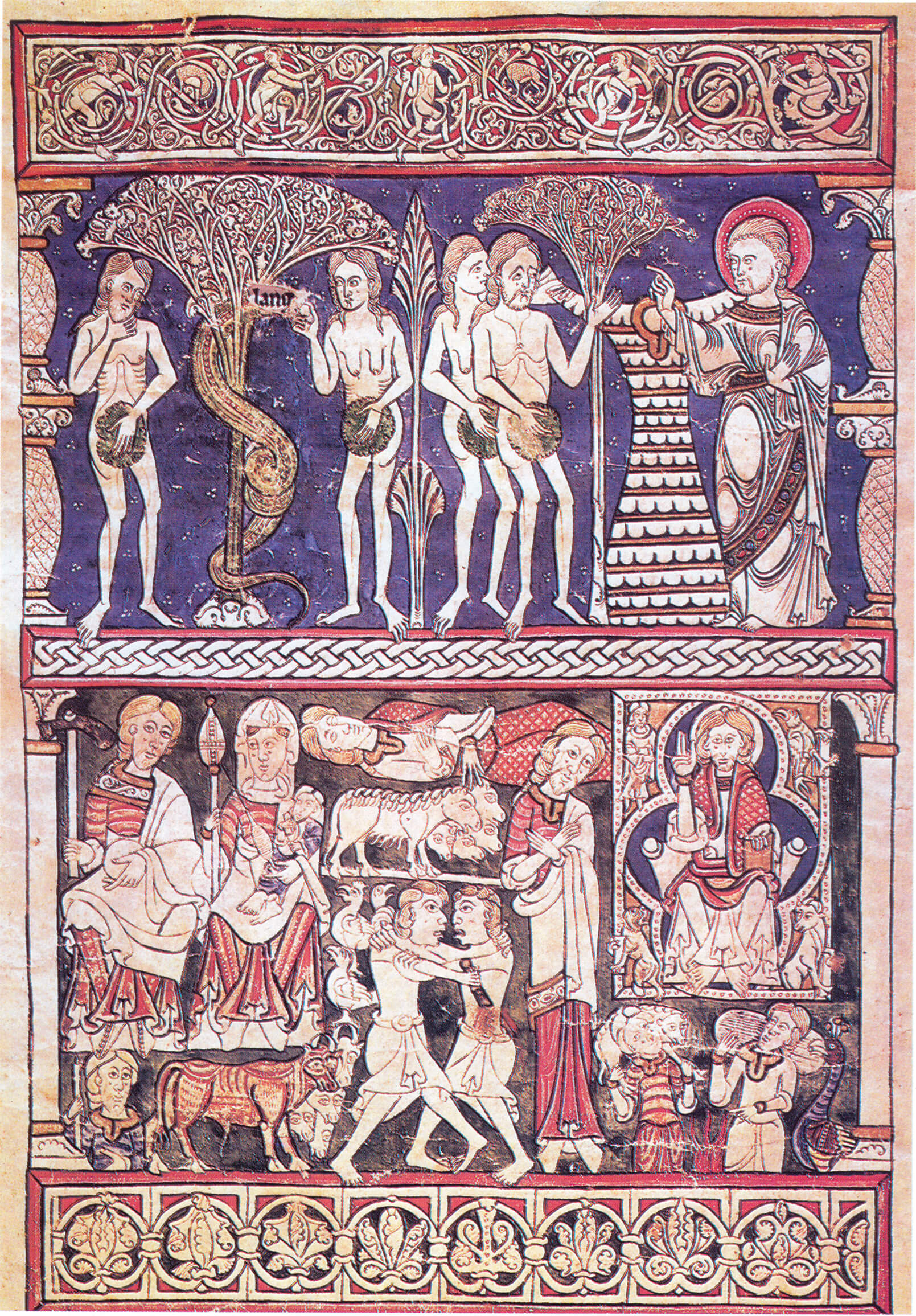

Afora as catedrais, as esculturas e baixos relevos nos pórticos, havia ainda diversos tipos de decoração. Sobreviveram milhares de ilustrações no corpo de livros, as denominadas miniaturas. Uma delas é esta página de uma Bíblia românica castelhana, originária da cidade de Burgos (atual Espanha), do século XII, ricamente decorada. São cenas do Velho Testamento com ênfase no pecado original, na parte superior da imagem, cena amplamente desenhada em inúmeras obras e espaços.

Por fim, o estilo gótico, mais do que um movimento, representou a construção de edifícios e de imagens que simbolizassem o poder da Igreja, numa demonstração visível a todos do triunfo dessa Instituição e da monarquia pontifícia. Do mesmo modo, as catedrais funcionavam como instrumentos de controle social e do corpo, como falávamos anteriormente. Com o badalar dos sinos a Igreja passa a ritmar a vida cotidiana desses homens, assim como a maneira de organizarem suas tarefas.

5.4 A universidade medieval

O autor Jacques Le Goff escreveu uma obra, denominada Os intelectuais na Idade Média, em que reflete sobre as discussões e os atores sociais desse período. A Universidade de Paris é apenas uma entre muitas que surgem no século XIII. O fenômeno começara no século XII com as escolas urbanas. O crescimento das cidades era acelerado e a necessidade de quadros intelectuais, administrativos e clericais bem preparados gerava uma demanda crescente.

Na base dos estudos estavam a sete artes liberais. O Trivium, composto por Gramática, Retórica e Lógica; o Quadrivium, composto geralmente por Aritmética, Geometria, Música e Astronomia (podendo haver pequenas variações). Essa composição remontava à cultura clássica e seguiu sendo usada por todo o medievo.

Na sequência dos estudos havia três especializações principais: a Teologia, o Direito e a Medicina. A evolução e a nova complexidade da sociedade exigiram que tais estudos se aprimorassem. Buscaram-se elementos da cultura greco-romana. Como resgatar esses saberes? Uma parte deles havia sobrevivido em bibliotecas dos mosteiros, mas era insuficiente para o avanço dos estudos.

Um dos fatores que mais estimularam os estudos foi o contato com as obras clássicas, geralmente através das relações com o Islã, com o Império Bizantino e com os judeus. No Oriente, as obras dos filósofos gregos haviam sido proibidas e banidas pelo imperador Justiniano, que mandou fechar a escola de Atenas (século VI) e baniu os seus professores. Uma parte destes se alojara na Pérsia e, quando os muçulmanos conquistam a Pérsia e partes substanciais do Império Oriental, são recebidos e tratados com deferência pelos califas. Já relatamos isso na descrição dos Califados. As obras de filosofia serão traduzidas do grego antigo para o árabe. Escolas filosóficas, como a de Bagdá, serão palco de polêmicas filosófico-religiosas entre o Islã e a sabedoria clássica. Em sua versão na língua árabe serão trazidas para o Ocidente medieval.

Em Palermo (na Sicília) e em Toledo e Múrcia (parte do reino de Castela, na Península Ibérica), serão vertidas para o latim e introduzidas no Ocidente medieval. São as traduções das obras de Aristóteles que fomentarão novas reflexões e forçarão a Igreja a estimular debates e diálogos, ora tensos, ora complexos, entre a religião e o neoaristotelismo que fluía e gerava questionamentos.

A medicina medieval foi ampliada. Apareceram obras de Galeno e de Hipócrates que foram traduzidas ao latim. Inicialmente eram médicos judeus e muçulmanos, mas no final do medievo havia uma multidão de médicos cristãos. Os ensinamentos de judeus e muçulmanos foram adquiridos e aplicados. As restrições da Igreja aos estudos de anatomia humana impediram alguns dos avanços.

O renascimento do direito romano se deu com a importação de mestres bizantinos que ainda mantinham os estudos de direito romano. Tais estudos eram de interesse dos imperadores germânicos no seu confronto com o papado. Buscavam justificar a legitimidade de seu poder, embasados no direito romano, e diminuir a forte pressão da Igreja, que considerava que, “se todo poder vem de Deus” e se a “Igreja é a noiva e representante de Cristo na terra”, por consequência, o papa está acima dos governantes, inclusive o Imperador germânico. Os monarcas, entre os quais os reis da França e da Inglaterra, fizeram também uso dos juristas para ampliar seu poder e sua legitimidade.

As universidades foram palco de conflitos diversos. Salientemos dois deles: com os hereges e com os averroístas. Este último grupo era influenciado pelo neoaristotelismo radical, que se baseava no pensamento do filósofo muçulmano Averroes. A forte presença de professores originários da ordem mendicante dominicana nos quadros das universidades reflete esses conflitos.

Os dominicanos surgiram no início do século XIII e sua inserção nas universidades foi imediata. Letrados e extremamente cultos, foram vistos pelos seus críticos como sendo domini canni, ou seja, os “cães do Senhor”, por sua postura em defesa do papado e do cristianismo oficial, diante de críticos e opositores. Logo foram inseridos na Inquisição medieval que combatia os hereges albigenses.

5.5 O renascimento urbano e comercial

As cidades no Império Romano eram desenvolvidas e populosas, até o período do Baixo Império. Ocorre então um lento, mas contínuo fluxo de migrações para o campo, pois as cidades já não tinham como propiciar locais de trabalho, condições de vida e alimentos para os habitantes. As cidades ficaram esvaziadas no período das invasões e no estabelecimento dos reinos bárbaros. Uma segunda vaga de invasões (nórdicos/vikings, húngaros e sarracenos/muçulmanos) se sucedeu, mas não alterou muito o panorama. Esse processo se manteve enquanto houve instabilidade devido às invasões e o fluxo de crescimento demográfico era baixo. Não havendo excedentes de população, não ocorreram mudanças sociais notáveis.

No século X começa lentamente uma mudança. Cessam as invasões e não ocorrem guerras de porte notável. Os avanços agrícolas geram uma melhoria na produção de alimentos: arado de ferro, rodízio entre três campos em três anos, sendo que um deles descansa a cada ano, por exemplo. Um excedente de alimentos que impulsiona a venda deles fora dos feudos. Os séculos XI e XII mostram um crescimento demográfico bastante grande, gerando excedentes populacionais. Isso explica em parte os movimentos das cruzadas e a reconquista (também denominada cruzadas do ocidente), pois ocorria um aumento de população. Tal excedente não consegue ser inserido no sistema feudal, fechado e pouco influenciado pelas oscilações do mercado, por ser autossuficiente. Os números do crescimento são difíceis de serem averiguados com precisão, mas a arqueologia e a documentação existente permitem uma avaliação razoável.

O autor Jônatas Batista Neto (1989) compara o crescimento da população no continente europeu inteiro através de uma estatística possivelmente nãoabsoluta, mas que fornece uma noção relativa das alterações. Eis a variação: 67 milhões no ano 200, 27 milhões no ano 700, 73 milhões em 1347 (um ano antes de a Peste Negra se espalhar), e 45 milhões em 1400. Essa estatística exemplifica que há uma queda demográfica acentuada no período das invasões e um crescimento entre o ano 1000 e a Peste Negra (1348). Após esta data há um refluxo súbito que se segue por uma lenta e gradual retomada. Os valores diminuem quando pensamos apenas na Europa ocidental.

Os excedentes populacionais podem ser absorvidos pelo clero. Já que os clérigos são gradualmente proibidos de casar e devem manter a castidade, precisam preencher seus quadros com novos membros egressos dos outros estamentos (não usamos o termo classes nesse período) sociais. Filhos de camponeses que não têm terras para cultivar ou de artesãos que não têm mercado para trabalhar podem ingressar no clero secular (tornarem-se padres) ou no regular (aceitarem uma regra e tornarem- se monge). No caso dos filhos de nobres que não recebiam herança, era habitual que o segundo filho homem se tornasse clérigo, mas devido à condição superior se tornaria um bispo ou um abade de mosteiro ou, ainda, seria nomeado para um cargo eclesiástico médio ou superior. Isso aumentava o poder da família, pois nesses cargos havia riqueza e poder. Essa foi uma das queixas da ordem de Cluny, contra a simonia, na assim denominada reforma gregoriana.

O clero não absorve a maior parte do excedente populacional. Há alguns fenômenos que ocorrem neste período e devem ser analisados. A primeira válvula de escape já analisamos no tema da Igreja: bandos de desocupados começam a guerrear e saquear a Europa. O movimento de Cluny direciona a sociedade para gerar controles da violência interna (Paz de Deus e Trégua de Deus). E por outro lado direciona para fora da Cristandade a mesma violência, sugerindo guerras com intuitos sacralizados contra infiéis. Expandir a Cristandade, evangelizar e converter os infiéis, mas também, se necessário, aniquilá-los em Cruzadas e guerras em defesa da fé e da Igreja.

A outra válvula de escape é pacífica e se organiza de maneira espontânea por alguns setores dos excedentes populacionais marginalizados. Grupos de pessoas, muitas vezes incentivados por nobres, clérigos ou pelo rei do país criam ou renovam cidades semiabandonadas e vazias. Um fluxo, por vezes lento, mas contínuo entre 900 e 1347, vai criando novas cidades ou reativando algumas já existentes, porém decaídas. Artesãos e comerciantes se organizam em agremiações e sociedades, definem regras e condições para ingresso nelas. Geralmente essas associações eram denominadas guildas. O crescimento urbano é muito intenso. As cidades voltam a ser um lugar de geração de riquezas, produtos manufaturados e de distribuição de produtos agrícolas.

As cidades eram inicialmente pertencentes aos reis ou a nobres. Os habitantes delas vão lentamente obtendo direitos e autonomia. Muitas vezes juntam dinheiro para comprar estes direitos que são outorgados pelos reis e nobres através de uma carta. Na Península Ibérica na Reconquista, reis fundam cidades e outorgam direitos através de uma carta para atrair populações e repovoar espaços. Assim as cidades vão se tornando espaços de maior liberdade e autonomia municipal.

O comércio renascia nessas pequenas e médias cidades. Entre o final do Império Romano e o ano Mil, o comércio era escasso: só se comerciavam gêneros indispensáveis, como metais e sal, ou mão de obra escrava. Por volta do ano Mil começa a aparecer um novo comércio. Os mentores iniciais eram as cidades italianas: Veneza, Pisa e Gênova. O caso de Veneza era mais marcante e pioneiro. Fazia comércio triangular no Mediterrâneo oriental com apoio bizantino e numa região limítrofe entre a Cristandade e o Islã. Extraía sal no mar Adriático e negociava escravos, metais e madeira com Alexandria. Recebia pagamento em metal nobre: ouro do Sudão. Daí os venezianos rumavam para Constantinopla, ponto final da rota comercial que vinha do extremo Oriente, obtinham especiarias e seda e retornavam a Veneza, de onde comerciavam com o resto da Europa.

As cidades de Genova e Pisa se aliaram com Aragão (vimos antes neste trecho) e liberaram o Mar Tirreno/Mediterrâneo ocidental. Foram ajudados pela ocupação da Sicília pelos normandos que se converteram ao cristianismo. A isso se somaram os avanços das Cruzadas que fizeram muitas vezes uso das naves das cidades italianas. O comércio na região do Mediterrâneo foi intenso até os portugueses descobrirem uma nova rota para as Índias, contornando a África.

Os normandos (também chamados vikings) tiveram um papel pioneiro nas navegações fora do Mediterrâneo. Saíram do mar Báltico e ora atacaram, ora comerciaram, ora faziam as duas coisas. Chegaram à França e obtiveram o ducado da Normandia; à Península Ibérica, onde saquearam Sevilha; conquistaram a Sicília e o sul da Itália; criaram um reino normando eslavo em Kiev (atual Ucrânia); navegaram em mar aberto no Atlântico norte chegando à Islândia, Groelândia e Terra Nova (região do atual Canadá). Assim sendo, descobriram a América cinco séculos antes de Colombo. A coragem e a ousadia desses guerreiros desbravadores geraram encontros culturais e trocas comerciais.

Na região de Flandres (atuais Bélgica e Holanda) havia um crescente artesanato têxtil. Adquiriam a lã inglesa e preparavam tecidos rústicos que eram vendidos na região e nas cercanias. Uma parte chegava à Itália e lá era refinada e tingida gerando tecidos de qualidade e roupas de luxo. As cidades flamengas como Gand, Ypres, Bruges, Lille e Douai eram populosas e repletas de artesãos. E como a região se conecta com o território alemão (Império Germânico) pelos rios Reno e Mosa, tinha a possibilidade de fazer comércio fluvial. Além disso, pelo mar Báltico atingia Lubeck e dali, em rotas continentais, até a cidade de Novgorod (atual Rússia). Um imenso trajeto que gerava na parte norte da Europa um comércio internacional. Comerciavam-se ali produtos primários como mel, peles, cereais e madeira, lado a lado com manufaturados.

Esse comércio e a cobiça do poderoso rei dinamarquês fizeram com que uma liga de cerca de setenta cidades surgisse com o duplo objetivo: controlar e assegurar a paz no mar Báltico e ampliar e desenvolver o comércio nessa mesma região. Assim, algum tempo depois das cidades italianas, os alemães e flamengos conseguiram ampliar e expandir o comércio internacional no norte da Europa. E como essas duas regiões interagiam?

Tal conexão foi feita no meio do caminho entre Flandres e Itália, na região da Champanhe, na qual se criaram as feiras no século XI. Em 1050 já se tem notícias de que em Troyes e Provins, por exemplo, havia feiras comerciais para intercambiar produtos provenientes da Itália e do Mediterrâneo com produtos originários de Flandres e do Báltico. Vendia-se de tudo e havia gente de inúmeros locais que aparecia nas feiras. Surgiram feiras em novos espaços.

O último fenômeno que optamos por descrever é o reaparecimento da moeda. Moedas de metais nobres haviam desaparecido de circulação no final do Império Romano do Ocidente. Nobres e reis poderosos as tinham, mas não as colocavam em circulação. Assim os negócios eram dificultados, pois sem moedas podiam-se efetuar apenas trocas de mercadorias. Cunhar moedas era um direito do imperador ou de reis. Isso também dificultava.

A ausência de ouro fez com que se privilegiasse a prata, já que havia jazidas deste metal na Europa, que logo foram exploradas, e se começou a cunhar moedas de prata. Gradualmente apareceram moedas de ouro, fazendo uso de ouro africano, do Sudão ou do Senegal, que vinha através de trocas comerciais dos venezianos ou florentinos. Surge o florim de ouro emitido por Florença e depois o ducado de ouro cunhado pelos venezianos. O florim se tornou um padrão por algum tempo, ajudando nos negócios e nos pagamentos.

A diversidade de tipos de moedas era um entrave para o comércio. Surge a função de especialista em tipos de moedas que as trocava ou adquiria. Havendo em circulação moedas múltiplas, o conhecimento das equivalências era uma função vital e antecipava os bancos. Estes não tardam a surgir: os Peruzzi no século XIV e depois os Médici no XV predominaram em Florença e estenderam seus negócios por toda Europa. No século XVI os Fuggers no Império eram muito poderosos e riquíssimos.

A Igreja via com muito receio o comércio e ainda mais os juros bancários, sem os quais não haveria negócios. Inicialmente os judeus eram os únicos que faziam empréstimos a juros. Tal negócio era chamado de usura. O prestamista judeu era considerado um aliado do Diabo, visto que juros eram, na percepção da Igreja, um pecado. Tomás de Aquino, célebre teólogoe filósofo escolástico, dizia que “dinheiro não procria dinheiro” (em latim: munus non parit munus), ou seja, o tempo a Deus pertence e não se pode ganhar dinheiro lucrando com um dom que é divino.

O comércio e o artesanato geraram avanços de certos setores sociais. Servos ejetados dos feudos puderam ter novas oportunidades e criar pequenos ateliers de trabalho nas novas cidades. Com o passar do tempo, os que chegaram antes regulamentaram as profissões e criaram uma espécie de sindicato, denominado guilda, que seria uma associação de comerciantes ou artesãos, em cada um dos setores produtivos: tecelões, alfaiates, sapateiros, marceneiros, vidraceiros, ferreiros e muitos outros. Os comerciantes internacionais e locais também se especializaram e ocuparam os espaços, criando uma espécie de reserva de mercado. Os associados nas guildas se autodenominavam mestres (especialistas numa atividade) e criaram muitas dificuldades para que novos artesãos pudessem ingressar nelas. Criaram formas de serem sucedidos exclusivamente por filhos ou aparentados.

Os que vieram depois da consolidação das guildas eram obrigados a se ofertar como mão de obra barata e servirem como aprendizes, aos mestres. Isso gerou nas cidades tensões sociais e conflitos em certos momentos. Uma divisão social hierarquizava grupos de habitantes nas cidades, que originalmente eram um espaço de liberdade e poucas diferenças sociais. O governo das cidades passa a ser controlado pelos mais ricos e poderosos, para evitar a alteração das regras sociais e econômicas e manter sua riqueza e poder.

5.6 A literatura medieval

Há uma variedade de expressões literárias que surgem a partir do século XI-XII. A maior parte da literatura em língua latina é erudita: crônicas, hagiografias e poesias de cunho clássico. Uma parte menor da literatura latina é popular, da qual se sobressaem os goliardos, um movimento de contestação do poder eclesiástico que surgiu entre os estudantes pobres das universidades, mas que aparentemente tinha elementos de nível social elevado e até clérigos. Escreveram obras satíricas, burlescas e até eróticas.

Já as obras escritas em línguas neolatinas arcaicas, que denominaremos literatura vernácula, eram de vários gêneros. Um deles é a canção de gesta, narrativa épica escrita em verso e que exalta a junção do cristão e do feudal. A sua primeira e mais famosa obra é a canção de Rolando (Chanson de Roland), que descreve os feitos e a morte em combate do primo de Carlos Magno, de nome Rolando. Lançada em 1100, exalta os cavaleiros cristãos e a cristianização da cavalaria. O herói que morre lutando pela sua fé é um modelo para as cruzadas que se iniciavam.

Em contraponto com as canções de gesta, temos a matéria da Bretanha, constituída por um conjunto de lendas e contos folclóricos de origem celta. Pode ser dividida em três grandes ciclos: o primeiro gira em torno do lendário rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda; não tarda a ocorrer uma clericalização e apropriação do tema e dos personagens para inserir o Santo Graal e o casto Galaad. O segundo ciclo é focado no amor, puro para os leigos e adúltero para a Igreja, entre Tristão e Isolda. O terceiro reunia narrativas rimadas sobre o tema da cavalaria.

Outro gênero eram os fabliaux, contos cômicos escritos em verso, de caráter satírico e repletos de obscenidade e grosserias. Escritos em vernáculo,eram facilmente transmitidos e propagados. Ironizavam as instituições, a Igreja e a sociedade feudo-clerical.

Mais um gênero que mesclava o laico com o clerical era a poesia amorosa trovadoresca, que exaltava uma relação de amor espiritual, introvertendo o erotismo. Era a submissão do poeta à “sua senhora”, transferindo para o campo amoroso a relação feudo-vassálica, com claro paralelismo ao culto da Nossa Senhora que se expandia nessa época. Era um amor espiritual com a inserção da relação de vassalagem. O poeta servia e respeitava sua senhora, tal como o cavaleiro ao seu suserano.

Há estudiosos, baseados em algumas poesias trovadorescas, que contestam essa interpretação e aludem a um desejo geralmente reprimido do cavaleiro-jogral em relação à esposa de seu senhor, mas que podia eventualmente ameaçar a fidelidade conjugal da dama, numa época em que a Igreja institucionalizava o casamento como sacramento e pretendia controlar a sociedade no campo das relações carnais.

Já na sequência do medievo podemos citar duas obras de suma importância escritas em linguagem vernacular e que podem ser consideradas como precursoras do Renascimento italiano, mesmo que situadas e ambientadas no medievo. Uma delas é a Divina Comédia, de autoria de Dante Alighieri, escrita entre 1307 e 1321, mas associada ao século anterior no espírito. A obra é um relato imaginário de uma viagem do autor a três espaços sobrenaturais: o inferno, o purgatório e o paraíso, locais nos quais ele encontra e dialoga com muitos personagens, políticos, santos, teólogos, burgueses de sua época, e a partir desses diálogos tece reflexões e críticas sociais. A escrita em linguagem vernacular mais vulgar é concebida pelo autor para que todos que a leiam possam entende-la. É a laicização da cultura e uma ponte para a criação do italiano.

Outra obra que define as mudanças culturais é a obra Decameron, de Giovanni Boccaccio (n. 1313), também florentino como Dante e leitor da Divina Comédia, cujo título alguns creem ter sido dado por Boccaccio. Decameron é de um realismo incomum no medievo. Descreve a sociedade italiana do século XIII e mostra a hipocrisia, a perda de valores e a falsa religiosidade. Não se exime de mostrar a carnalidade e a relações promíscuas de clérigos, nobres e todo tipo de leigos.

As línguas nacionais começam a obter sua formatação. Das obras de Dante e Boccaccio começa a florescer o italiano. O mesmo se dará em Portugal com a literatura que gestará o português arcaico derivando-se do latim, mas passando pelo castelhano e pelo galego (língua da Galícia, região noroeste da Espanha atual).

Nas cortes de reis da Península Ibérica, a partir do reinado de Afonso X de Leão e Castela, aparecem os poetas trovadores que compõem poemas no idioma galego-português, influenciados pelo trovadorismo provençal. O movimento ganha força na corte de Afonso III de Portugal e na de seu filho e herdeiro D. Dinis.

Não só eram mecenas das artes, como também poetas. Ao compor tais poesias, os trovadores começam a dimensionar uma língua nova. Na sequência, surge uma literatura em prosa: lendas e narrativas de cavalaria tanto no modelo franco (estilo Chanson de Roland) quanto no bretão (inspirado na Távola Redonda). Há evidências não aceitas por muitos críticos de que a obra Amadis de Gaula, autor desconhecido, seja uma criação ibérica.

E foram também redigidas muitas crônicas de nobres e monarcas, entre as quais se sobressaem as do cronista Fernão Lopes, autor de inúmeras narrativas da vida de reis portugueses e senhor de um estilo que já começa a definir uma nova língua: o português.

5.7 Reflexões finais

A amplitude da arte medieval é enorme. Expressa de maneiras diversas a espiritualidade e a busca de Deus e suas expressões. Nas catedrais há uma relação entre o homem e o Deus, superior e imenso. Não existe proporcionalidade, nem a preocupação com o cotidiano humano. Os temas religiosos prevalecem de maneira ampla: cenas dos textos sagrados, muitos dos momentos da vida de Jesus, a vida dos santos e de homens exemplares. O homem comum está ausente.

Lentamente a arte começa a expressar a vida e os temas humanos, seja na literatura, seja na pintura. Numa primeira etapa de transição aparece o cotidiano do cavaleiro, seus feitos e sua bravura. Em seguida o burguês, que pode financiar o pagamento de um artista que retrate a si e a sua família. Não tarda a aparecer o dia a dia de labuta do camponês. O homem comum começa a aparecer, lenta e timidamente.

Essa transição se dá especialmente na literatura e na pintura. A arte das catedrais mantém-se distante de temas profanos e humanos.

A arte renascentista, que virá na sequência, inspira-se em temas clássicos: mitologia greco-romana, expressões plásticas do corpo e da beleza física de atletas, deuses e personagens. Isso sem deixar de retratar madonas (Virgem Maria) e o menino Jesus, mas com expressões mais humanas e em situações mais rotineiras. O corpo reaparece parcialmente e o homem readquire feições mais cotidianas.

A sociedade medieval seria uma era de trevas?