Capítulo 6 A Baixa Idade Média - Ocidente Medieval entre retratação e renovação

6.1 Os saberes e os poderes

Um dos temas interessantes do medievo é a interação entre os clérigos e os cavaleiros. Na maior parte do medievo eram poucas as pessoas letradas, aquelas que sabiam ler e escrever. Esses saberes e técnicas de aquisição do saber eram praticamente um monopólio do estamento clerical. No tema quinto já analisamos parcialmente essa temática. No tema terceiro estudamos a Igreja e percebemos como esta objetivou o controle social e o direcionamento da violência para fora do sistema social, para fins que servissem à Cristandade, não lesassem a população não militarizada, seja o clero (oratores), sejam os trabalhadores (laboratores), e não atingissem os fiéis em geral e, em específico, os fragilizados: idosos, crianças e mulheres.

Os clérigos objetivaram externalizar a guerra, no sentido militar, e internalizar nas mentes dos fiéis a luta contra os pecados capitais, contra os desejos e tentações da luxúria, da gula, do poder e da riqueza. Um grande campo de batalha era ordenado pelos detentores do saber para canalizar a violência contra o Diabo e seus aliados: infiéis, hereges, pecadores e opositores da Igreja.

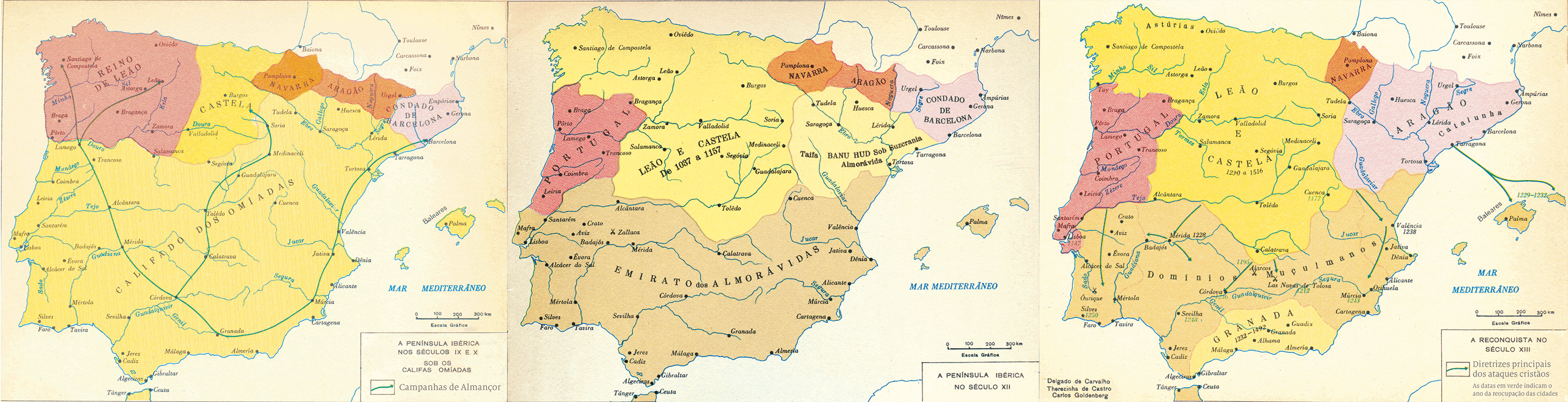

6.2 A reconquista cristã na Península Ibérica

A ocupação do espaço peninsular se dera pela invasão de 711. Um exército misto de árabes e de populações berberes islamizadas, provenientes do norte da África, penetra na Península Ibérica e gradualmente ocupa a maior parte do espaço.

Os cristãos só conseguem manter a autonomia nos espaços localizados no extremo norte e noroeste, nas Astúrias e na Galícia. Segundo uma tradição cristã, ocorre uma batalha nessa região entre um exército muçulmano e um exército cristão liderado por um personagem mítico denominado Pelágio, em 718, numa localidade denominada Covadonga. Não há evidencias históricas dessa narrativa, mas a tradição estabeleceu esse momento como o início de um movimento de reconquista cristã, considerando Pelágio como o fundador de um reino denominado Astúrias, que se estabeleceu efetivamente alguns anos mais tarde em torno da capital Oviedo.

Inicialmente a ocupação islâmica se dá sob o controle do califado de Damasco, ocupado pela dinastia omíada. Com a derrubada dessa dinastia, um príncipe omíada, Abder Rahman I, consegue fugir do massacre da família real e busca abrigo inicialmente no norte da África e de maneira definitiva na Hispânia. Desembarca com suas tropas, e uma parte dos funcionários e do exército local mantém lealdade à dinastia. Cria-se então o emirado omíada de Córdoba (755), que vai ter dificuldades diversas com oponentes internos (muçulmanos leais a Bagdá, ou seja, à nova dinastia abássida, ou simplesmente os que não se submetem) e externos.

No governo de Abder Rahman III (912-961) a situação se estabiliza e os omíadas consolidam o status de califado. Administra um estado pacificado, rico e organizado. Reforma e amplia a mesquita de Córdoba, que se torna o maior santuário do Ocidente. Funda e constrói uma capital administrativa próxima a Córdoba, que se denomina Medina Al-Azhara e é descrita como um local de rara beleza e organização. O califado é poderoso e os reinos cristãos localizados ao norte do rio Douro são impotentes para enfrentá-lo.

O reino das Astúrias conseguiu pelo menos ocupar partes do território norte e nordeste e fundar castelos e pequenas cidades, na fronteira do rio Douro. Os avanços eram contidos pelo califado que, ciclicamente, fazia expedições de apresamento de escravos e de botim. A força do califado se manteve inalterada por cerca de um século. No final desse período atingiu seu auge com o governo de um regente que se alcunhava Al Mansur (o Vitorioso) e que saqueou o santuário de Santiago de Compostela. A sua morte em 1002 apressou o final do Califado omíada que, em meio a lutas pelo poder, se desfez, deixando a Hispânia muçulmana fragmentada em múltiplos reinos denominados taifas. As taifas eram desunidas e assim se tornaram mais fáceis de combater pelos reinos cristãos.

Os reinos cristãos eram vários e se uniam e dividiam muitas vezes. Para efeitos de simplificação, dividimos em quatro blocos:

- O reino de Navarra, incrustado entre a França e a Hispânia, tendo parte de seu território nos Pirineus. Parte de sua existência englobava outros reinos que foram se separando. Tem muita relação com a construção do caminho de Santiago de Compostela.

- Na região da Catalunha, o condado de Barcelona, tendo como origem a ocupação franca sob Carlos Magno e seu filho Luis, separou-se de seus vínculos franceses e aos poucos se uniu com Aragão. O reino de Aragão se vinculara a Navarra, mas se tornou autônomo e, através de longos conflitos, foi lentamente ocupando o vale do rio Ebro, com ajuda de expedições cruzadas.

- Na região central sobressai-se a marca de Castela, ligada aos reis de Leão e que mais tarde se tornará um condado e finalmente reino. O reino de Castela acabará se unindo ao reino de Leão e se tornando a maior força cristã na luta com os reinos muçulmanos.

- Tardiamente, uma parte do reino de Leão se separará, inicialmente denominando-se condado portucalense e posteriormente reino de Portugal.

O reino de Navarra terá importância na consolidação do caminho de Santiago, mas no movimento da reconquista ficará isolado entre a Península Ibérica e o reino da França, não sendo mentor de avanços militares. Os demais blocos de reinos serão protagonistas de lentos e graduais avanços do norte para o sul da Península.

Os avanços iniciais foram estimulados pela Igreja, que conclamou exércitos franceses em expedições que podem ser denominadas cruzadas, visto que algumas tinham bulas papais convocando-as ou apoiando-as. A região central dos Pirineus e o vale do Ebro eram seu objetivo. A tomada e a perda da fortaleza de Barbastro em Aragão, em 1064, é uma cruzada que antecede a primeira cruzada em quase trinta anos. O avanço nessa região foi lento e gradual e só se intensificou no século XIII. O mesmo ocorreu em relação ao litoral mediterrâneo.

Castela e Leão, ora unidos, ora separados, foram mais efetivos na primeira fase de avanços. Um exemplo é Afonso VI, que tomou e reteve a ex-capital visigótica Toledo em 1085. Seu avanço para o sul foi contido no ano seguinte, pela aparição de exércitos provenientes do norte da África. Tais contingentes eram enviados por uma dinastia marroquina que era seguidora de uma tendência muçulmana radical e que não permitiu desde então que cristãos e judeus permanecessem sob os domínios do Islã, a menos que se convertessem. Essa postura intolerante exacerbou o conflito e aumentou a belicosidade e a propaganda, feita pelos dois lados, de que se tratava de uma guerra santa.

a propaganda, feita pelos dois lados, de que se tratava de uma guerra santa. Lado a lado temos a figura histórica de El Cid, que lutou ora ao lado de Afonso VI, ora servindo o emir de Zaragoza (muçulmano), ora, após a morte deste, atuando como guerreiro independente e tomando a cidade de Valência, ali criando uma espécie de principado livre. El Cid se tornou uma espécie de símbolo de guerreiro cristão, mas obviamente não sempre alinhado com sua identidade religiosa e muito mais disposto a usufruir das benesses da guerra.

Afonso VII (1126-1157) avançou para o sul e ocupou Castela Nova e começou a avançar para Serra Morena. Fundou a ordem monástica militar de Calatrava e enfrentou uma nova dinastia marroquina, a dos Almoades, que acabou vencendo o rei castelhano em Alarcos (1195). Um pequeno recuo cristão foi realizado.

Os reis da Península se unem e apelam à cruzada, pregada e preparada durante seis anos na Itália, Provença e reino de França. Os reinos ibéricos criam uma coalizão liderada por Castela: Navarra, Leão, Aragão e Portugal se aliam em um raro consenso diante do perigo almôade. Após a retomada de Calatrava, os europeus se retiram e permanecem apenas as tropas dos reinos ibéricos. É travada a batalha decisiva de Las Navas de Tolosa em 1212, que é um marco definidor. A vitória cristã será decisiva e permitirá avanços graduais no restante do século XIII de todos os reinos cristãos para o sul.

Na parte oriental da Península já ocorrera na metade do século XII a união dos reinos de Aragão (que se separa de Navarra) e a Catalunha (antigo condado de Barcelona) sob uma só dinastia. Estes dois reinos têm características diferentes: Aragão era mais tradicional e focado no continente; Catalunha tinha uma predisposição à navegação e ao mar e uma burguesia ativa e empreendedora. Após a vitória de Las Navas de Tolosa, as duas entidades unidas direcionam as suas energias a um projeto comum: a expulsão dos muçulmanos do Mediterrâneo ocidental (denominado mar Tirreno). O rei Jaime I, o Conquistador, se alia a Gênova e Pisa e ataca e conquista as ilhas Baleares, tomando Maiorca, um centro comercial e marítimo importante. Em seguida em, 1237, organiza uma expedição e toma Valência, porto e enclave importante. Seus sucessores seguirão no projeto de expansão e ocuparão a Sicília em 1282. Aragão se torna uma potência mediterrânea e afasta boa parte do poder islâmico dessa região.

Na parte central da Península o avanço castelhano-leonês foi realizado por um rei que ascende ao trono unido de Leão e Castela: Fernando III, depois canonizado. Ele e seu filho e sucessor Afonso X lançar-se-ão numa campanha militar que gradualmente ocupa Córdoba (1236), Sevilha (1246) e a maior parte da região central da Andaluzia. Na Andaluzia (sul da Península) apenas persistem muçulmanos no poder no reino de Granada. Este submeter-se-á a Castela, na forma de uma vassalagem. Por vezes ainda haverá conflitos, até que, no final do século XV, os reis católicos Fernando e Isabel realizem uma campanha e conquistem Granada.

Na parte ocidental Portugal é o último reino a aparecer e se consolidar. O rei Afonso VI, o mesmo que conquistou Toledo em 1086, tinha ajuda de dois nobres borgonheses aos quais dotou de territórios e ofereceu a cada um uma filha para se casar. Henrique de Borgonha era um deles e se casou com uma filha natural (bastarda) do rei Afonso, de nome Teresa. Recebeu um condado que tinha a cidade do Porto como centro político: o condado Portucalense. O filho dessa união, Afonso Henriques, dissociou-se da coroa de Castela e combateu castelhanos e muçulmanos vencendo-os parcialmente. Em 1143 o papa reconheceu a legitimidade de Afonso Henriques como rei de Portugal.

O jovem monarca aproveitou a passagem de uma frota cruzada com alemães, ingleses e flamengos que ia na direção da Terra Santa no intuito de se incorporar à Segunda Cruzada. O rei obteve ajuda deles para capturar a cidade de Lisboa e a transformou em sua capital.

O avanço do século XIII foi fundamental para os objetivos de reconquistar a Península Ibérica. Apesar das divisões de reinos e dos conflitos entre reinos cristãos, houve certa coesão. Como faltava gente, seja para combater, seja para colonizar, organizaram-se projetos diversos. Um deles foi a distribuição de terras a colonos que vinham do outro lado dos Pirineus, do reino da França e de outros reinos. O termo para essa distribuição seria repartimientos. Em razão da necessidade de colonos os reis aceitavam até criminosos que eram anistiados, desde que se estabelecessem e permanecessem nos espaços fronteiriços.

As terras ao sul do rio Douro foram concedidas a camponeses vindos do norte: Galícia e Astúrias. Já na região do vale do rio Ebro a carência de mão de obra fez estimular “francos”, termo genérico para denominar imigrantes do reino da França, mas também italianos, flamengos, alemães e ingleses, por exemplo. A rota do caminho de Santiago ajudou a trazer peregrinos que acabaram ficando de forma definitiva em Aragão e Navarra. Muitas cidades foram ampliadas com bairros inteiros de “francos”, tendo sido criada nessa época a expressão zona franca, ou seja, um espaço e um grupo isento parcialmente ou completamente de impostos.

As abadias serviram também para colonizar. Um exemplo é a abadia cisterciense de Alcobaça, em Portugal, fundada em 1153. Muitas mais foram construídas e utilizadas como forma de ocupação de espaços e colonização em todos os reinos ibéricos.

Para ocupar e manter militarmente os espaços fronteiriços foram construídas estradas, fortalezas e cidades muradas para abrigar os colonos. Foram criadas Ordens Militares religiosas, que cuidavam de muitas fortalezas e apoiavam os reis nas batalhas e controle das conquistas. Entre as ordens podemos citar Aviz (1147), em Portugal apenas; Alcântara (1156) e Calatrava (1158), em Castela; e Santiago (1160), em Portugal e em Castela. Essas organizações monástico-militares eram fortemente influenciadas pela Regra Cisterciense, tal como as ordens dos Templários e Hospitalários, que vimos antes e que também estavam presentes nos reinos ibéricos.

As novas terras conquistadas não eram necessariamente despovoadas de muçulmanos e de judeus. Os judeus foram estimulados a participar da colonização e receberam terras e direitos de comerciar e povoar as cidades fronteiriças. Já com os muçulmanos houve atitudes variadas. Muitas vezes eram retirados das cidades, mas permaneciam no campo. A exceção foi Múrcia, na costa mediterrânea, na qual os muçulmanos permaneceram e foi um centro de difusão cultural.

O rei Afonso X, o Sábio (1252-1284), rei de Castela e filho do rei Fernando III ascendeu ao poder num período em que os cristãos estavam em predomínio e era visível que a Península tendia a ser tomada pelos reinos cristãos. Ele compreendeu que o saber em diversas áreas do conhecimento teria muitos avanços se os sábios muçulmanos fossem cooptados. Criou em Múrcia uma escola de filosofia, das três religiões monoteístas. Era bem articulado nas relações com judeus e muçulmanos: fundou em Sevilha uma escola, para estudo de línguas, e um Studium Generale, uma espécie de universidade. Mandou fazer traduções diversas do árabe para o latim. Traduziu o Corão, o Talmud, textos relacionados com as duas outras religiões, literatura, poesia, ciências e outros saberes.

Essa interação e trocas culturais foram interpretadas por historiadores de maneiras distintas: uns pensam que era um período de tolerância religiosa; outros, de diálogo e de convivência e ricas trocas culturais; outros ainda consideram que se trata de uma fachada de intercâmbios que permitia aos cristãos estudarem melhor seus “inimigos” para combatê-los. Alguns historiadores entendem que o modelo social ideal e idealizado da Espanha seria esse de diálogo e convivência, no qual foi moldada a Espanha moderna e contemporânea. Num século como o anterior (século XX), em que se sucederam momentos de democracia e de ditadura, tais discussões eram muito ideológicas.

Uma Espanha “pura” e plenamente cristã moldada nos campos batalha da Reconquista refletia um ideal que se adequava ao período da ditadura franquista: os cristãos medievais venceram os infiéis muçulmanos e ejetaram os judeus deicidas e traidores. Já nos anos 1930 o general Franco, com ajuda da Igreja, venceu e expulsou os republicanos e seus aliados socialistas, anarquistas e comunistas, inimigos da Igreja, do bem e da verdade. Paralelos que levaram a algumas escritas da História: uma exaltando o heroísmo cristão e a luta de 700 anos; outra exaltando o diálogo e a convivência. Ambas ideológicas e geralmente radicais.

6.3 A Peste Negra e a crise do sistema

Os séculos XII e XIII foram de expansão tanto demográfica, urbana e comercial quanto militar da Cristandade ocidental. A expansão foi geralmente desordenada e gerou efeitos em médio prazo. Muitas florestas foram desbastadas para abrir novos campos de cultivo e ampliar a produção de alimentos. Como hoje sabemos, tais ações podem gerar desequilíbrio da natureza e efeitos danosos ao clima. O século XIV apresentou as consequências dessa expansão.

No começo desse século houve uma interrupção na criação de novos arroteamentos, ou seja, de novos campos de cultivo. A população crescia em ritmo elevado e não se planejou um aumento na produção de alimentos. Juntou-se a isso um período de chuvas violentas que iniciaram entre 1315 e 1317. As colheitas foram afetadas e começou a ocorrer fome. Por consequência da fome e da má alimentação, vieram a ocorrer epidemias. Ainda eram regionais e de porte pequeno, mas sua continuidade através da primeira metade do século XIV fez com que o crescimento demográfico cessasse e a mortandade se intensificasse. As condições dos camponeses em várias regiões eram de relativa desnutrição e debilidade. O cenário piorou com a eclosão da Guerra dos Cem Anos (1337-1453) entre os reinos de França e da Inglaterra. Adiante comentaremos brevemente esse conflito.

O autor Jônatas Batista Neto (1989) explica que a peste se trata de uma doença infecciosa e se propaga através de ratos negros e pulgões. Apresenta três aspectos principais no ser humano: a peste bubônica, quando aparecem nos contaminados os bubões, ou seja, inchaços de cor escura, geralmente na virilha e/ou nas axilas; a septicêmica, em que o bacilo passa rapidamente para corrente sanguínea; e a pulmonar, que é mais comum nos países nórdicos e no inverno e se manifesta como uma pneumonia.

As pestes são descritas desde que se escreve história, por exemplo, a peste de Atenas na guerra com Esparta, descrita por Tucídides, historiador grego. Há descrições mais antigas em todo o mundo antigo. Doenças contagiosas se espalham mais em sociedades urbanas nas quais haja circulação de pessoas. No contexto da Cristandade ocidental as condições de crescimento e urbanização eram propícias à expansão rápida e violenta da Peste. A epidemia do século XIV começou na China entre 1333 e 1334. Comerciantes que traziam a seda e as especiarias ao Ocidente também trouxeram a peste até Caffa (1346), uma colônia genovesa no Mar Negro. Daí foi levada para Constantinopla. Navios de comerciantes trouxeram a doença à Itália: Messina, Gênova, Pisa e Veneza. Em seguida aparece em Florença, quando é descrita por Boccaccio. Daí se espalhou por todo o continente. Chegou à Inglaterra, aos países nórdicos, e daí até a Islândia e a Groelândia. Por ter sido uma epidemia em alguns continentes, podemos considerá-la uma pandemia.

A peste cessou provisoriamente, mas seguiu ciclicamente assolando a Europa de maneira mais branda, geralmente regionalmente, durante os séculos XVI e XVII. Só arrefeceu no século XVIII, pois se adotaram medidas de higiene, saneamento e outras políticas públicas.

A culpa da peste foi explicada por parte do clero como sendo resultado do pecado da sociedade. As minorias foram acusadas de envenenamento de poços, em alguns lugares, tendo havido massacres de judeus, muçulmanos (na Península Ibérica) e leprosos. O nível populacional atingiu seu patamar mais baixo em 1440. A recuperação só se deu partir de 1470, sendo assim um século de desequilíbrio e retração.

6.4 Guerra dos Cem Anos

Outro aspecto da crise foi uma prolongada guerra entre os reinos da França e da Inglaterra que durou, com intervalos e tréguas temporárias, por mais de cem anos (1337-1453). A Inglaterra tinha sido conquistada pelo duque da Normandia, vassalo do rei da França, em 1066. Desde então o rei inglês era vassalo do rei da França e mantinha algum tipo de posse no continente. Após acertos, o último território francês sob domínio da coroa inglesa era a Gasconha. As lealdades e as jurisdições eram muito confusas e geravam conflito. Outra questão era a pirataria. O tema de maior importância era Flandres (atual Bélgica e Holanda), região muito desenvolvida e vassala do reino francês, mas que comerciava intensamente com a Inglaterra, fornecedora da lã para os manufaturados flamengos. Os interesses dos dois reinos eram conflitantes em Flandres.

O motivo oficial da guerra foi a sucessão do trono francês: morre o rei Carlos IV, em 1328, e não há sucessores em linha masculina na dinastia dos Capetos, que governava a França desde 987. Assumiu o trono um primo do monarca falecido, Filipe VI (1328-1350), que cria a dinastia dos Valois. O rei inglês Eduardo III, que ainda estava na menoridade, era filho de Eduardo II (1307-1327), casado com Isabel, irmã do último rei Capeto. Ambos estavam no mesmo nível de parentesco. Isso motivou que, alguns anos depois, Eduardo III denunciasse a coroação.

A guerra acaba sendo declarada e terá duas vitórias inglesas, mesmo a Inglaterra sendo menos povoada que a França: Crècy (1346), Poitiers (1356), na qual o rei francês cai prisioneiro. A derrota fragorosa deixa o reino da França enfraquecido e submetido pelo tratado de Bretigny (1360). Os franceses se recuperam com Carlos V (1364-1380) e seu comandante Bertrand Duguesclin, evitando grandes batalhas e tomando posições, recuperando a iniciativa e muitas terras perdidas. Com a morte de diversos protagonistas, assina-se novo tratado em 1396.

Uma nova rodada de batalhas acontece no começo do século XV: entram novos elementos, como os borgonheses, que se aliam contra o rei francês e se tornam uma terceira força. Os franceses são fragorosamente derrotados 135 pelos ingleses aliados aos borgonheses na batalha de Azincourt (1415). O poder dos borgonheses cresce e o do rei da França decai. O herdeiro do trono francês, intitulado Delfim era Carlos, depois Carlos VII. O reino estava dividido em três partes: a parte norte sob os ingleses, incluída Paris; a Champanhe estava ocupada pelos borgonheses; o rei da França dominava o vale do Loire e o sul, menos a Gasconha, que seguia com os ingleses.

Enfraquecido, o delfim Carlos só consegue sobreviver e se tornar rei devido à aparição de Joana D’Arc, que propicia a sua coroação e posterior vitória, mesmo tendo sido capturada e sentenciada por ingleses e borgonheses à fogueira, sendo queimada em Ruão (Rouen) em 1431. Carlos VII não se esforça para salvá-la, mas consegue se fortalecer e vencer a guerra lentamente, tomando praças fortes. Faz um tratado em separado com os borgonheses, que haviam se desentendido com os ingleses: tratado de Arras (1435). Os avanços franceses seguem entre 1435 e 1453. Aos ingleses sobrará apenas o porto de Calais, que a França recuperará somente em 1558.

A Guerra dos Cem Anos alterou os modelos de guerra. Aparecem técnicas novas: os longos arcos usados pelos ingleses. A maior novidade foi a artilharia e as armas de fogo, que foram evoluindo durante os anos da guerra e geraram alterações na cavalaria pesada e nas suas armaduras. O reino da França cria um exército nacional e passa a não depender apenas da nobreza.

6.5 A expansão marítima e colonial portuguesa

Em Portugal, no século XV, amplia-se um antigo projeto marítimo que expande a presença portuguesa no Atlântico norte. As ilhas atlânticas como Açores, Madeira, Canárias (depois perdidas para os espanhóis) e Cabo Verde são ocupadas e colonizadas. Portugal começa a criar feitorias nas costas africanas, acaba encontrando a passagem marítima para as Índias e descobrindo o Brasil.

Essa temática, no entanto, deixaremos para outros livros e disciplinas.